问题驱动教学法在城市治理创新人才培养中的应用

作者: 钟晓华 杨辰 张俊

基金项目:2021年国家自然科学基金面上项目“基于多源数据的社区生活圈测度方法、影响机制与规划策略研究”(52078351);2022年教育部产学合作协同育人项目“城市更新与社会治理交叉型人才培养模式”(220800155152739)

第一作者简介:钟晓华(1983-),女,汉族,上海人,博士,副教授。研究方向为城乡社区治理、城市更新与遗产保护、社会创新创业。

*通信作者:杨辰(1976-),男,回族,江苏常州人,博士,副教授。研究方向为住房与社区规划,城市更新与遗产保护。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.12.016

摘 要:城市治理作为国家治理的重要组成部分,增强城市治理体系和能力的现代化建设日趋重要。应对诸多治理瓶颈,培养具有治理理念、专业技能、行动能力的社会治理人才是优化治理效能的关键要义。针对城市治理人才培养中存在缺乏主动性、灵活性、时效性和协同性等问题,高校应打破专业边界,以政策创新者、社会设计者和专业行动者为城市治理人才培养目标。该文尝试从问题驱动教学法的特点和国内外实践出发,讨论其在增强学习主体主动性、教学内容时效性和培养方式协同性方面的积极作用。并以上海“15分钟社区生活圈”编制教学工作坊为例,讨论该教学法在城市社区治理相关课程中的应用实践,并评估教学成效及适用情境。

关键词:城市治理;创新;人才培养;问题驱动教学法;15分钟社区生活圈

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)12-0066-04

Abstract: As an important component of national governance, enhancing the modernization of urban governance systems and capabilities is becoming increasingly important. To address many governance bottlenecks, cultivating social governance talents with governance concepts, professional skills, and action abilities is the key to optimizing governance effectiveness. In the cultivation of urban governance talents, there are problems such as lack of initiative, flexibility, timeliness, and coordination. Therefore, universities should break professional boundaries and establish urban governance talent cultivation goals that focus on policy innovation, social design, and professional action. This article attempts to discuss the positive effects of PBL approach. Additionally, taking the Shanghai 15-minute community life circle planning workshop as an example, this article discusses the application of PBL in urban community governance-related courses, and evaluates teaching effectiveness and applicable situations.

Keywords: urban governance; innovation; talent cultivation; PBL; 15-minute community life circle

党的二十大报告指出,坚持人民城市人民建、人民城市为人民,提高城市规划、建设、治理水平,加快转变超大特大城市发展方式。将城市建设与社会治理相结合,培养具有治理理念、专业技能、行动能力的综合型人才是建设人民城市的关键举措之一。鉴于治理要素及其领域的复杂性和综合性,治理人才不应局限于社会工作、公共管理等相关专业,而是多门社会科学及理工医等应用型学科的共同培养目标。综合型大学可通过通识课、专业课、“双创”课程、跨专业工作坊等课程体系建设,创新教学方法,整合校-企-社等多方资源,实现人才培养模式的创新,为社会输送合格的新型治理人才。

一 基于城市治理需求的创新人才培养目标

城市作为人和资源高度聚集的复合体,被称为人类最伟大的发明与最美好的希望,其一方面是全球、国家、社区与家庭个体之间的重要连接层级,另一方面也成为了生产生活、工业文明、科学技术的主要创新源泉[1]。与此同时,快速城市化也带来了诸多城市问题的积累和爆发,结构失衡、环境污染、气候威胁、资源短缺、社会分化和公共服务不均衡等问题都亟待解决。

2015年以来,联合国及其成员国连续发布了《可持续发展目标》(SDGs)、《新城市议程》(NUA)等重要文件,提出通过有效治理方式实现城市可持续发展以及社会公平的目标。在国内,2015年底召开的中央城市工作会议明确提出,转变城市发展方式,完善城市治理体系,提高城市治理能力,解决城市病等突出问题。2019年“人民城市”理念提出以来,更是对城市治理提出了价值观念、生产活动、空间结构和服务供给等方面的综合体系要求。城市治理面对着高度聚集的要素和叠加的目标,更强调多元治理主体通过完善治理机制、优化治理方法,从而实现治理目标。整体性、复合化的城市治理目标对城市治理人才的能力培养提出了新的要求。

(一) 政策创新

政策创新者又称政策企业家(policy entrepreneur),指称那些积极参与并主导政策变迁的体制内倡导者,是治理体系及能力现代化建设的重要动因[2]。面对着未来有可能进入公共管理、政策制定及执行领域的大学生精英,城市治理导向的课程应着重培养学生对“元治理”理论[3]和整体性治理理念[4]的掌握、对治理目标的精准把握(对问题的识别、对善治的理解),以及政策创新的自觉与行动力(动员/协同多元治理主体的能力、制度创新和体制机制改革的推动力等)。

(二) 社会设计

社会设计强调用“创新的价值导向、社会关系及策略行为解决社会问题、满足社会需求、实现社会价值”[5]。社会设计师的培养目标主要面向未来将进入社会组织、社会企业、公益服务等领域的创新型人才,着重培养其对“政府-市场-社会”伙伴关系的认知能力、问题导向的实践能力、挖掘和创造社会价值的创新能力等。

(三) 专业行动者

城市治理人才培养对象不仅局限于公共行政和公共服务领域的专门人才,还包括所有参与城镇化、工业化、信息化的城市发展过程的专业人才,如城市规划、建筑设计、住房管理、商业开发、交通市政、公共卫生、环境保护、信息技术和科技创新等。高校应面向相关工科专业开设治理课程,将人本治理、依法治理、系统治理的理念与方法融入课程与实践,为城市治理储备大量有超强行动能力的专业行动者。

(四) 基层治理者

2021年,中共中央、国务院出台《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》,注重加强基层治理人才队伍建设,除了传统的社会学、社会工作等专业教学,新工科、新文科建设也对基层治理人才提出了数字治理、空间规划、工程管理等新文科、交叉学科培养目标,应对“网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台和城乡社区治理体系”的时代需求。

二 问题驱动教学法的应用

从城市治理创新人才的复合培养目标出发,要求学生具备多层治理的全局观、跨学科的多维视野、需求导向的创新适应能力和问题导向的方案解决能力,也促使教育者来反思既有培养体系的不足。传统单一学科的教学方法单一,教学内容滞后、缺乏时效性,培养方式缺乏多学科、多主体间的协同性。

针对传统教学方式在应对培养新时期城市治理人才方面的不足,亟需进一步创新教学理念与方法,问题驱动教学法作为一种新的参与式学习方法,或可成为有效问题驱动的学习法已经在北欧、北美许多国家的学校被广泛采用,是一套设计学习情境的教学方法。作为探究性的学习教学模式,其理论基础是建构主义学习理论、实用主义教育理论和发现学习理论[6]。问题驱动教学法强调以学生为中心的参与式学习方式,邀请学生在没有既有解决方案的情况下,在确定场景中确定拟解决问题、制定调查方案、实施现场调研,并提出基于证据的问题解决方法。问题驱动教学法强调主动学习,在国内外中小学素质教育中应用较为普遍,在高等教育领域主要被用于医学教育[7]、理工科基础学科[8]及工程管理[9]等专业教学中。虽然问题驱动教学法在高校的人文社科领域的应用还相对较少,但却是社会学、行政学等相关学科得以发挥学科核心知识优势的方法[10]。比如基于社区的研究式教学,主张在社区的真实环境中培养学生对社会事件和社会变迁的创新思维能力和综合研究能力[11]。

(一) 强调学生的主动学习

问题驱动学习法(PBL)也被译为“解难为主学习法”,在特定的时间空间范围内,学生自行选择、计划、提出一个问题方案项目构思,通过调研、设计、实验和校验等多种形式产出指向问题解决方案式的学习成果。这种教学法强调学生在具体的项目和情境中,通过团队工作的方式主动识别问题、分析问题和解决问题[12]。

(二) 强调教师的角色转换

在问题导向的开放教学中,要求教师完成从“授业者”向“陪伴者”的身份转换,教师设计有启发性、挑战性的学习任务,通过生生互动、师生互动来及时了解学生的状态,适时调整教学过程,从而达到预期学习成果。这一教学法对教师提出了更高的个性化教学要求,需要实时更新自身的知识库、资讯库及社会网络,成为学生实践实训的“数据库”和“工具书”,与学生一起面对未知领域和问题的挑战。

(三) 强调开放的学习环境

问题驱动教学法要求为学生提供一个可以提出问题、寻找资源、应用信息、再进一步提问的学习环境,因而强调教学场景和教学团队的开放性和多元性。一方面,需要将课堂延伸至城乡社区、公共空间以及各类城市组织(政府、学校、企业、非政府组织),使学生的参与式学习更有效地与社会现实结合;另一方面,需要延展教学团队,邀请课程基地的领导者和富有经验的实践者成为导师,提高学习成果的实践性和应用性,提高实习实训的质量,搭建畅通的城市治理人才输送管道。

三 上海“15分钟社区生活圈”工作坊教学实践

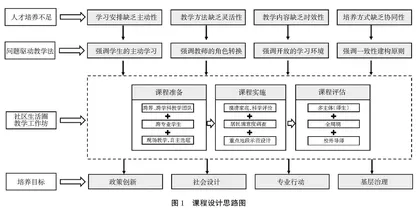

本课程设计以超大城市治理需求为导向,以问题驱动为主要教学法,组织同济大学城市规划、公共管理、社会学三个专业的高年级本科生和研究生共同参与上海市杨浦区延吉新村街道“15分钟社区生活圈”工作坊。工作坊以讲座授课与实地调查、参与式设计相结合的方式,让学生在多维学科体系和问题解决实践中获得参与城市治理所需的全球视野、本土知识及实践能力。总体课程设计思路如图1所示。

(一) 课程准备

本课程将问题导向、需求导向模块贯穿于整个教学过程中,在准备环节要求对教学情境有充分的准备。首先,工作坊在课程教学团队建设中着力实现跨学科、跨界的特点,在第一课堂纳入城市规划、建筑学、公共管理、社会学等交叉学科视角,建立由高校教师、专业规划师、建筑师及各领域实践者组成的跨学科、跨界教学团队。其次,工作坊在延吉新村街道内部选择了问题较为突出的老龄化社区、公共空间、大型公共服务设施等实践地点进行现场教学,方便多专业背景的学生通过工作坊尽快地熟悉社区环境和现实问题。这一过程也是建立合作网络的过程,搭建融合各类城市组织与城市场所的实践平台,在学生的科研深造、“双创”教育、职业发展等方面起到了积极的作用。最后,引导学生在这场社区生活圈行动中发现问题、自主选题。虽然学生在问题选择上有相当的自由度,但工作坊仍需对场景选择、议题设置、调研联络做充分的准备。作为社区规划师的指导教师带领学生进入街道办事处、民政局、规划局、房管局、属地企业、居委会和街头巷尾等多种空间场景,通过座谈、问卷调查、参与式观察和地图绘制等多种方式来全面理解教学目标。