校企合作模式下民办高校应用型人才培养长效机制研究

作者: 黄小燕

摘 要:应用型人才是一国生产力和社会可持续发展的主要力量,承载着兴国安邦的重要使命,应重视其培养的长效机制。民办高校及校企合作就是应用型人才培养的一种有效方式。阻碍校企合作联合培养人才的瓶颈是什么?如何构建校企合作培养应用型人才的长效机制?该文发现,应从政府、民办高校、企业和学生四主体出发,持续完善四者的耦合机制、提升四者的协同力。

关键词:校企合作;民办高校;应用型人才;长效机制;策略研究

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)16-0158-04

Abstract: Application-oriented talents, whose training should be paid attention to, are the main force of national productive forces and social sustainable development, bearing the important mission of boosting and stabilizing the country. As an important base, university-enterprise cooperation is an effective way to cultivate application-oriented talents. Although some achievements have been made in the joint training of talents by school-enterprise cooperation, there are still some deficiencies. In order to build a long-term mechanism of cultivating application-oriented talents, we should probe into the existing problems, analyze the reasons from four main elements: the government, university, enterprise as well as students, and put forward corresponding strategies to improve them.

Keywords: school-enterprise cooperation; Private colleges and universities; application-oriented talents; long-term mechanism; strategy researc

在社会经济发展的迫切需求及国家教育宏观政策的驱动下,应用型人才培养成为转设后民办高校改革发展的坐标和出路。其中,校企合作是公认的一种民办高校培养应用型人才的有效方式[1]。因此,研究校企合作联合培养应用型人才的长效机制,一是有利于解决民办高校在校企合作过程中的瓶颈;二是有利于企业定制地获得所需人才;三是能落实政府相关教育制度和就业制度;四是有利于提升学生的综合素质与能力,促进其就业、实现社会价值与人生价值[2-3]。

校企合作协同育人的方式经实践检验,如何针对不足,提出创新策略,构建长效机制,成为转设后民办高校稳定校企合作新格局研究的新焦点。

一 校企合作培养应用型人才长效机制文献评述

国内对校企联合培养的传统模式研究的文献比较丰富。如陶阳[4]从学校、企业、学生三方的根本利益出发,提出改革校企联合培养模式的思路和举措。文益民等[5]从校企合作基础、设计、实施和效果四方面构建了综合评价指标体系等,并通过分析得出如下几点。

一是已有成果缺乏对民办高校校企合作育人长效机制的研究,故针对性不足。

二是尤其缺乏针对转设后民办高校校企合作育人的长效机制保障和维护的相关研究,故创新性缺乏。

因此,构建对转设后民办高校校企合作应用型人才培养长效机制,成为本文研究的新焦点。

二 校企合作模式下民办高校应用型人才培养长效机制瓶颈

校企合作模式下,民办高校应用型人才培养面临协同机制不力、激励机制缺失、创新机制乏力、保障机制不健全和监管机制不完善、考评机制不科学等困局。主要从高校、企业、政府和学生四个主体元素进行问题探讨。就企业主体而言,表现为合作驱动力不足。依据经营理念,企业追逐成本最小化、利益最大化,驱动力不足归根于企业与民办高校进行校企合作时,不能从中获得切实且长远的利益。一定程度上反映出民办高校在项目合作中,未能充分利用自身有利资源对应用型人才进行培养。原因有三:第一,民办高校未结合校企合作项目制定针对性的教学体系;第二,参与校企合作项目的学生未能满足企业实际需求,这与选拔的学生个人素质和内在动力相关;第三,政府未有相关配套且规范化、体系化的制度、政策作为项目落地开花的保障。校企合作涉及多元主体,仅有民办高校和企业投入热情是不够力度的,政府需要监管,并需出台合法化、规范化、体系化的制度与政策,给予企业肉眼可见的利益来保障项目实施,学生也要提升认知、清晰规划职业生涯、主动参与,方可保证校企合作应用型人才培养的实施。

(一) 校企合作规划长效机制不够

纵观当前校企合作现状,多是流于形式,走个过场,校企合作协同机制不力,合作规划长效机制不够。一方面,由于政府出台促进校企合作的制度、政策不健全,导致企业缺乏与学校合作的意愿和内生动力,通常情况下是民办高校热情高涨,企业冷淡置之,出现“一头热”现象。另一方面,即使校企达成合作,也是浅层形式,流于表面,只是提供实习基地、项目或少量资金上的支持,校企未针对合作制定个性化的教学和管理体系,离深度合作和真正意义上的校企联合培养有不小差距。而学校方面,由于招生规模扩大,学生人数众多,师资不足,特别是双师型师资更是稀缺,在项目开展中,即使派老师到企业对学生进行培训,也只是少数且多为高校老师,缺乏企业职员参与,而高校教师自身的实操能力也不足以胜任该项工作。学生而言,对参与社会实践认知不足、职业规划不清、就业压力和紧迫感认知不到位及创新意识不强,导致参与校企合作项目积极性不高、投入力度不够、行为怠慢。种种原因导致校企双方的合作仅停留在浅层,并未针对如何培养应用型人才进行长期规划,从而不能实现应用型人才培养的长效机制构建。

(二) 民办高校的校企合作育人保障机制不力

校企合作虽初步建立了一些基本的人才培养制度。但是目前这些培养制度的全面性和完善性还不足以应对校企联合培养人才过程中可能发生的实际问题,甚至目前有不少学校仍缺乏配套的成文制度体系,仅仅以校企双方签署的协议作为制度保障。目前大多数民办高校只是更多地专注于学生在企业的实习实训或顶岗实习的形式和时间,如怎样便于实施和监控,而对如何让校内教师和企业兼职教师达成良性互动、如何高效利用双方的资源优势加强合作、如何实现学校理论课程和企业实践课程有效对接等关键性问题缺乏细致研究和权威的引导性规章制度。民办高校的教育教学体系仍墨守陈规,缺乏创新,不能适应转设后校企合作育人的需要:①教学模式缺乏多样化的情境,更多是课堂灌输,缺乏“校中厂”的实践培养,教学内容不能和企业项目有效结合;②教学管理相对封闭,未落实相对灵活的完全弹性学分制;③人才培养方案和课程设置依然陈旧,实践能力培养的课程设置稀缺,课程设置的内容未能结合企业需求,无针对性设置创新性课程,导致创新机制乏力;④教学质量考核标准难统一,尚未建立完善的协同评价机制。这必然导致教育链与产业链的严重脱节,影响校企合作联合培养应用型人才的成效。

(三) 民办高校对教师承担校企合作育人绩效评价机制不科学

在教育的百花园中,“百花吐艳”离不开教师的默默耕耘。教师的素质决定学生的能力,教师是学生的镜子。民办高校应用型人才的培养,离不开教师注重在学生身上投入更多的精力,花更多时间制定针对性的实践培养方案,促使校企合作项目落地生根、推行施效。然而,民办高校对教师绩效评价的考核指标体系仍是以发表论文数量、质量、获奖级别、经费和课题申请数量论英雄,甚至横向课题经费若未达到一定数额课题还不予以认定,忽略教师学术科研成果的转化和对所培养学生质量的考评[4]。这些陈旧不科学的评价指标体系不能激发教师在校企合作培养模式中注重成果转化,不利于激发教师对应用型人才培养的动力和积极性。

(四) 校企合作过程中质量监控统筹监管机制不全

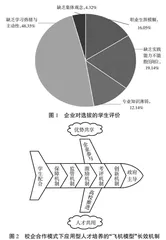

当前,校企合作处于走过场的形式不在其数,“放羊式”管理成常态。在对学生挑选、培养过程的监控管理方面,科学的管理体系未完善。针对该问题笔者对广州部分参与校企合作的企业展开调查,发放问卷500份,回收有效问卷486份,其中认为:参与校企合作项目的学生职业生涯模糊78份,占16.05%;缺乏实践能力不能胜任岗位93份,占19.14%;专业知识薄弱59份,占12.14%;缺乏学习热情与主动性235份,占48.35%;缺乏集体观念21份,占4.32%(图1),这也是导致企业参与热情不高、主动性不足的很大原因。这反映出校企合作中在人才选拔环节存在的问题。其次,校企合作项目实施中,对学生的过程管理松散和质量监控不到位,不能如实对学生的绩效进行客观公正的考评,如脱岗、随意离职等问题频繁发生。这些现象反映出当下校企合作过程疏于管理、“放羊式”的现象繁生,监管缺位、巡查力度不够,这些行为不利于应用型人才的培养和校企合作模式的长期发展。

(五) 政府保障校企合作育人的机制不新

目前政府出台的校企合作育人法律法规多鼓励性政策,少强制性政策;多泛泛而谈,少具体要求;多提及,少执行;多教育部门文件,少行业企业文件;多指导性文件,少规定性文件。虽然国家一直在对校企合作育人加大投入,却也常常忽略教育资源分配问题,阻碍了协同培养模式的推进。

三 校企合作模式下应用型人才培养长效机制构建

综合思考上述各种问题,校企合作培养应用型人才新机制需要政府、民办高校、企业和学生四元主体协同,系统集成共同作用。建立与优化“飞机模型”协同育人长效机制,即建立立体化的协同育人机制、标准化的条件保障机制、全程化的监管机制、常态化的合作机制、系统化的激励机制、科学化的考评机制和灵活化的创新机制。校企合作模式下有效的应用型人才长效机制如图2所示。

(一) 校企合作育人长效机制四元主体的内容

校企合作模式下,校企之间基于共同规划、共构组织、共同建设、共同管理、共享成果和共担风险的合作目标施行各自职责。就政府而言,需创新保障机制,对校企合作过程进行合法化、规范化、体系化的引导与监管。企业作为追求利益最大化的组织,要保持校企合作的内生动力,最直接的有效机制是让其获得应用型人才培养带来的利益和红利。只有校企双方合作成本远低于利益时,企业才会产生与高校合作的意愿和热情。就民办高校而言,只有更多的企业愿意参与人才培养,应用型人才培养才能得以实现,民办高校才能在转设后与其他高校同台竞技,实现弯道超车。就学生而言,通过参与校企合作项目,能够学有所成,综合素质和能力得到有效提升,才是提升积极性和主动性的关键。为此,多元主体应共同携手,制定长远应用型人才培养方案,建立符合校企合作模式的应用型教学和评价体系,注重学生选拔和管理,保证应用型人才的培养质量。

(二) 校企合作育人长效机制四元主体的运行

校企合作“飞机模型”协同育人长效机制的作用发挥,需政府、企业、民办高校和学生四元主体通力合作、协同运行。其中政府承担飞机驾驶舱发动机角色,起主导引航作用;企业和民办高校承担飞机机翼角色,在校企合作中起积极参与、科学推进、助力飞翔作用;学生承担机尾角色,在政府主导、企业参与、民办高校推进共同努力下积极参与合作项目、认真学习、配合管理,使“飞机模型”协同育人长效机制效果得以最终展现。

(三) 校企合作育人长效机制四元主体的实施

校企合作育人长效机制体现为立体化的协同育人机制、标准化的条件保障机制、全程化的监管机制、常态化的合作机制、系统化的激励机制、科学化的考评机制和灵活化的创新机制。长效机制运行中四元主体的具体实施,用图3归纳。