“双一流”战略背景下财经类高校研究生培养体系构建研究

作者: 韦影 李靖华 杨柏林

基金项目:浙江省“十四五”研究生教学改革项目“‘数字+’学科背景下的产教融合研究生联合培养模式的探索与实践”(180);浙江工商大学研究生教育改革项目“‘双一流’战略背景下研究生培养体系构建研究——以技术经济及管理为例”(YJG2019207)

第一作者简介:韦影(1977-),女,汉族,湖南长沙人,博士,副教授,硕士研究生导师,数字创新与服务型制造研究中心副主任。研究方向为工业互联网平台与企业数字化转型、创新管理。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.22.006

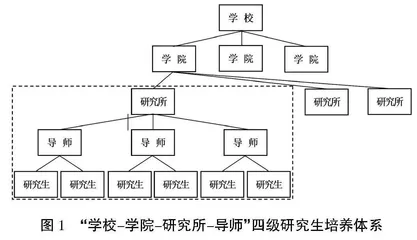

摘 要:培养高质量研究生人才是“双一流”战略的核心要点之一,为推动研究生教育向内涵式发展转变,亟待重新审视研究生培养体系的构建。“学校-学院-导师”的传统三级研究生培养体系在保障财经类高校研究生整体培养质量方面往往有乏力之感。该文借鉴理工科高校采用团队式研究生培养模式的经验,将财经类高校研究生培养与学科团队建设结合起来,提出构建“学校-学院-研究所-导师”新的四级研究生培养体系,并以浙江工商大学研究生培养实践为例,阐述其主要举措、实施效果和研究启示,强调学院整体把控和研究所协同管理的重要作用。上述探索期望能为财经类高校提升研究生培养质量提供借鉴与参考。

关键词:研究生培养体系;“双一流”战略;财经类高校;研究生教育;协同管理

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)22-0026-05

Abstract: Cultivating high-quality postgraduate talents is one of the core points of the "double first-class" strategy. To promote the transformation of postgraduate education to connotation development, it is urgent to re-examine the construction of the postgraduate training system. The traditional three-level postgraduate training system of "university-school-tutor" is often lack in strength of the overall quality assurance of postgraduate training. Drawing on the experience of science and engineering universities in adopting the team style postgraduate training pattern, this paper build the four-level postgraduate training system of "university-school-institute-tutor" which combines postgraduate training with discipline team building. Taking the postgraduate training practice of Zhejiang Gongshang University as an example, this work elaborates its main measures, implementation effects and research implication. Meanwhile it emphasizes the key role of the overall control of the school and the cooperative management of the research institutes. The research is expected to provide a useful reference for financial and economic universities to improve the quality of postgraduate training.

Keywords: postgraduate training system; "double first-class" strategy; financial and economic universities; graduate education; collaborative management

党的十九大报告提出“加快一流大学和一流学科建设,实现高等教育内涵式发展”,党的二十大报告进一步提出“加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科”,从中国式高等教育现代化的战略高度,进一步明确了我国高等教育的发展方向。“双一流”战略的核心要义是建设世界一流大学、建设世界一流学科,提升我国高等教育发展水平,增强国家核心竞争力,培养优质人才,从根本上提升国家综合实力和国际竞争力。培养高质量研究生是一流学科建设的核心旨归,高质量研究生培育与高水平科研之间存在相互促进的关系,共同推动一流学科的建设与发展[1]。需要指出的是,以上两者都离不开高水平学科团队的支撑。“双一流”战略背景下,为推动研究生教育向高水平和内涵式发展的转变,以新思路构建研究生培养体系迫在眉睫。

目前,一些高校在研究生培养过程中存在导师指导、课程教学、学位论文等方面的问题,制约了研究生培养质量的总体提升[2]。财经类高校以财经类专业为主要学科,相较于理工类高校而言,实体型学科团队数量较少。由于缺乏学科团队作为管理抓手,财经类高校大多仅采用“学校-学院-导师”的传统三级研究生培养体系,在提升研究生培养质量方面正面临较大挑战。本文以“双一流”战略背景下财经类高校研究生培养体系构建为研究问题,以浙江工商大学为典型案例,将财经类高校学术型研究生培养与学科团队建设结合起来,以研究所为管理抓手,构建“学校-学院-研究所-导师”新的四级研究生培养体系,共同推动学科建设与发展,以期为其他财经类高校提升研究生培养质量提供有益的启示与参考。

一 研究生培养的研究综述

(一) 财经类高校研究生培养的相关研究

近年来,一些学者围绕财经类高校研究生的培养开展研究,少量研究开始强调在研究生培养过程中二级学院应加强整体把控能力[3]。韩国高[4]以东北财经大学为例,对以科研创新能力为导向的学术型研究生培养模式改革进行了探讨,提出通过增强学生科研原动力、开展探究式教学模式、完善导师组联合培养制度及营造科研创新环境等来增强学术型研究生科研创新能力。张雷宝等[5]以浙江财经大学为例,探讨了研究生“四力协同”培养模式。陈益刚等[6]基于财经类研究生教育质量评估视角,构建了雷达图式质量评估新体系。

(二) 结合学科建设的研究生培养相关研究

部分高校开始结合学科建设对研究生培养体系构建进行了初步探索。宫新栋等[7]结合南京林业大学的实践,总结了围绕学科建设构建研究生培养质量保障“五维系统”的经验。黄明福等[8]介绍了北京理工大学强化研究生教育体系化建设的“666工程”。郭琛晖[9]从导师制、课程体系、保障机制等方面提出了提高硕士生培养质量的对策。程建波等[10]提出依托重点学科建设,通过教师队伍建设、科研平台建设、培养方案修订等措施提高研究生培养质量。

破解研究生培养过程中的诸多问题,亟待从学科团队建设入手,通过学科团队推进研究生培养和科研工作。孙玉环等[11]以东北财经大学为例,分析了财经类高校导师指导对硕士研究生培养质量的影响,指出其主要问题包括参与过导师任务的研究生比例较低且呈下降趋势和师生交流频次较少等。不少高校在研究生的培养过程中对研究生参加学术交流活动重视不够,积极开展各类学术交流有助于促进研究生培养质量的提高[12]。研究生质量保障体系是一个系统工程,涉及研究生培养过程诸多环节的协同作用,应发挥院系、学科、导师的应有作用[13]。构建研究生培养质量保障体系,应以团队为支撑,通过学科团队推进人才培养和科研工作[14]。

(三) 简要评述

综上所述可知,“双一流”战略背景下重新审视研究生培养体系的构建,已成为当前研究生教育关注和探讨的热点问题。财经类高校研究生培养的相关研究对培养模式和培养质量的提升途径进行了分析。由于研究生培养质量的提升是一个系统工程,仍有待从系统的角度展开探讨。一些高校开始结合学科建设对研究生培养体系构建进行探索,院系、学科、导师都应发挥积极作用。少数研究指出,构建研究生培养体系应以学科团队为支撑,通过学科团队推进研究生培养和科研工作,这对本文具有一定的启发。

二 “学校-学院-研究所-导师”研究生培养体系的构建

高校传统的三级研究生培养体系主要为“学校-学院-导师”,一些高校的二级学院大多按照学校要求对研究生培养过程的不同环节进行管理,学院对于导师的管理更多体现为管理制度的硬约束,而非质量文化的软约束,导师与导师之间、导师与研究生之间往往仅为弱联结。究其根本,“学校-学院-导师”的三级研究生培养体系在导师队伍建设、研究生培养环节把控、学术氛围营造、质量文化建设等方面尚存在缺乏管理抓手的问题。这直接导致了导师指导、课程教学、学位论文、学术氛围等研究生培养过程中的诸多问题。相对而言,理工类高校更多地采用团队式研究生培养模式,在学院与导师之间,采用学科团队或实验室为管理抓手,导师与导师之间、导师与研究生之间均形成强联结,在研究生培养方面取得显著成效的同时,亦较好地促进了高水平科研的开展[13]。

在“双一流”战略背景下,高校应辨证地看待研究生培养与科研工作之间相互促进的关系,将两者结合起来,从推动学科建设与发展的角度,以新思路构建研究生培养体系。借鉴理工类高校实行的团队式研究生培养模式,财经类高校可将研究所作为学科团队建设载体,以研究所为管理抓手,构建“学校-学院-研究所-导师”新的四级研究生培养体系,为提升研究生培养质量提供系统性解决方案。近年来,浙江工商大学工商管理学院以研究所为管理抓手,构建了“学校-学院-研究所-导师”四级研究生培养体系(图1),积极开展了有益探索。

图1 “学校-学院-研究所-导师”四级研究生培养体系

三 “学校-学院-研究所-导师”四级研究生培养体系的主要举措

考虑到导师对于研究生的指导具有个性化特点,同时囿于篇幅,本文主要结合浙江工商大学工商管理学院和数字创新与服务型制造研究中心的实践,从学院和研究所两个层面阐述浙江工商大学在加强导师队伍建设、做实研究生培养环节、营造良好学术氛围、推进研究生培养质量文化建设中的主要举措(图2)。

图2 “学校-学院-研究所-导师”四级研究生培养体系的主要举措

(一) 引育并举,加强导师队伍建设

学院层面。第一,引导专任教师结合研究方向和研究兴趣加入研究所,由此形成导师队伍,为团队式研究生培养建立导师队伍基础。常规化运行的研究所不仅是加强导师队伍建设的重要管理抓手,也是加强学科建设的重要学科团队载体。工商管理学院专任教师近百人,共设六个研究所(研究中心),硕士、博士研究生导师七十余人,人人都有研究所归属。学科建设经费按学科和研究所下拨,以支持科研工作开展和导师队伍建设。第二,基于学科建设规划,根据学科特色领域和研究所优势研究方向,引进青年博士人才,确定研究所归属,为团队式研究生培养建立学科梯队基础。近年来工商管理学院确立以创新、行为、数字、治理为优势特色领域。在青年博士人才应聘试讲会上,学院领导、系和研究所负责人共同参加,将青年博士的研究方向与学科特色领域、研究所优势研究方向的匹配程度作为引进人才的重要考量。这一举措在一定程度上也有助于缓解新引进教师单打独斗的局面。

研究所层面。第一,研究所开展内部学术交流活动,有助于加强导师之间的学术交流与相互借鉴,有利于提升导师的学术水平和研究生培养经验,对于增强学科团队的凝聚力亦有助益。数字创新与服务型制造研究中心每年都组织国家级课题申报交流会,还就各级课题申报、课题研究进展、案例研究进展等主题在中心例会上进行交流,平时导师之间也会交流研究生培养方面的困惑与经验。第二,研究所作为学科团队的载体,给予青年导师和青年博士重要的归属感,通过开展各类学术交流活动使其更好地融入学科团队,从而形成导师梯队。青年导师是学科建设的生力军,青年博士是研究生培养的后备力量。研究所开展各类学术交流活动,有助于延续青年博士入职前在其博导团队学习期间的科研热情,有利于提升青年博士的学术水平,还可提前了解本校研究生的生源和基础情况,为将来培养研究生做好准备。