基于多维融合协同育人的环境类高层次创新人才培养模式探索

作者: 赵磊 杨珊珊 邢德峰

摘 要:21世纪以来,全球范围内的经济、社会和科技变革持续加速,这对高层次创新人才的培养提出前所未有的挑战。然而,传统的教育模式逐渐显得滞后,无法满足美丽中国建设对跨学科综合创新人才的需求。该文以环境工程专业为例,探讨环境工程领域高等教育的发展历程,建立多维融合协同育人的研究生创新能力评价体系。基于此评估,提出“产教+科教+科创”融合培养机制,并分析在不同培养模式下的研究生创新能力提升效果,为高质量创新人才的培养提供一定的借鉴。

关键词:美丽中国建设;创新能力;多维融合;评价体系;培养模式

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)24-0018-04

Abstract: Since the 21st century, the global economic, social and technological changes have continued to accelerate, which poses an unprecedented challenge to the training of high-level innovative talents. However, the traditional education model gradually seems to lag behind, unable to meet the needs of today's rapidly developing society for interdisciplinary comprehensive innovative talents. Taking environmental engineering as an example, this paper discusses the development of higher education in the field of environmental engineering, and establishes a multi-dimensional integration and collaborative education graduate innovation ability evaluation system. Based on this evaluation, the integrated training mechanism of "industry and education + science and education + science and innovation" is proposed, and the effect of improving the innovation ability of graduate students under different training modes is analyzed, so as to provide some reference for the cultivation of high-quality innovative talents.

Keywords: beautiful China construction; innovation ability; multi-dimensional integration; evaluation system; cultivation mode

从20世纪初环境保护的萌芽到21世纪初的全面推进,环境工程教育经历了由表及里的深刻变革,特别在21世纪,全球社会、经济和科技领域的加速变革对环境工程教育提出了更高的要求。传统的教育模式在应对这些挑战时显示出自身局限性,特别是在培养能够应对复杂环境问题的高层次创新人才方面。

论文系统地回顾了环境教育改革发展历程,着重分析了多维融合协同育人模式在高等教育中的应用与成效,通过新型创新人才培养模式的提出,旨在为环境工程教育提供更加系统的改进方向和方法,以期培养出更多能够为全球环境可持续发展作出重要贡献的创新人才。

一 环境专业高等教育改革发展历程

在20世纪初,随着工业革命带来的环境破坏逐渐显现,公众对环境保护的意识开始觉醒[1]。特别是在1915年建立的美国生态协会(1950年改为自然保护协会),标志着环境保护在国家层面得到了初步的认可和支持,在此背景下,环境工程作为一门学科开始在高等教育中萌芽,此外,人们通过建立各种非政府组织和倡导保护自然的活动来提高公众对环境问题的关注。

随着20世纪中叶工业化程度的加深,大规模工业生产、快速的城市化进程以及过度的消费行为,导致了发达国家在物质富裕的同时面临严重的环境污染问题。这一时期,环境问题从单一的自然保护扩展到了复杂的工业和城市环境治理。为了应对这些挑战,大多数工业化国家开始建立环境政策和法律体系,设立环境执法机构,推动污染治理技术和制度的创新。这些措施不仅提升了公众的环境保护意识,也为环境工程专业的进一步发展奠定了基础[2-3]。

1970年到1980年间是环境工程专业高等教育改革的关键时期,环境科学及相关课程开始在大学中建立[4],随着时间推移,更多大学开始为环境专业设立专门的学院或系,以更好地组织、管理和研究。此外,与环境专业有关的学科数量显著增加,课程划分开始变得细致,促使越来越多的人投入到环境学习和事业当中。总体来说,这一阶段奠定了环境工程教育体系的基础。

进入20世纪80年代末至21世纪初,随着环境问题的全球化和多样化,大学纷纷设立多学科的环境研究中心,这些中心涵盖了自然科学、工程学、社会科学和人文科学等多个学科领域,促进了不同学科学者之间的交流与合作。此外,诸多高校也提供了丰富多样的课程,如Python编程、基础地质学、地理信息系统(GIS)、工程力学等,这些课程旨在从各个角度深入分析和研究环境问题[5]。

21世纪初,可持续发展观念开始融入到环境教育当中[6]。2006年,中国颁布《2006中国可持续发展战略报告》,明确了总体战略方向,强调资源节约和环境保护。2010年,中国颁布第12个五年计划,明确可持续发展原则和目标,并提出一系列环保、节能减排政策。2015年,中国响应联合国可持续发展目标,将可持续发展纳入国家政策框架,并发布《中国落实2030年可持续发展议程国别方案》。2018年,“生态文明”成为国家政策核心,并被写入宪法,彰显了可持续发展重要性。2020年9月,党中央基于生态优先,绿色发展,构建人类命运共同体的客观需求提出了“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”的战略目标[7],其作为当今社会最为紧迫的议题之一,使得培养具备环境领域创新能力的专业人才变得至关重要,这些人才不仅能够解决当前环境问题,还能够推动未来可持续发展的进程。

总体来说,环境工程专业的高等教育经历了从初步觉醒到快速发展再到深入融合可持续发展理念的过程。这一过程不仅反映了全球环境保护意识的提高和技术的进步,也显示了环境教育在培养能够解决实际问题和推动未来可持续发展进程中的专业人才方面的重要性。

目前,我国的诸多高校和高等教育机构积极响应国家政策,对环境类课程进行了全面改革;此外,我国成立产学研战略联盟,优化创新合作模式,调动产学研各方积极性,同时各高校积极与企业、政府部门和环保组织合作,为学生提供实践机会以培养其科研能力和创新思维;我国推进与世界一流大学和学术机构的合作交流,主动加强国际合作,推进国际规则标准制定,共同打造绿色“一带一路”,促进了生态环境人才的合理流动[8]。

然而,在这些政策和行动的背后,仍然存在一些不足。课程改革并非一蹴而就,有些高校进展较慢,无法及时跟上环境技术和政策的发展,同时当下学科壁垒依旧严重;一些高校所给予的实践和创新平台依旧不够完善,创新人才的培养进步缓慢。本文以环境工程专业研究生培养为例,旨在探讨如何基于多维融合协同育人方式来进行环境类高层次创新人才培养模式的探索,以期能加快创新人才的培育,推动中国乃至全球环境保护事业的可持续发展。

二 基于多维融合协同育人的环境类高层次创新人才培养模式探索

2021年7月,教育部印发的《高等学校碳中和科技创新行动计划》中,强调了高校在碳中和科技创新和人才培养体系构建中的关键作用[9]。特别是在环境工程专业,这一要求不仅关注科技创新能力的提升,也关注创新型人才的培养。为实现这一目标,提出了“产教+科教+科创”融合培养机制。这一机制旨在通过校企合作(产教),科学教育(科教)与科技创新(科创)的有机结合,创建一个多元化、互动性强的教育环境。通过这种方式,学生能够在理论学习与实际应用之间建立更紧密的联系,从而更好地理解和解决环境问题。

这一融合培养机制在实施过程中,将重点放在创新能力的评价体系和培养模式的优化上。首先,建立一个科学合理的创新能力评价体系,通过定量和定性的方法评估学生的创新思维和实际操作能力。其次,培养模式的优化将包括课程内容的更新、教学方法的创新及实习实训平台的构建。最后,加强与政府和企业的合作,为学生提供更多实际问题解决的机会,从而增强其解决复杂环境问题的能力。通过这样的合作,学生不仅可以获得宝贵的实践经验,还可以在实际工作中运用其知识和技能,这对于他们未来的职业发展极为重要。

通过这种“产教+科教+科创”融合培养机制,可以有效地提升环境工程专业学生的创新能力,优化人才培养模式,最终实现环境类创新型人才的高质量培养,为应对全球气候变化和实现碳中和目标做出重要贡献。这种教育模式的创新对于推动高等教育适应新的环境挑战、培养未来领导者和创新者至关重要。

(一) 基于多维融合协同育人的研究生创新能力理论评价体系研究

在当前高等教育背景下,研究生创新能力的培养成为教育研究的核心议题之一。鉴于此,我们计划对100余名在校及毕业研究生进行问卷星级测评,旨在通过综合评价系统深入探索导师指导对研究生创新能力的影响。

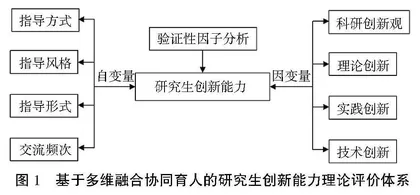

在自变量的选择上,我们重点关注“导师指导”这一关键因素,包括指导方式、指导风格、指导形式和交流频次四个分类变量。对于指导风格,我们细分为四种类型:放任型、社团型、权威性型和亦友型。放任型导师通常鼓励研究生独立研修,较少干预;社团型导师则更多关注研究生的生活和情感需求,学术关注度较低;权威性型导师则可能限制研究生的创新空间,因为他们与研究生间缺少平等交流;亦友型导师则在尊重和理解的基础上,鼓励研究生进行平等对话和思想交流。

在研究设计中,我们将创新能力作为因变量,这一变量的衡量将通过四个维度进行:科研创新观、理论创新、实践创新和技术创新。这些维度共同涵盖了从理论洞察到技术实践的全方位创新能力,具体来说,科研创新观主要考察研究生对科研活动和相关领域的深入理解与洞察力;理论创新关注研究生在理论观点或概念上的创新性拓展,反映其逻辑思维和理论建构能力;实践创新则着眼于研究生分析问题及提出解决方案的能力,尤其是在实际应用领域的创新实践;技术创新则通过研究生在专利申请或创新大赛中的表现评估其在技术领域的创新能力。

通过这一综合评估体系,我们不仅能够识别导师指导风格与研究生创新能力之间的关系,还能深入理解不同指导模式对创新能力培养的具体影响。在数据收集完成后,我们将使用AMOS 22.0软件进行验证性因子分析(CFA),这将帮助我们确立导师指导力度对研究生创新能力影响的关键因素。此外,我们将考虑到可能的干扰变量,如研究生的背景(学科、学历、性别等)和研究条件(资源、设施、资金等),这些因素也可能影响创新能力的发展。在分析过程中,我们将尝试控制这些变量,确保研究结果的准确性和可靠性。

通过这项研究,我们期望能够为高等教育机构提供关于如何有效培养创新型研究生的具体建议。这将不仅有助于优化研究生教育模式,也将促进高等教育适应未来社会和经济发展的需求。最终,这一研究将为高层次人才的培养提供强有力的理论支持和实践指导,进一步推动高等教育的质量和效率。基于多维融合协同育人的研究生创新能力理论评价体系如图1所示。