思政元素有机融入基础工程课程的教学探索与实践

作者: 章定文 刘松玉 朱志铎

摘 要:工学类专业课程的课程思政建设主要是在课程教学中把马克思主义立场观点方法的教育与科学精神的培养结合起来,提高学生正确认识问题、分析问题、解决问题的能力。以东南大学基础工程课程为例,介绍课程思政设计理念和建设目标、专业课程思政建设的重点和难点、思政元素挖掘与教学内容的有机融合、典型案例和课程思政的实践与效果等。把典型教学案例中的思政要素有机融入教学内容,力争实现专业知识与思政内涵相融合,探索富有学科特色、彰显专业优势的课程思政模式,实现立德树人的最终目标。

关键词:课程思政;专业课;基础工程;思政元素;融合

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)25-0047-05

Abstract: The ideological and political construction of professional courses is mainly to combine the education of Marx's standpoint and method with the cultivation of scientific spirit in course teaching, so as to improve students' ability to understand, analyze and solve problems. Taking the course Foundation Engineering of Southeast University as an example, this paper introduces the ideological and political design concept and construction goal of the course, the organic integration of ideological and political elements and teaching content, the key and difficult points of ideological and political construction of professional courses, typical cases, the practice and effect of ideological and political curriculum. In order to achieve the ultimate goal of establishing morality and cultivating people, it is necessary to integrating the ideological and political elements into the teaching content organically, integrating the professional knowledge and ideological and political connotation, and explore the ideological and political model of courses with disciplinary characteristics and professional advantages.

Keywords: ideological and political education; professional courses; Foundation Engineering; ideological and political elements; compromise

课程思政建设是深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神的重要举措[1-2]。推进课程思政建设旨在把思想政治教育贯穿于高水平人才培养体系,坚持显性教育和隐性教育相统一,充分发挥教师队伍“主力军”、课程建设“主战场”、课堂教学“主渠道”作用,有效发挥好每门课程的育人作用,切实提高人才培养质效,促进专业课程与思想政治理论课同向同行[3]。工学类专业课程的课程思政建设,主要是在课程教学中把马克思主义立场观点方法的教育与科学精神的培养结合起来,提高学生正确认识问题、分析问题、解决问题的能力。

在基础工程课程思政建设方面,戴轩等[4]结合超星平台,提出了一种基于线上教学平台的课程思政教学模式,以期为传统工科教学中专业课教学与思政教学的融合提供参考。邵俐等[5]建立了基础工程设计原理知识模块与相应课程思政教学要点的对应关系。边汉亮等[6]从专业教师过硬的自身素质、发挥自身主观能动性、思政教育创新性及不同教学方式相结合等方面讨论了专业课任课教师做好课程思政的条件。

一 基础工程课程思政设计理念和建设目标

基础工程课程是东南大学国家级一流本科专业建设点城市地下空间工程的专业主干课,也是土木工程、道路桥梁与渡河工程、港口航道与海岸工程等专业本科生的专业必修课。本课程通过对建构筑物常规地基与基础型式与工作原理,地基与基础的承载力、变形与稳定分析方法,基础工程设计方法,以及基础工程施工技术的讲授,培养学生掌握基础工程设计原则、荷载作用效应确定方法等基本知识,具备进行地基与基础的结构作用与作用效应的分析、基础工程设计计算的能力,为学习后续专业课程打下扎实的基础。

俗话说“基础不牢,地动山摇”,这说明了地基基础在工程建设中的重要性。本课程的思政育人建设目标是在基础工程课程内容中挖掘与家国情怀、法治意识、社会责任、创新意识、科学素养、人文情怀和工匠精神教育等相关的德育元素的“触点”和“融点”,精心选取案例素材,精细设计教学案例,综合运用案例教学、研讨教学等方式,将德育元素“基因式”地融入教学设计,贯穿到课程教学实施中去,以“润物无声”的方式将正确的价值追求、理想信念、家国情怀有效地传递给学生,实现价值塑造、能力培养、知识传授“三位一体”的课程建设目标[7]。

二 基础工程课程思政建设的重点和难点

(一) 课程思政德育元素与课程内容的合理结合

如何在保证专业课程知识传授、能力培养要求的基础上,将思政德育元素有机合理地融入课程,实现课程思政德育元素和专业课程的有机融合,实现专业课程的价值塑造、能力培养、知识传授“三位一体”的课程建设目标,这是专业课程思政建设的重点和难点之一。

(二) 让学生积极参与课程思政的设计与建设

知之非艰,行之惟艰。如何让学生积极主动参与课程思政的设计,除了在课堂教学中接收课程思政德育元素的熏陶外,还应该让学生结合典型案例,以小组或团队为单位自行设计相关教案、课件及微视频的制作,并在课堂上进行研讨,让学生自主挖掘课程的相关思政元素。

(三) 课程思政能否取得预期效果

课程思政是一个循序渐进且长期的过程,课程思政选取的案例素材、设计的教学案例、采用的教学研讨方式,能否取得预期效果,需要及时地根据学生参与的积极性和反馈信息,动态优化与调整,逐步无限接近预期效果。课程思政预期效果也需要结合学生反馈信息作出合理研判。

三 基础工程课程中如何将思政元素合理融入教学内容

危楼百尺,无基难抵风袭;高台九层,根深方能久立。遵循基础工程课程的育人目标,结合课程知识内容,挖掘提炼蕴含的德育元素,并将其“基因式”地融入教学设计,贯穿到课程教学实施中去,凸显专业课程的价值引领功能,注重专业课程的价值渗透作用,在知识传授的同时实现立德树人的教育功能,将教书育人的使命落实于课堂教学的主渠道之中。具体从下列几方面进行思想政治资源挖掘。

(一) 在学习基础工程发展历史与伟大成就中坚定文化自信和爱国情怀

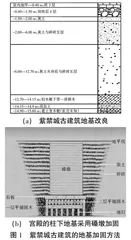

基础工程学是一门古老的工程技术和年轻的应用科学。我国基础工程技术与中华文明一脉相承,应在学习基础工程发展历史与伟大成就中增强文化自信和爱国。我国劳动人民在地基基础方面积累了丰富的宝贵经验,许多现代的地基基础技术都可在古代找到它的雏形,如七千年前的河姆渡遗址出土木桩基础、秦代修筑驰道时采用的“隐以金椎”《汉书》路基压实方法、汉城墙草秸秆加筋,以及至今仍在使用的石灰桩,灰土、瓦渣垫层和水撼砂垫层,还有全国各地宏伟壮丽的宫殿寺院高塔的基础等传统地基基础与地基处理方法等。灰土和三合土的垫层法是我国古代传统的建筑技术之一。隋朝石工李春所修建成的赵州桥,造型美观,至今安然无恙。桥台砌置于密实的粗砂层上,一千三百多年来估计沉降量约几厘米,现在验算其基底压力为500~600 kPa,这与现代土力学理论给出的承载力值很接近。

改革开放以来,我国基础设施大规模发展,在公路、铁路、轨道交通、桥梁和高层建筑建设方面取得举世瞩目的成绩。地基是基础设施的承载体,其处理质量直接决定了基础设施的服役性能与耐久性,地基基础水平也处于世界前列,如建造于上海软黏土地基上的上海中心大厦,高达632 m,是中国第一、世界第二的高层建筑。该建筑的桩基工程解决了地基变形、水土突涌、地面沉降等问题;港珠澳大桥工程创多项世界之最,该工程有五大创新,其中之一就是属于地基基础领域的港珠澳大桥沉管隧道建造技术创新。这些工程都是中国基础工程领域走在世界前列的一个有力证明,也是中国改革开放取得巨大成就的集中体现。基础工程技术在国家重大基础设施建设过程中发挥着十分重要的作用,不断传承与创新地基基础技术,增强学生的文化自信,坚定爱国情怀。

对基础工程的发展历史、我国基础工程行业发展方面取得的成就的介绍与解读,有助于增强学生的荣誉感、使命感、责任感,激发学生对知识的渴望和心系国家重大发展战略的贡献精神、爱国情怀。同时,通过东南大学岩土工程学科奠基人茅以升、黄文熙、唐念慈等杰出人物及其对基础工程领域贡献的讲解,科学说明个人发展与国家使命的关系,激发同学们投身国家建设的积极性和使命担当。

(二) 结合地基处理原理学习与工程实例解析培养科学素养、工匠精神、创新意识

与上部结构相比较,基础工程领域中不确定的因素多,地质条件复杂且变异性大、基础工后变形要求高、施工进度与难度大。工程建设事故中源自地基与基础问题的占多数,因此要处理好地基与基础中的问题,而这就必须要求将基础工程基本概念、基本原理与工程实际紧密结合。工程师是理论与实践高度结合的职业群体,工程师是科学家和工匠的集成,既要有科学思想,又要有工匠精神。岩土工程的基本概念需通过工程实践不断加深认识。学习中善于将理论知识用于现场实践,结合具体条件理解抽象的概念,将工程中遇到的问题进行理论概括,将具体经验教训提高到理论层面上总结;善于对关键性工程问题进行精准的分析,见微知著,在复杂问题面前作出明智的判断。

复杂的地质条件和日益增加的工程建设难度,需要着力培养学生的科学素养和工匠精神。工程建设人员精益求精的工匠精神铸就了中国品质。工程建设中面临的地质条件和工程建设难度日益增加,如川藏铁路等。培养的工程师需要把科学精神作为终身信仰,坚定不移;把工匠精神作为人生目标,终身追求。科学精神就是实事求是,只服从真理,向深处钻,向高端攀,百折不挠,敢于挑战权威。工匠精神就是力求精致,力求完美,这就是“匠心”。

通过精心选取典型工程实例剖析其基础工程的基本原理、科学素养、工匠精神,如赵州桥与地基承载力,上海莲花河畔景苑7号楼整体倾覆事故与桩基水平承载力,杭州地铁湘湖站基坑坍塌事故与基坑围护结构,西安明秦王府城墙坍塌事故与挡墙土压力,美国千禧大厦倾斜与地基基础的不均匀沉降等典型案例。认真分析总结工程中的失败教训,剖析工程案例中的基础工程基本原理与计算方法适用性,如意大利比萨斜塔和美国旧金山千禧大厦(Millennium Tower)的不均匀沉降问题、上海莲花河畔景苑某13层楼房整体倾覆事故、杭州地铁湘湖车站基坑坍塌事故。在一次次事故和意外中,带给人们的不只有悲伤,更是一个个隐藏问题的放大,所以我们要善于总结,深刻分析问题的所在,找到根源,对症下药,避免在以后的工程或工作中出现同样的问题。我们应该加强自己的创新性、高效率解决问题能力的培养,创新性地思考解决方案。