新农科背景下重构中药学学科研究生课程体系的探索与思考

作者: 韩忠明 阚鸿 王云贺 张晶 孙卓

摘 要:新农科建设对地方农业高校的学科建设与人才培养提出新的挑战,也对现有的课程体系教学模式提出新的要求。研究生课程体系改革步入了新的阶段,针对该校中药学学科研究生培养课程体系中的问题,中药材学院“以学生为中心”、以创新能力的培养为目的重构中药学学科研究生的课程体系。该课程体系构建能够为中药学学科研究生优秀人才的培养提供有力支撑,并为吉林省乡村振兴战略提供必要的人力保障。

关键词:新农科;研究生课程;中药学学科;创新能力;课程体系

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)25-0052-04

Abstract: The construction of new Agricultural science poses new challenges to the discipline construction and talent training of local agricultural colleges and universities, and puts forward new requirements to the curriculum system teaching model. Postgraduate curriculum system of Chinese Materia Medica was reconstructed based on the media of "student-centered", and the purpose of the cultivation of innovation ability in view of the problems in the postgraduate training curriculum system of Chinese Materia Medica in our university. This system will provide strong support for the cultivation of outstanding postgraduate talents in Chinese Materia Medica in our university, provide the talent guarantee for the implementation of rural revitalization strategy in Jilin Province.

Keywords: new agricultural science; postgraduate curriculum; Chinese Materia Medica; innovation ability; curriculum system

2018教育部提出新农科建设目标,立足当前的农业人才基础,致力于培养一专多能、理论实践经验丰富、头脑灵活及有干劲有闯劲的复合型人才。2019年,《政府工作报告》中再次将“互联网+”与教育融合,提出发展“互联网+教育”,促进优质资源共享的理念[1-2]。2020年,一场席卷全球的新冠感染疫情对传统教育方式造成了致命的打击,新的社会局面也凸显了“互联网+教育”的重要性。从现在我国农业发展趋势和互联网技术的发展来看,对于新农科人才培养要求更高,着力于对新型和现代化技术的掌握,且在智能时代下,将理论应用于实际,解决问题的能力显得更为重要。

高等教育中,研究生教育是国家科技创新能力和核心竞争力的原动力,在国家人才战略平台中占据重要的地位。近年来,随着研究生教育的普及,我国研究生招生规模不断扩大,在读研究生规模已居世界前列,但从基础科学及尖端技术领域的贡献来看,我国科研水平还主要停留在跟随阶段,研究生教育的质量亟待进一步提升[3]。在研究生教育改革中,课程体系、教学内容和方法一直是人才培养最容易被忽视的短板。因此,为顺应时代的变迁,基于学科特色与需求,充分利用“互联网+”所提供的资源,重构研究生课程体系,优化人才培养模式,是我国深化研究生教育改革的首要任务,也是实现教育系统结构性变革的根本途径[4-5]。

中药学学科是以传承中医药传统理论及文化为基础的重点学科。为积极响应国务院办公厅印发的《“十四五”中医药发展规划》,进一步提高吉林农业大学(以下简称“我校”)中药学研究生的培养质量,推动中医药教育改革与高质量发展,本文深入剖析目前我校中药学学科的课程体系存在的不足,并结合新农科背景下,根据我校培养方案定位,提出相应优化方案,重构中药学研究生课程体系,以期为中医药事业培养更多的优秀人才。

一 中药学学科课程体系现状

作为农业院校中最具有鲜明特色的学科,我校中药学学科于2000年获批硕士学位授权点,2018年获批一级博士学位授权点,近年来培养了大批优秀研究生。随着时代的进步和社会的发展,我国对研究生教育提出更高要求,我校中药学学科研究生课堂教学中诸多不足逐一暴露出来。

从课程结构上看,部分课程设置与本科教育重叠;选修课和必修课的比例限制了学生选课的自由度;整体课程设置存在“重理论、轻实践”的情况,导致教学内容和行业的岗位要求脱节。

从教学质量上看,教师以传授专业经典理论为主,部分课程内容与学术研究的新成果以及实践领域的新进展脱轨,没有体现学科的前瞻性,也限制了对学生审辩思维和创新思维的培养;部分课程内容“重理论、轻实践”,学生在读期间很难找到职业方向,研究生的培养质量未得到提升,不能满足学生进一步学习深造与就业的实际需求。

从教学方法上看,教师对研究生课程重视程度不够,教学精力投入不足,教学方式单一,“填鸭式”和“一言堂”的形式依然常见,导致学生参与度不高,学习的积极性不高;而另外一个极端则是流于形式的“教师隐身式的翻转课堂”,仅有学生的汇报,缺少师生的思想碰撞和学术交流,学生的认知水平只能原地踏步,不利于获得对知识更深层次的理解。

二 重构中药学学科课程体系的探索

2014年,《教育部关于改进和加强研究生课程建设的意见》提出“课程学习是我国学位和研究生教育制度的重要特征,是保障研究生培养质量的必备环节,在研究生成长成才中具有全面、综合和基础性作用”。合理的课程设置和完善的教学体系是高等教育教学的重要环节。因此,我国高校应进一步优化研究生课程设置,突出专业特色,积极推进人才培养模式、教学内容和课程体系改革,为研究生打下坚实的理论研究基础。由此可见,加强课程建设、提升课堂质量是深化研究生教育改革的首要任务[6]。

研究生教育有更广泛、更重大的社会责任和使命,研究生的培养质量关系到我国的创新活力,因此应将“以学生为中心”的主导思想贯穿于整个中药学学科课程体系中,研究生课程内容应具有一定的前瞻性和功能性,充分体现综合化、多样化、现代化、国际化和信息化的特点,创造开放、多元的学习环境。

中药学是中医学的重要组成部分,国务院办公厅在《“十四五”中医药发展规划》中明确提出了“建设高水平中医药传承保护与科技创新体系”和“推动中药产业高质量发展”。因此,中药学学科的研究生教育肩负着继往开来的特殊使命,将在我国推动中医药高质量发展和走向世界发挥至关重要的作用。为保障我校中药学学科研究生课程体系与科研工作的有效衔接,促进本学科内涵式发展,学院通过分析学科定位、学生需求、教学制度等实际情况将互联网资源与研究生教育各个方面深度融合,对课程结构进行重构和优化,构建信息化教育生态系统,切实提高人才培养质量。

(一) “以学生为中心”重构课程体系

只有“以学生为中心”,关注学生的需求,让课程体系服务于研究生在科学研究方法和科学研究能力方面的训练,才能充分发挥研究生课程的教育价值。创新思维和创新能力的培养是我国培养创新型人才、推动创新驱动发展战略的重要使命[7]。

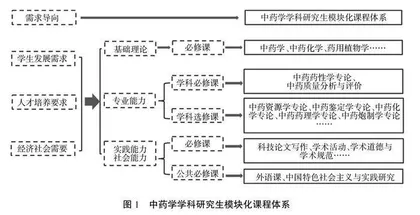

针对目前我校中药学系研究生教育存在的问题,学科组在课程构建中,摒弃与本科重复的课程体系,增加前沿、交叉学科的课程建设,设置灵活的必修课和选修课分值、比例;构建了模块化的课程体系。整个课程体系划分为四大模块(图1),学位课,必修课、学科选修课和补修课,其中学位课分为公共必修课和学科必修课。在设置课程前,课题组充分研讨了课程体系的科学性、可行性,论证了其全面程度,并考虑课程的开设顺序能否契合学生的认知水准。同时依托我院的国家级现代产业学院参茸道地药材现代产业学院,通过校企合作及产学研的方式进行线下科研实践,提升中药学学科研究生在社会中的专业价值,满足学生对应用型和研究型知识体系的双重需求;鼓励教师将交叉学科、科研经历等以专题课程的方式进行教授,提高学生思考问题、解决问题的能力,有效激发学生的创新思维,多学科的相互交叉融合,达到中药栽培新型经营主体的根本目标;加强各导师之间的合作,促进不同研究领域的学术碰撞,将不同专业背景和研究方向的专家、相关交叉学科优秀任课教师组建成教学小组进行联合授课,从而将中药学最新研究方法、最新研究成果、最新研究理论及未来研究方向,融合相关交叉学科基础理论、研究方法,引入教学内容中,延伸拓展中药学学科学生已有的专业知识体系,激发学生的科研潜能,开拓学术视野;利用“互联网+”丰富、补充课程体系,还包括大数据、人工智能等相关学科的知识,将传统授课方式与线上名师讲座、虚拟仿真等多种授课形式纳入选修课程,提供丰富的选择;增设科研论文写作、科技文献检索等选修课程,鼓励学生撰写论文、参加学院博硕论坛及各知名协会及机构举办的线上、线下学术交流活动,启发学生科研思路,营造良好的学术氛围。这种大知识结构的课程体系,能培养出个性化的人才,对提高研究生的就业竞争力具有重要的作用。除了课程体系改革外,还探索多元化学分评定制度,打破传统模式,单纯以成绩来检验学习成果。通过建立多样化实践考核机制,将实践环节中任务的参与度、完成情况、处理问题的及时性和专业性,以及个人总结、实践单位评价、导师评价等方面都纳入考核。形成专业特色鲜明、教学质量突出、适应经济社会发展的创新实践能力培养模式,提高学生的实践与创新能力和职业能力,缩短人才培养与人才需求之间的差距。

(二) 设计教学内容促进深度学习

随着时代的发展,传统的线下教学方式受空间、时间的限制,已经不能满足基本的教学需求,只有多元化的教学方式才能增加师生互动和思想的碰撞。虽然教学模式和方法多种多样,自成体系,但是各门课程的教学改革不可盲目生搬硬套。教师应该根据中药学学科特点、专业人才培养方向、学生知识框架、学校管理体系和教师自身特点等综合条件将问题式教学、启发式教学、互动讨论式教学和案例式教学等方式进行融合与创新,选择所教课程最适合的教学模式,通过不断地实践、探索,转变学生的被动学习状态,培养具有创新能力、合作素养、科学思维并符合专业定位的人才(图2)。

鼓励教师积极参与到研究生课程教学研究与改革的建设中,从中药学学科知识的专业化与应用性角度注意更新补充迭代知识,探索高阶的教学内容,促进深度学习过程,培养学生的科研能力和创新思维,在前沿领域不断地拓宽学术视野,加强课程内容的功能性。例如吉林省道地药材人参药材种植与人参皂苷含量的关系、防治不同植物病害的方法等课题。借助“互联网+”可积极拓展开放式的学习方式,将依赖教材和PPT的单一教学形式转换成依赖互联网的更加媒体化、可视化、智能化及带有交互性的教学过程;将固定时空课堂改造成多维度的立体化课堂;充分利用互联网进行探究学习,将单一模式的传统教学转变成混合教学模式;“以学生为中心”, 为学生提供个性化的学习资源,构建各知识体系的桥梁,使点连成线、线编织成面,全面提升学生的综合素质,为研究生阶段的研究课题奠定强有力的理论基石。

(三) 借助“互联网+”提供多元化的学习脚手架

由于身处互联网高度发达、信息爆炸的时代,手机、平板电脑等移动设备的广泛普及,学生可以不受时间、地域、空间的限制,利用碎片化时间,以多种灵活的方式进行个性化学习。教师也可借助“互联网+”灵活的资源优势,打破空间限制,通过课后的引导式学习增强学生自主学习的能力。“互联网+”不仅可以从线上补充中药学学科研究领域相关理论的广度和深度,也可以让学生了解学科的最新发展动态、探索前沿科技发展趋势和技术、满足研究生个性化学习的需求,为今后开展科研工作提供扎实且深厚的理论研究基础,同时可提高查阅文献、整合资料的能力。