产学合作背景下生物医用材料人才协同育人机制研究

作者: 江国华 孙延芳

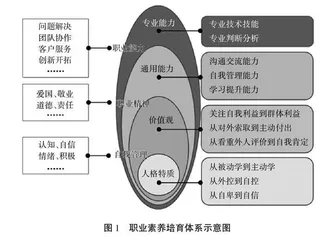

摘 要:产学合作背景下生物医用材料协同育人机制对实现新时代高校育人目标,促进学生终身发展,培养新时代生物医用材料行业发展需要的应用型人才至关重要。当前,产学合作背景下高校协同育人机制实践面临合作运行机制欠完善,人才培养目标有差异,人才培养方式不合理,师资力量较为薄弱的困境。该文从中国式教育现代化背景下新时代生物医用材料卓越人才培养理念,聚焦职业素养培育体系,突出能力本位教育,增强学生的创新精神、创业意识和创业能力,开展“素养引领、项目驱动、五维融合”的产学合作协同育人机制研究。

关键词:产学合作;生物医用材料;协同育人机制;人才培养模式;应用型人才

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)25-0056-05

Abstract: Under the background of the industry-education integration, the collaborative education mechanism is very important to achieve the educational goal of universities in the new era, promote the lifelong growth of students, and cultivate the applied talents required by the development of enterprises in the new era. At present, under the background of the industry-education integration, the practice of collaborative education mechanism in universities faces the dilemma of imperfect cooperative operation mechanism, different talent training objectives, unreasonable talent training methods and weak teaching team under the background of the industry-education integration. For cultivation of outstanding talents in biomedical materials under the background of the modernization of Chinese education, this paper focused on the cultivation of talent's professional quality to highlight ability based education and enhance students' innovative spirit, entrepreneurial awareness and ability. The research on collaborative education mechanism of "quality-oriented, project-driven, five-dimensional integration" under the background of the industry-education integration was studied as well.

Keywords: industry-education integration; biomedical materials; collaborative education mechanism; talent training mode; applied talent

党的二十大报告中提到,要把“推进健康中国建设……把保障人民健康放在优先发展的战略位置”[1]。生物医用材料作为一类用于对生物体进行诊断、治疗、修复或替换其病损组织、器官或增进其功能的材料,与人类的健康息息相关;同时也是浙江理工大学(以下简称“我校”)材料科学与工程学科领域中未来重要的发展方向之一。作为承担人才培养的高校在“面向生物医用材料人才培养”过程中面临一系列问题:①教学内容知识陈旧,所学的知识已与当前产业行业发展脱节;②教学与产业脱节,重理论轻实践,人才培养缺乏前瞻性,学生对产业中实际存在的痛点难点问题知之甚少;③教学过程注重知识的传授,学生缺乏主动的创新能力,产学合作缺乏深度和广度。生物医用材料人才涉及医科、工科等多学科背景,单学科的人才培养设置已难以适应学科发展需要。想要解决这些问题仅靠加快教材更新速度是不够的,关键是要在育人机制上更新理念,以产业需求为导向,推动面向中国式教育现代化背景下新时代的人才培养和发展。

反观生物医用材料行业虽近年来有快速的发展,同样也存在若干问题:①我国的生物医用材料产业的发展相对落后,科技成果转化能力比较低,产业技术创新能力不强,缺乏自主的高端产品。②专业人才培养机制不完善,多数倾向于成熟技术的应用,轻视自主创新,缺乏创新技术产业化接轨机制,产业创新能力不足,尚未形成较为完整的生物医用材料产业创新链。③虽生物医用材料行业加强了科研院所的合作,但是没有充分发挥科研院所和企业的各自优势,产教融合程度不高,更多的是注重短期效益,研发成果转化率低,融资渠道不畅通;没有发挥市场主体、创新主体、政府机构等行为主体之间的多层级合作网络关系。④管理部门产业谋划缺乏精准性,全面规划和管理机制尚不完善,不同地区存在项目重复立项,产品上市注册周期长等问题。所以,为了形成高校与生物医用材料产业需求的互补契合,整合产业与高校的优势,充分利用市场导向的资源调配功能,打造生物医用材料人才培养的创新教育体系,共同培养生物医用材料行业需要的创新型人才已成为一种必然[2-3]。

基于此并结合以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以立德树人作为教育的根本任务,坚守为党育人、为国育才的根本宗旨,围绕生物医用材料高素质人才培养为目标,秉承教育学生爱党、爱国、爱社会主义、爱人民、爱集体的高素质人才发展理念,推进高层次创新型、复合型、应用型人才培养,开展“素养引领、项目驱动、五维融合”的产学合作协同育人机制研究和实践,深化生物医用材料人才培养的教育改革。从而为新时代生物医用材料人才培养,探索实践校企合作、产教融合、协同育人新模式,构建校企产学合作协同育人共同体提供理论基础和实践经验。

一 当前生物医用材料人才培养的挑战与困境

(一) 生物医用材料产业是国家战略发展重大需求

生物医用材料(Biomedical Materials),也称为生物材料(Biomaterials),是指“能作为一个系统的整体或者部分使用一段时间,通过与生命系统的组成部分的相互作用,达到诊断、治疗、增加或替换身体的一些组织、器官并恢复其功能为目的的任何物质或物质组合,它可以是天然或人工合成的材料”(美国国家卫生研究所NIHCDC)[4]。生物医用材料的理论基础在于人体与生命体细胞、血液、组织、器官等再生性能及其可修复性能,这与材料科学、医学、化学、纳米技术和生物技术的快速发展密切关联。生物医用材料主要研究内容涉及材料与组织、血液的生物相容性以及材料对病变组织或器官的修复或再生效果及其降解性和安全性等,其未来研究方向主要包括:①人体组织和器官的再生生物材料;②智能仿生生物材料;③生物智能制造材料;④生物智能控制材料。生物医用材料已被广泛应用于临床医学、组织工程、新型制造、纳米技术和生物技术等领域,具有知识、技术密集和多学科交叉的特点,已成为当代材料学科的重要分支。

习近平总书记在2016年出席全国科技创新大会、两院院士大会以及中国科协第九次全国代表大会时指出,“一些重大颠覆性技术创新正在创造新产业新业态,……生物技术、制造技术、新材料技术……广泛渗透到几乎所有领域,带动了以绿色、智能、泛在为特征的群体性重大技术变革”[5]。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的第八章“高端新材料”中把“生物基和生物医用材料研发应用”、“高端医疗装备和创新药”中把“人体植入介入产品、恶行肿瘤和心脑血管疾病特效药物”列为深入实施制造强国战略的内容;第九章中把“生物材料”列为战略性新兴产业[6]。2017年2月,国家发展和改革委员会公布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016版共涉及5大领域8个产业,其中对生物医学工程产业划定了4个重点产业方向,其中之一为生物医用材料。2018年3月22日,时任美国总统特朗普签署对华贸易备忘录,正式打响中美贸易战第一枪;2018年11月19日,美国商务部工业安全署(BIS)出台了一份针对关键技术和相关产品的出口管制框架,列出了14个进行管制的领域, 其中包括“先进材料,如生物材料”。生物医用材料已成为我国重点打造的战略性新兴产业。

近年来,浙江省委省政府提出并着力打造“互联网+”、生命健康、新材料三大科创高地建设,同时在《浙江省重大建设项目“十四五”规划》中对新材料、生命健康、高端制造领域均有大篇幅提及,对生物医用材料和医疗器械发展予以重点发展[7]。杭州、温州、宁波、嘉兴、绍兴和金华等均把生物医用材料列为重点发展方向,杭州市的钱塘区、余杭区、临平区、滨江区,嘉兴的海宁市、桐乡市等均把生物医用材料和医疗器械列为优先产业发展领域,其中我校所在的钱塘区政府内已有300余家涉及生物医用材料和医疗器械研发的企业。

因此,生物医用材料产业发展契合了国家、浙江省、杭州市和我校周边区域经济发展的重大需求,该学科发展对于推动新医科背景下产学研互动合作具有重要意义。经济和产业发展基础是学科发展的重要推动力,依托生物医用材料人才多维度协同育人机制,可以串联我校材料、纺织、物理、化学、生物、数学、信息电子、机械制造、能源动力、设计和区域经济等相关专业建设发展。

(二) 高素质人才培养是突围全球产业竞争的关键

生物医用材料产业的发展依赖于拥有一批高素质的生物医用材料人才。目前,全球生物医用材料占医疗器械产品市场份额为40%~50%。在全球医疗器械生产和消费方面,美国约占40%,处于领先地位。世界排名前10位的跨国公司(美敦力-爱尔兰、雅培-美国、强生-美国、西门子医疗-德国、碧迪医疗-美国、罗氏诊断-瑞士、GE医疗-美国、史赛克-美国、飞利浦-荷兰、波士顿科学-美国)中,美国有6个。欧盟为全球第二大医疗器械市场,占比约为30%。亚太地区是全球第3大市场,占有28%的市场份额。在美国商务部工业安全署出台了一份针对关键技术和相关产品的出口管制框架后,未来植介入类的III类生物材料类高端医疗器械会面临原材料和技术断供、“卡脖子”等难题。

在生物医用材料领域,依靠自主研发,突破关键核心技术、探索前沿科学问题,是实现中国在全球生物医用材料产业中突围的关键;未来,新医科背景下,生物医用材料人才培养需要进一步整合力量,整合产业链条合作,积极促进产学研合作,这对加快生物医用材料产业发展,解决我国医疗领域高端产品长期依赖进口的格局具有重大社会现实意义[8]。

(三) 生物医用材料人才培育机制难以适应国家战略和产业发展需求

20世纪80年代初期我国生物医用材料产业才开始起步,经过了几十年的飞速发展,该领域的研究已达到国际先进水平,为世界第二大生物医用材料市场。目前,生物医用材料产业现已成为我国经济的重要支柱产业之一,但也面临着行业专业技术人才缺失的问题。尽管每年有大量毕业生进入生物医用材料产业,但是真正能适应行业快速发展要求的人才远远不够,跟不上需求。这种需求不仅是数量上的需求,更是高质量人才的需求。