基于高校在线开放课程的学分互换互认现状分析

作者: 陈显明 范莹莹

摘 要:对在线开放课程学分互换互认状况进行介绍。伴随在线开放课程蓬勃发展,越来越多的学生通过在线课程学习获得学分,学分互换互认有更大现实需求。我国开展学分互换互认理论研究已经有多年,高校中也出台相应的规章制度践行这种理论,特别在一些大学城与高校联盟中在线开放课程学分普遍获得认可。介绍学分银行现状,学分银行是未来学分互换互认的一种有效机制。并分析学分互换互认中存在的一些问题,这些问题将影响学分互换互认的推广与施行。为推动在线开放课程的建设及使用,必须畅通学分互换互认渠道,加强在线开放课程质量保障机制,宣传和推广学分银行机制。

关键词:在线开放课程;学分互换互认;学分银行;终身教育;课程质量

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)25-0091-04

Abstract: The condition of the credit recognition of online open courses is introduced. With the booming development of open online courses, more and more students get credits through online courses, including credit exchange. China has been conducting research on the theory of credit exchange and mutual recognition for many years, and universities have also issued corresponding rules and regulations to practice this theory, especially in some university towns and university alliances, the credits of online open courses are widely recognized. It also introduces the current situation of credit bank, which is an effective mechanism for mutual recognition of credits in the future. It also analyzes some problems in the mutual recognition of credit exchange, which will affect the promotion and implementation of the mutual recognition of credit exchange. In order to promote the construction and use of online open courses, it is necessary to smooth the channels of credit exchange and mutual recognition, strengthen the quality assurance mechanism of online open courses, and publicize and promote the credit banking mechanism.

keywords: online open course; credit exchange and mutual recognition; credit bank; life long education; curriculum quality

近些年,随着4G/5G通信技术、互联网技术、大数据、云计算和智能技术的进步,在线开放课程获得了快速发展。国家级、省级、校级在线课程资源数量越来越多,可选的课程平台也不断增加,服务的对象和受众面也越来越广。在线学习正逐渐成为人们获得知识和提高技能的一种重要方式。经过研究,在线学习方式还是实现公平教育和终身教育的一种重要手段。在线开放课程的发展可以优化教育资源,实现更加公平的配置,是实现我国教育现代化的一种重要途径。在线开放课程虽意义重大,但推广应用仍有很大障碍,如高校间的选课渠道仍不够开放畅通,高校间的学分互换互认仍有很大的局限。国家已经意识到这方面的重要性,并出台了多个相关政策加以引导。2021年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中就指出,要发挥在线教育优势,完善终身学习体系,建设学习型社会,推进高水平大学开放教育资源,完善注册学习和弹性学习制度,畅通不同类型学习成果的互认和转换渠道。2021年中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》中也指出,要推动中等职业学校与普通高中、高等职业学校与应用型大学课程互选、学分互认,制定国家资历框架,建设职业教育国家学分银行,实现各类学习成果的认证、积累和转换,加快构建服务全民终身学习的教育体系。经过多年的研究和探索,我国在学分互换互认研究上已经取得了很大进展,许多高校都对学分互换互认作出了规定,并有相关政策保障在一定的条件下进行转换。我国还建立起不少学分银行进行成果存储和转换。但就目前来说,学分互换互认仍有很大的局限性,转换机制仍不够明确,转换方式仍不够开放,转换渠道仍不够通畅。本文将基于高校在线开放课程对其学分互换互认机制进行一些归纳分析以促进对互换互认的认识。

一 我国高校在线课程现状

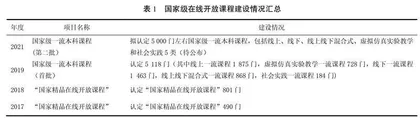

最近几年,我国在线课程建设获得了蓬勃发展。在国家层面,经过几轮认定,我国共建设了一万多门国家级在线课程(表1)。而且近些年对在线课程建设力度在加大,单是2019和2021两批在线课程就都达到了几千门。在省级层面,各省也纷纷进行省级在线课程建设,广东省从2017年开始进行在线课程认定,截至2023年合计认定了一千多门省级在线课程。许多省市建设规模与力度与广东省相仿,都建成了为数众多的在线课程。在校一级,基于国家和省市对在线课程的重视以及对形势的研判,国内众多高校都在大力鼓励校内教师进行校一级在线课程建设,由此建成的在线课程更是不胜枚举。除了上述几方主体对在线课程进行建设外,许多在线课程平台为了自身发展和利益也在不断寻求合作者进行许多颇具特色的在线课程建设。我国在线课程发展的总体趋势是建设资源数量越来越多,建设主体不断拓展,建设质量逐步提升,服务的对象越来越多,受众面越来越广泛。由此可见,在线课程正在改变人们的学习方式,逐渐成为学习者获取知识提高技能的一种重要手段。

与课程建设相适应,我国在线课程平台建设也取得了丰硕的成果,涌现了一大批颇具影响力的在线课程平台。比较有代表性的如国家高等教育智慧教育平台、学堂在线、中国大学MOOC(爱课程)、华文慕课、学银在线、智慧树网、腾讯课堂和优课联盟等[1-2]。特别是2022年上线的国家高等教育智慧教育平台,隐隐成为世界第一大教育资源数字化中心和服务平台,该平台集成整合了中小学、职业教育、高等教育三大资源平台,极大地促进了我国数字化教育的发展。这些课程平台正不断丰富平台资源数量,提升平台服务质量,吸引更多的学习者,不断提升平台影响力。

二 学分互换互认现状分析

在线课程的迅猛发展对学分互换互认提出了现实需求。目前学分互换互认国际上典型的机制主要有美国和加拿大基于双层教育体系的学分转移和衔接机制、欧盟的学分互认系统机制、澳大利亚的先前学习认证机制及韩国的学分银行机制[3-4]。我国开展学分互换互认研究已有多年,但到目前为止并没有建立起统一的互换互认机制。国家在《中国教育现代化2035》《教育信息化2.0行动计划》等政策文件中已明确指出要建立中国的学分银行制度,未来我国很大概率采用基于学分银行的学分互换互认机制。

(一) 学分互换互认理论研究现状

图1是在期刊网中以“学分互认”进行文献查询所得结果,共查到文献269篇,时间跨度为2001年10月29日—2022年9月26日。从中可以看出,我国进行学分互换互认研究早在2001年前就已经开始,但纵观每年的文献发表数量,学分互换互认方面文献每年发表并不多,相比其他教育教学改革上的研究并不显得太热。而且,最近几年这方面的文献更是呈递减趋势。分析其原因,一方面原先我国的教育体制并不鼓励或不允许学生进行跨校学习,因此学分互换互认上的需求并不旺盛。另一方面,学分互换互认更多是政策和操作层面的东西,并不需要太多的理论根基。随着在线教育的发展,许多大学城或联盟高校都允许学生进行跨校选课和学习,或对指定在线课程平台的学习予以承认,学分互换互认有了更多的需求。科技发展,就业压力都在促使人们不断更新自己的知识结构,终身学习在未来必将成为必然,终身学习也是推动学分互换互认的一个强劲动力。

(二) 高校在线开放课程学分互换互认实践

关于学分互换互认目前国内高校都制定了相关政策措施予以执行,但都设定了诸多限定条件。伴随在线开放课程的蓬勃发展,针对在线开放课程的学分互换互认必须面对。高校在线开放课程分为学历性质和非学历性质(图2)。对于非学历性质的在线开放课程学分互换互认比较容易执行,且这类课程学分相对比较容易获得,考核不是太严格。如针对各行各业的继续教育课程,一些培训性质的课程,这类课程有自主学习也有组班开课,课程学完后进行一些简单考核和评价即授予学分,学分经过申报认证最后归结为一种资历证明。另一种属于学历性质的课程,各高校对于这类课程学分获得和承认都有严格的规定。有进行高校类型限定的,只承认有合作协议或联盟高校的学分;有进行地域限定的,只承认一定区域范围内的高校,如大学城内高校的学分;有进行高校层级限定的,只承认高于自身或与自身平级高校的学分;有限定课程平台的,只承认指定课程平台学分;有限定课程性质的,只承认选修性质在线课程学分,或没有实践实验类在线课程学分。这类在线课程学分获得以后回到所在高校还要进行一系列严格审核认定,一般先经过二级学院初审与认定,然后上报教务处,由教务处做终审与认定,然后由其进行学分互换互认。在线课程资源与平台正在快速发展,学生自主学习能力不断增强,未来学生通过在线课程获得学分会越来越多,学分互换互认将成为常态。

(三) 学分银行现状

在线课程学分互换互认除了以高校为单位单独认证与转换外还可以利用中间媒介进行,这种媒介即学分银行制度。我国已在《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《中国教育现代化2035》等多个政策文件中提及要建立适合我国的学分银行制度。学分银行是以学分为计量单位,按统一标准对各类学习成果进行核算与认定,具有学习成果存储、累积、转换等功能的学习激励制度与教育管理制度。在线课程学分可以通过开课单位或个人学习者导入学分银行,由学分银行按统一标准进行认定与转换,再由学习者所在学校或单位把学分导入教务系统并予以承认。这是一种更高效的学分转换与认定制度。

我国对学分银行已经进行了大量的理论研究(图3),知网文献已有1 000多篇。 从文献发表的趋势可以看出,从2011年以后对学分银行的理论研究进入快速发展阶段,这与国家对终身教育的政策出台密切相关。近些年国家的政策已经表明,我国要建设自己的学分银行制度,践行终身学习制度。

与理论研究相匹配,学分银行实践也在快速发展,我国各地已经建立起一批学分银行平台。我国的学分银行根据建设主体可以分为以下5类:①由国务院下属的一些部委委托设立的学分银行,主要有职业教育国家学分银行和国家开放大学学分银行,属于国家级的学分银行。这一层级的学分银行面向全国民众。②由各省、直辖市教育厅委托设立的学分银行,如北京市学分银行、广东终身教育学分银行等,目前基本上各省都已经建立起省一级的学分银行。省一级的学分银行主要面向省内民众。③由各省开放大学设立的学分银行,属于校一级的学分银行,如广东开放大学学分银行,主要面向校内学生。④由一些大学的继续教育学院设立管理的学分银行,属于院一级的学分银行,如中传慕课学堂——学分银行,主要面向院一级的学生。⑤由一些企业机构设立的学分银行,属于企业级别,如南海国际学分银行,主要面向一些特定的群体和领域。各类学分银行建立后使用参差不齐,有些有大量用户,有些平台登记注册用户却很少。与开放大学、高职院校相挂钩的平台往往有大量的用户,这种平台有意识地对在校学生的学习成果导入银行中进行存储累积。没有与学校挂钩的平台用户相对较少。学分银行目前主要的用户群体是高职院校、开放大学、继续教育学院学生,普通高校学生使用还不是很普遍。