地方高校电子信息专业学位硕士培养影响因素及对策探讨

作者: 于金霞 汤永利 郭海儒 赵珊

摘 要:电子信息专业技术人才在国家战略和区域经济发展中发挥着重要的作用。在对河南省电子信息专业学位硕士研究生招生的15所高校调研基础之上,该文分析电子信息专业学位硕士培养的影响因素,包括专业涉及多个学科领域、培养需要多个主体共同参与、管理采用静态的质量评价、教学缺乏思想政治元素融入。接着,该文依据国家政策探讨相应的改革对策,包括开展跨学科交叉融合培养、构建多主体协同育人机制、健全分层多维质量保障体系、推进专业课程与思政教育融合。通过研究,以期为电子信息专业学位研究生培养的高质量发展提供参考。

关键词:电子信息;专业学位;硕士培养;影响因素;改革对策

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)25-0165-05

Abstract: Professionals and technical talents in electronic information play an important role in national strategies and regional economic development. Based on the survey of 15 colleges and universities in Henan Province that recruit professional degree masters in electronic information, the article analyzes the influencing factors of postgraduate training in this filed. These factors includemajors involving multiple disciplinary fields, the need for multiple subjects to participate in training, the use of static quality evaluation in management, and the lack of integration of ideological and political elements in teaching. Then, the article discusses corresponding reform countermeasures in combination with national policies, which include carrying out interdisciplinary and integration for postgraduate training, building a multi-agent collaborative education mechanism, improving the hierarchical and multi-dimensional quality assurance system, and promoting the integration of professional courses and ideological and political education. Through research, its purpose is to provide reference for the high-quality development of postgraduate training with professional degree in electronic information.

Keywords: electronic information; professional degree; postgraduate training; influencing factors; reform countermeasures

电子信息技术作为新一轮科技革命和产业变革的主要驱动力,对于我国构建新的发展格局、促进中部地区的崛起、推进黄河流域的治理等国家高质量发展战略的实施具有重要引领带动和基础支撑作用。但是,我国电子信息技术专业人才储备缺口大,人才培养模式相较于产业结构调整和人才需求变化存在滞后性[1]。而随着我国逐步加快产业转型升级,必将促使高校培养更多的适合产业需求的电子信息技术专业人才。目前,我国高校正处于加速“双一流”建设、全面提高人才的培养能力、实现高等教育内涵式发展的关键阶段,以期通过建设高质量的高等教育体系建设来为我国实现中国式现代化提供坚实支撑[2-3]。因而,面向国家战略发展的新需求以及高等教育发展的新趋势,电子信息技术专业学位研究生培养质量提高的紧迫性、关键性和重要性更加凸显[4-5]。这里结合河南省高校电子信息专业学位硕士研究生培养情况和国家相关政策进行该领域硕士研究生培养的影响因素分析及改革对策探讨,旨在为高校电子信息专业学位硕士研究生培养研究提供改革思路,促进高层次应用型人才的培养。

一 河南省高校电子信息专业学位硕士研究生招生情况

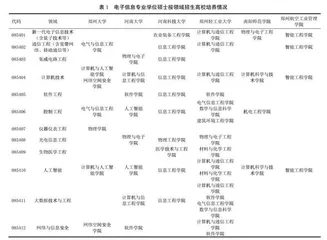

这里对河南省招收电子信息专业学位硕士研究生的高校进行调研,调研高校包括郑州大学、河南大学、河南科技大学、河南师范大学和河南理工大学等15所高校。从招生上看,针对电子信息专业学位进行领域招生的有郑州大学、河南大学、河南科技大学、郑州轻工业大学、南阳师范学院和郑州航空工业管理学院6所高校,见表1;按照电子信息专业学位类别(085400)招生的有河南理工大学、河南师范大学、河南农业大学、河南工业大学、华北水利水电大学、中原工学院、信阳师范学院、新乡医学院和河南科技学院9所高校,见表2。

二 地方高校电子信息专业学位硕士研究生培养影响因素分析

(一) 专业涉及多个学科领域,跨学科交叉培养亟待深化

电子信息与国家战略性新兴产业密切相关,属于前沿的交叉学科,电子信息专业学位硕士研究生培养必然涉及多个学科领域。2021年发布的《关于电子信息等8种专业学位类别专业领域指导性目录的说明》中,8种专业学位类别涵盖57个领域。其中,电子信息专业学位类别涉及领域最多,包括新一代电子信息技术、通信工程等12个领域(表1)。而电子信息专业学位研究生培养所需的主要支撑学科包括计算机科学与技术、软件工程、电子科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、光学工程、网络空间安全、仪器科学与技术、生物医学工程、集成电路科学与工程、智能科学与技术、遥感科学与技术、数学、物理学、统计学以及相关应用领域所需的学科。因而,在“十四五”深入推进“双一流”建设的新发展阶段,电子信息专业学位硕士研究生培养跨学科交叉融合亟待进一步深化。

(二) 培养需要多个主体共同参与,协同培养机制急需构建

电子信息专业学位培养由高校研究生院统一管理、多个不同二级培养学院执行。从表1可以看出,依据具体领域招生进行电子信息专业学位研究生培养的二级培养学院很多,比如郑州大学6个领域由4个学院培养、河南大学8个领域由4个学院培养。此外,对于同一个领域培养也存在多个学院共同进行,郑州大学的计算机技术领域,郑州轻工业大学的控制工程、人工智能、大数据技术与工程和网络与信息安全领域。从表2可以看出,依据类别招生进行培养的二级培养学院也很多,比如河南理工大学4个、河南师范大学3个、河南工业大学2个。此外,电子信息专业学位研究生培养除了有高校校内导师的指导,还需要发挥领域专家和行(企)业专家等校外导师的作用。因而,电子信息专业学位硕士研究生培养过程中各主体需要共同参与、协同培养,探索多主体协同培养模式和长效机制迫在眉睫。

(三) 管理采用静态的质量评价,质量保障体系运行不畅

现有的电子信息专业学位培养和同学科学术学位培养的质量保障体系差别不大,分层次、分阶段培养质量评价标准没有细化,质量跟踪和反馈制度还不完善,培养质量管理仍存在堵点。2020年,国务院学位委员会、教育部印发了《关于进一步严格规范学位与研究生教育质量管理的若干意见》,强调严格培养全过程监控与质量保证。此外,我们从中国知网数据库检索主题为“专业学位”及“电子信息”,自2006至2022年共检索期刊论文58篇,其中涉及培养质量保障的3篇论文,缺乏质量保障体系的动态持续改进研究。接着,针对河南省上述高校开展主题“专业学位”检索,检索结果显示自2014年以来发表电子信息领域专业学位研究中,涉及质量保障体系的论文河南科技大学有2篇,但是没有给出质量保障体系的详细实现方案,以及如何依据质量评价动态持续改进。因而,建立健全研究生教育质量保证和监督体系,已经成为提高研究生培养质量、保障研究生教育高质量发展的关键问题。

(四) 教学缺乏思想政治元素融入,专业与思政教育相脱节

思想政治工作贯穿于研究生人才培养体系建设的全过程,但是目前电子信息专业学位硕士研究生教学中存在专业教育和思政教育“两张皮”问题,学生专业学习中思政教育较为薄弱。2021年,教育部启动开展课程思政示范项目建设工作,评选出研究生教育课程思政示范课程99门,涉及电子信息领域有3门。同年,河南省教育厅在省级研究生教育质量提升工程项目中新增了课程思政示范课程,2021—2023年已评选106门课程,涉及电子信息领域有12门,分别是河南科技大学的机器学习与信号处理、大数据分析,河南大学的算法设计与分析,河南工业大学的物联网技术,郑州轻工业大学的人工智能,信阳师范学院的高级算法设计与分析等。此外,在中国知网数据库检索主题为“专业学位”及“思政”,共有137篇论文,其中涉及电子信息仅有1篇。因而,对于电子信息专业学位硕士研究生开展专业课程思政研究,无论是示范课程还是研究论文数量都相对较少,处于探索阶段。

三 地方高校电子信息专业学位硕士研究生培养对策探讨

(一) 面向国家战略需求,开展跨学科交叉融合培养

面向国家战略需求,适应产业结构转型升级新需求,跨学科交叉融合培养电子信息专业学位研究生成为必然趋势。2018年,教育部等部门制定了《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》,指出推进专业学位研究生教育改革,增强研究生的动手实践能力,培养高层次应用型专门人才;促进多主体协同、实现教育资源集成共享,构建跨学科人才培养方案,探索高层次复合型人才培养新机制。此外,强调优化完善学科专业布局,打破传统学科间壁垒,促进学科交叉融合,建设高水平前沿交叉学科,培育新的学科生长点。2020年,教育部等部门印发了《关于“双一流”建设高校促进学科融合 加快人工智能领域研究生培养的若干意见》,指出学科交叉融合急需进一步深化、人才培养导向性急需进一步加强,提出创新高层次人才培养体制和模式,并且要求面向国家需求,研究生利用多学科交叉融合技术来解决重大问题作为研究来源、科学设计基于多学科交叉融合的课程体系。因而,电子信息专业学位硕士研究生培养需要面向国家重大发展战略、行业产业转型升级、当前及未来人才重大需求,研究培养方案、课程建设、科研课题和导师团队等方面如何进行学科交叉融合,实现研究生跨学科融合实践创新能力的培养。

(二) 破除固化培养模式,构建多主体协同育人机制

当前,电子信息专业学位硕士研究生培养过程中各主体各自为政,缺乏协同培养的长效机制,探索多主体协同培养模式和长效机制迫在眉睫。2013年,教育部 人力资源社会保障部发布了《关于深入推进专业学位研究生培养模式改革的意见》,指出对校内及校外双导师制要大力推广、选择相关领域的行(企)业联合开展研究生的招生和培养。2020年,国务院学位委员会、教育部印发了《专业学位研究生教育发展方案(2020—2025)》,要求专业学位研究生导师在聘任和上岗时都应具有一定的行(企)业实践背景。同时,各培养单位针对专业学位研究生,要通过设立行(企)业导师,建立健全相应的选聘制度,构建双导师制。而对于电子信息专业学位研究生培养而言,不同高校导师考核评价制度、研究生培养过程和学位授予标准有一定的不同;相同高校不同学院制定的奖励激励制度、成果转化服务制度、联合培养实践基地、科研仪器设备也存在着差异;培养中要在校内外导师联合指导下开展科学研究。因而,推动构建导师、学院、高校和企业多元主体协同育人的新格局,促进电子信息专业学位硕士研究生多主体协同培养新机制形成,必将提升研究生解决实践复杂问题的创新能力。