基于导师制的卓越工程创新班个性化人才培养模式探索

作者: 吴应江 白金山 谢翠萍

摘 要:在推进高校创新创业改革的过程中,更有效地培养创新型拔尖人才的一项重要举措就是进行个性化人才培养。广东医科大学信息工程系以本科导师制为基础,通过选拔部分优秀学生开设卓越工程创新班,展开创新型高素质个性化人才培养的实践探索。从教学阶段安排、“三导师”队伍建设、学生学籍管理和教学体系设计等方面,提出具有医学信息学特色的个性化人才培养模式。实践表明该模式实施后学生的学风改善,参与科研比例和竞赛获奖数量提高,学生就业率高达98%,行业认可度很高,这说明基于导师制的卓越工程创新班能充分发掘学生的个性化需求,是提高大学生创新创业能力的有效模式。

关键词:导师制;创新班;创新创业;个性化培养;培养模式

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)26-0066-05

Abstract: In the process of promoting innovation and entrepreneurship reform in universities, an important measure for cultivating top-notch innovative talents more effectively is to carry out personalized talent training. In the Department of Information Engineering in Guangdong Medical University, personalized talent training with a medical informatics characteristic has been conducted through the selection of outstanding students and the establishment of an excellent engineering innovation class based on the undergraduate mentoring system. From the aspects of teaching arrangements, the construction of a three-mentor team, student academic management, and teaching system design, a personalized talent training model with medical informatics features has been proposed. Practice has shown that after the implementation of the model, students' study habits have improved, the proportion of students participating in research and winning competitions has increased, the employment rate has reached up to 98%, and the industry's recognition is very high, indicating that the excellent engineering innovation class based on the mentoring system can fully explore students' personalized needs and is an effective model for improving university students' innovation and entrepreneurship ability.

Keywords: tutorship system; innovation class; innovation and entrepreneurship; personalized training; training mode

随着我国经济和科技实力的不断提升,社会已经逐渐进入了以创新力为主要驱动力的新时代。2015年,国务院颁布了《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》,明确提出要加大创新创业实践力度,以创新人才培养机制为重点[1]。同年,国务院颁布了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,“培养拔尖创新人才”被列为五项建设任务之一[2]。这说明,备受重视的创新创业教育和专业教育的紧密融合,是持续深化创新创业教育改革的必然要求。大学生是推动创新创业的中坚力量,高校更是培养创新人才的主要载体。然而各高校之间生源差异较大,即使是同一学校的学生也有各自的不同特点。目前,国内大部分高校仍然采用传统的批量培养人才的模式,忽略了学生的多元化倾向。2019年10月,教育部颁布了《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》,其中提出“建立健全本科生学业导师制度,安排符合条件的教师指导学生学习,制订个性化培养方案和学业生涯规划”[3]。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》进一步将导师制列为创新人才培养模式的重要内容之一,指出要更加注重学生的个性差异,把每个学生的特长、潜能都挖掘出来[4]。个性化培养是发掘个人潜能、达到全面发展的有效方法。东京大学的分阶段教育教学模式、牛津大学的学校导师制等,在个性化培养方面都具有国际价值,是大学个性化培养的典范[5]。在我国,自2002年起,以北京大学等研究型大学为代表,全面推行了“本科导师制”,并取得良好的成效。导师制旨在充分发挥教师的主导作用和专业特长,针对学生的个性差异,因材施教,在教师和学生之间建立了一种“导学”关系[6],从而实现个性化培养。

广东医科大学信息工程系从1997年起开办了信息管理与信息系统(医学)专业[7],之后又相继开设了信息资源管理、数据科学与大数据技术两个专业。其中信息管理与信息系统专业先后获得广东医科大学应用型人才示范专业、广东省特色专业、广东省一流专业建设点,专业建设水平在全国领先。这三个专业涵盖医学、计算机科学和管理学等学科内容,形成了一个完整的教学体系。从2011年开始,各专业开始实施卓越工程师计划,一直坚持校企合作,与医院信息化行业密切结合,实现了产学研相结合,毕业生就业率稳定在95%以上,为社会输送了大批理论扎实、实践水平高的医学信息化专业人才。为进一步响应国家人才培养建设,贯彻创新人才培养思想,推动学生个性化发展,学校在原有的卓越工程师教育培养计划基础上,结合本科导师制,成立了广东医科大学信息工程系卓越创新班,积极服务创新驱动发展战略,持续深化高校创新创业教育的改革,逐步提高本科人才的培养质量。

信息工程系创新班以创新创业教育改革为目标,在不改变原有专业培养方案和教学计划的前提下,每年从信息工程系三个专业的大二学生中选拔一定数量的学生,按组分配给不同的导师组成创新班,与独立的“精英班”或短期“培训班”不同,该班是虚拟班级,学生原有学籍仍然保留[8-10]。在现有的专业课程基础上,利用课余时间结合导师特色和学生的兴趣专长,加强创新创业教育,从大二开始持续到大四毕业,从而实现个性化培养。

一 卓越工程创新班个性化培养方案

(一) 改进卓越计划“3+1”教学模式,提前安排校内导师

往年实施的卓越工程师计划采用的是“3+1”教学模式,即前三年在校内学习,最后一年进入企业或医院实习。在此基础上,卓越创新班的学生从大二下学期开始提前安排校内专业导师进行培养,让学生更早接触学科前沿,投入更多时间进行科研活动,更好地培养学生的协调组织能力和工程实践能力。

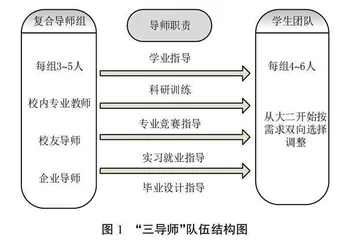

卓越创新班的学生实行校内导师、校友导师和企业导师共同指导的“三导师”负责制,全程指导学生的科研和工程项目实践。培养分为两个阶段:校内培养阶段和校外联合培养阶段。

1 校内培养阶段

大一学年,信息工程系学生首先按大类招生,统一搭建通识素养模块基础。在入学一年以后,学生可根据兴趣爱好与志愿报名,分流到不同的专业方向,比如侧重于美工基础、UI设计和前端开发的“医学信息学”方向,以及侧重于软件开发、系统架构和后端开发的“医学信息系统”方向等。专业分流的意义在于:一是通过加强通识教育,为学生提供多专业交叉综合课程,拓宽知识学习领域,增强学生的专业基础能力,通过强化基础训练培养创新意识和工程理念;二是专业分流前给予了学生充分的选择时间和空间,学生对专业的认知和规划更明晰,专业选择更有针对性,降低了高考填报志愿时的盲目性,激发了学生的自主学习能动性,促进学生就业。

大二下学期开始,对于选拔出来的创新班同学按组分配给校内导师,学生除了完成本专业培养方案的教学内容,还必须参加导师为卓越创新班开设的选修课、讲座或组会,积极参与课外科技活动和学科竞赛等,拓展学生创新思维和能动性,在科技活动中发掘自身特长和潜力,大大提高工程实践能力,充分体现个性化培养。

2 校外联合培养阶段

大四学年,卓越创新班学生开始校外联合培养阶段。我们充分考虑行业需求,将教学资源与行业资源紧密结合,实行校企联合培养,由“三导师”共同指导学生的学习与实践,全程指导课程设计、项目实训和毕业设计。培养期间,企业结合相关医院实际使用的信息系统,讲授医院的工作流程,以及信息系统从设计到实施、维护等应用情况;医院则按照教学计划安排学生到相关科室轮转学习,进一步强化前期所学知识,将学习、实习、毕业设计三个环节有机融合,提高学生分析和解决实际工程问题的能力。

(二) 多主体协同育人,建设“三导师”队伍

由教务处组织,以广东医科大学医疗信息化产业技术学院为依托,打造信息工程系卓越创新班的“三导师”队伍。该队伍由校内导师、校友导师和企业导师组成,共同参与学生的教学指导,持续深化“医工结合,校企合作”的办学模式。具体实施过程中,将根据不同身份设置选拔机制,确保导师的素质和能力。

1 “三导师”队伍遴选机制

为了确保导师的品德和学识,根据不同身份设置了相应的选拔机制:①校内导师主要从信息工程系教师中选拔,要求中级职称以上,具有较好的理论与实践水平,有较高的责任心和荣誉感,能积极参与卓越创新班的学习指导。②校友导师主要从历届校友中选拔,包括但不限于学校、医院、研究所、医疗信息化企业和IT企业等优秀校友;通过优秀校友的多方位介入,全程参与培养卓越创新班学生。③企业导师主要从参与信管专业卓越创新班的医疗企业和医院中选拔,优先考虑广东医科大学医疗信息化产业技术学院的行业专家和资深工程师,企业教师在医疗信息化建设方面要有丰富的经验和较高的教学水平。

2 “三导师”队伍培养的重点

建立完善的导师培养机制和提高导师队伍的综合素养是创新班顺利进行的关键保障。培养的重点包括:①由信息工程系学科带头人通过传、帮、带的方式组织导师团队,定期开展导师分享会和技能培训,升学进修等,以提高导师队伍的综合素养和可持续发展能力;②安排信息工程系专职教师到医疗企业和医院进行学习和进修,在实际的工程环境和先进设备技术环境中参与项目实践,并在有丰富经验的工程师的指导下,深入了解信息技术前沿知识,丰富教学内容,提高工程实践能力;③安排校友导师和企业导师到大学进修学习,提高他们在工程领域的理论知识水平,有利于和实践经验相结合;④坚持科研反哺教学,广泛开展教研和科研活动,推进医工结合,坚持融合创新,注重将计算机科学与生物学及医学交叉融汇,专业教师在医学图像处理、复杂网络、信息安全等方面进行研究工作,已逐渐形成学术团队。教师科研能力提高,对知识的把握会更准确,能不断改善和更新自身的知识结构,及时将本学科最前沿的信息渗透到教学过程中。⑤建立专职教师与兼职教师之间的产学研合作机制,促进其沟通交流,推动教学和科研的稳定发展[11]。