创新创业教育融入涉农高校机械设计制造及其自动化人才培养模式研究

作者: 万霖 车刚 张吉军 韩霞 白海超

摘 要:为适应新技术、新业态、新模式、新产业的需求,创新创业教育融入高校人才培养体系提出更高要求。该研究结合黑龙江八一农垦大学发展现状,将创新创业教育和机械工程教育相结合,围绕毕业达成度,完善人才培养方案,通过强化树人强基培养,通融并举,突出创新训练实践教学体系,实现工农结合,全方位、个性化、多元培养路径,实现时空融合、知行耦合、师生多维互动新范式,全面提升地方高等农业院校人才的专业技能和社会适应能力,满足区域应用型人才需求。

关键词:创新创业教育;融合;涉农高校;机械工程;人才培养;模式

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)26-0070-05

Abstract: With the advancement of innovation and technology, to meet the needs of new technologies, new formats, new models and new industries, the integration of innovation and entrepreneurship education into the talent training system of colleges and universities puts forward higher requirements. This study combines the development status of Heilongjiang Bayi Agricultural University, integrates innovation and entrepreneurship education into talent training and adopts a comprehensive model, improves the talent training program around the degree of graduation, highlights the innovative training practice teaching system by strengthening the cultivation of people and strong foundation, and highlights the innovative training practice teaching system, realizes the integration of industry and agriculture, all-round, personalized and diversified training paths, realizes a new paradigm of time-space integration, knowledge and action coupling, and multi-dimensional interaction between teachers and students, and comprehensively improves the professionalism of talents in local agricultural colleges skills and social adaptability to meet regional application-oriented talent needs.

Keywords: innovation and entrepreneurship education; integration; agriculture-related university; mechanical engineering; talent development; model

创新驱动发展战略是党中央提出的需要长期坚持的国家重大战略,也是事关现代化建设高质量发展的关键问题。习近平总书记强调指出“发展是第一要务,人才是第一资源,创新是第一动力”。党的二十大报告指出,“着力造就拔尖创新人才”。工程教育领跑创新[1],中国现代化离不开农业现代化,农业现代化关键在科技、在人才[2]。随着技术的创新和进步,把握发展格局对人才培养的新要求[3],将创新创业教育融入高校的人才培养体系至关重要[4]。因此,建立对接产业链、创新链的课程体系和实践创新体系,探索产、学、教、研融合[5],协同培育高素质技术劳动者和创新型人才等问题逐渐凸显,培养学生的创新能力,提高综合素质,形成创新型人才培养模式具有重要的现实意义与价值。

一 创新创业教育机制专业人才培养模式探索与实践

(一) 当前开展的相关研究

1 国内现状

创新创业改革成为新时代下教育研究的热点,徐晓君等[6]从加强专业与“双创”相互融合的理念出发,分析了影响专业教育融合创新创业教育的因素。霍仕武等[7]提出“五模块-五融合-四平台-三驱动”的专创融合体系,探索专创融合的有效路径。王利芬等[8]提出构建新工科理论课程体系与实践课程体系紧密结合的新模式,引导学生解决复杂工程问题,强化创新能力、家国情怀、社会责任感和职业素养,从而全面提高人才培养质量,为国家和区域经济发展提供创新型卓越人才。周丽娟等[9]发表了“从创新创业保障体系、教育体系、实践体系以及服务体系等四方面提出了创新创业教育融入高校人才培养体系的措施”。李永洙等[10]发表了“本科教育阶段教育教学各环节融入行业能力和职业素质培养”。然而,创新创业教育取得的效果,受技术、人才、金融、管理体制等现代要素制约。高等学校实施创新教育,特别是涉农高校,着重培养创新型、复合型、应用型人才[11]。科技创新是提升现代化农业发展力、推动农业产业化经营的重要力量[12],是涉农高校机械专业人才培养过程中的一项长期任务。

2 学校现状

黑龙江八一农垦大学(以下简称“我校”)坚持“育人为本、质量立校、崇尚学术、特色发展”的核心办学理念,不断向着特色鲜明的高水平现代农业大学目标迈进,2020年获评黑龙江省深化创新创业教育改革示范校。其机械设计制造及其自动化专业创建于1987年,校级重点专业,2020年获批省级一流专业。因此,凸显加大融入创新创业教育建设一流专业必要性,围绕“创新精神、创业意识、创新能力”培养为目标,完善人才培养方案,建立创新人才培养体制机制,全面深化人才培养模式,探索教育教学方法改革,加强专业教育与创新创业教育有机融合,积极探索产、教、学、研协同育人模式,具有重要的现实意义与价值。

先后开展了大学生实践能力、创新能力与实践的研究,提出“工农结合、提高人才培养质量”的育人理念,“因材施教、注重能力、加强实践、提高素质”有机融合的实践教学体系[13]。获批了黑龙江省教育科学规划重点课题“创新创业新时代应用型大学工科专业课堂教学模式与课程评价体系的研究”,黑龙江省教育科学规划课题——省青年专项“专业课教学过程中大学生自主学习能力和创新能力培养的研究”,企业的产学合作协同育人项目“地方农业院校机电一体化实践基地建设”。2014年与美国爱科公司签署合作协议,建立高校与企业联合培养机制,创建综合实验基地。建立“预约定向订单式人才”培养模式。通过项目研究和实践,为以提升学生创新能力为目的的人才培养体系建立提供有力保障。

(二) 建设思路

我校办学定位论证及“十四五”规划中确定:“以服务龙江全面振兴全方位振兴、服务国家农业现代化为目标,将北大荒精神融入办学育人的全过程,培养德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。”本专业需要落实“立德树人根本任务”,突出产出导向理念将创新创业教育和机械工程教育相结合,融入人才培养全过程。

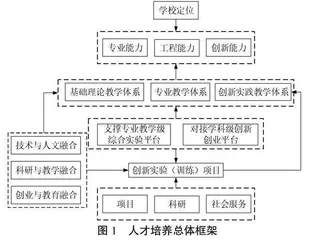

《教育部关于一流本科课程建设的实施意见》(教高〔2019〕8号)强调“优化重构教学内容与课程体系,破除课程千校一面”[14]。基于创新创业教育的本质、要求及历程,确定机械设计制造及其自动化一流专业教学改革的思路,动态调整学生的实践培养方案,加强理论基础,注重实践教学环节,增加自主选课课程,拓宽学生选课的空间,提高学生的综合素质,总体框架如图1所示。

强化树人强基培养,通融并举,突出实践模块,专业群联合的人才培养模式,多项目,团队/创新实践贯穿始终,全方位、个性化、多元培养路径,实现时空融合、知行耦合、师生多维互动新范式。以知识体系牵引专业人才培养链,贯通校企合作,通过创新创业实践课程拓宽学生的发展,全过程全产业链人才培养。

二 主要对策与举措

针对教学内容落后于科技和产业发展、教学体系陈旧僵化、实践环节薄弱、信息技术与工程教育融合滞后等问题。项目制与特色文理教育相结合,强化大基础培养,通融并举,突出实践模块的人才培养模式,围绕创新能力训练,全方位、个性化、多元培养路径,实现时空融合、知行耦合、师生多维互动新范式。

(一) 实时调整机械设计制造及其自动化专业人才培养方案

根据人才培养目标,按照学术性与行业性相结合、理论与实践教学相结合,通识教育与专业教育相互渗透,实用技术与管理知识、政策法规相结合的原则,结合市场需求和新工科建设背景下的工程人才培养要求,将创新创业教育贯穿与工程教育全过程,坚持“德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的教育方针”,引领学生树立正确的价值观,增强学习主动性和自觉性,专业人才培养方案能够实现学生知识学习,能力成长,素质养成和终身学习。同时,方案要能清晰体现人文情怀、课程体系、专业课程设置对毕业要求达成的支撑,形成基础理论教学体系、专业教学体系、创新实践教学体系。其中知识结构由通识类知识、专业基础、专业知识、专业拓展知识,既要保证传统知识传承,又要向工程能力提升转变,课程设置总体体现出知识碎片式转变为项目型集成式。教学任务在布置中充分体现知识传授型到能力培养型转变。形成课程体系拓扑图,实现创新人才培养师生多维互动的课程教学新规范。

(二) 形成“专业核心技能、综合实践能力、科技创新能力”创新训练实践教学体系

为提高学生实践创新能力,优化实践教学体系。针对教学内容落后于科技和产业发展、实践教学体系陈旧僵化、实践环节薄弱、信息技术与工程教育融合滞后等问题。项目制与特色文理教育相结合,强化大基础培养,通融并举,突出实践模块的人才培养模式,实验教学以创新人才培养为目标,在实验内容强调三个类型:实践教学类、综合专业类、科技创新类。将知识融入理论验证,加深理解,通过综合设计实现独立探索和创新实践,递进式实验教学内容。

全方位、个性化、多元培养路径,实现时空融合、知行耦合、师生多维互动新范式。人才培养质量的提高,学生工程实践能力的提升,师资队伍是关键。进一步提升师资队伍整体素质,明确教师在学生实践指导工作中的主体责任,明确实践指导工作的具体要求,结合课程教学理论学习指导,充分了解理论学习对实践能力提升的作用,激励学生学习的主动性和自觉性,协助学生理解专业的要求,专业课程设置对毕业要求达成的支撑关系,在学生能力形成的过程中发挥主力作用。强化课程群建设,努力建设多学科交叉融合,积极建设精品课程,打造“金课”,积极引进多种教学如慕课、混合式教学、翻转课堂和实践教学等线上线下相结合的教学模式为学生课业学习、能力成长和素质养成提供及时的帮助,如图2所示。

(三) 构建以创新创业为导向的产、学、研协同育人工程实践平台

以创新人才培养为目标,围绕科教融合、协同育人的理念,加强产、教、学、研协同育人工程实践平台建立。一是科教协调,将科研成果转化为教学内容,结合理论教学内容开放科学研究平台,本科生实行科研导师制,指导提升科学研究意识;二是校内协同,教务、科研、学工等多部门齐抓共管实践育人;三是充分利用“两园四院一所”七大创新试验示范基地,校企合作育人。依托省农机智能装备重点实验室、工程中心等科研平台,在满足科研需求条件下,最大限度挖掘科研设备,提高设备利用率,为掌握先进技术创造条件。发挥任课教师专业知识和实践经验,拓展多样化实验教学形式,强化专业认知和科学训练。将工程实践和生产应用引入实验,与企业合作建立校内外实践基地,学生结合创新使用和科学项目到企业及科研院所实践,拓展知识面和工程能力,平台支撑如图3所示。