英语教材中中华文化的融入与呈现研究

作者: 赵丽梅

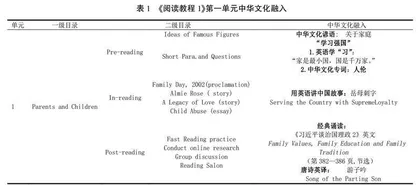

摘 要:在课程思政全面推进的背景下,教材建设在教育改革中的地位日益凸显,围绕教材立德树人的指向,该文对新时代教学目标和教材建设的内涵展开分析,首先提出英语教材中融入中华文化的必要性。之后,针对“融入什么”和“怎么融入”两个问题,对中华文化的内容和如何避免中华文化融入与英语教学“两张皮”展开讨论。最后,该文作者结合自身教学实践,详细展现如何在《阅读教程》里融入并呈现中华文化。在论述的基础上,该文提出基于使用中的教材,发挥教师主观能动性的教材设计不失为推进教材建设的重要支撑。

关键词:英语教材;中华文化;《阅读教程》;教学目标;主观能动性

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)26-0079-05

Abstract: Under the background of the comprehensive promotion of ideological and political education in the curriculum, the textbook construction in education reform is becoming increasingly important. Centering on the orientation of teaching materials to foster virtue through education, this paper analyzes the teaching objectives in the new era and the connotation of textbook construction. Firstly, it explains the necessity of integrating Chinese culture into English textbooks. Later, it discusses what Chinese culture is and how to avoid the separation of Chinese culture from English teaching. Finally, the paper shows how to integrate and present Chinese culture in the Reading to Develop Your Ideas in detail based on the author's teaching practice. On the basis of the research, this paper concludes that it is an important support for promoting the construction of teaching materials to bring teachers' subjective initiative into full play to the design of the teaching materials according to the textbooks in use.

Keywords: English teaching materials; Chinese culture; Reading to Develop Your Ideas; teaching objectives; subjective agency

曾天山教授指出:“教材是教师教学的基本依据,是学生获取知识的重要来源,集中体现国家意志的教材,其质量直接影响人才培养质量,关系国家的根本利益和长远发展”[1]。之后,杨柳博士和罗生全教授指出:“教材既是传承优秀文化的载体,也是传播先进文化的媒体,教材的深处一定是文化的精神”[2]。基于教材的文化性和育人性,供中国学生使用的教材理应具有中华文化基因,能够体现中国思想与智慧,所以,将中华文化融入英语教材正是教材建设文化与育人路向的具体化。

一 中华文化融入英语教材的必要性

(一) 教学目标的需要

21世纪,世界全球经济化的深入使各国经济、政治与文化日趋交融,随着中国经济和对外贸易的高速发展,更多的海外人士希望了解、接触并体验中国文化,中华文化正在世界范围内展现勃勃生机,为此,中国持续推进“中华文化走出去”战略。2017年,《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》(以下简称《意见》)发布,对如何实施中华优秀传统文化传承发展工程做出了具体要求,指出“推动高校开设中华优秀传统文化必修课,在哲学社会科学及相关学科专业和课程中增加中华优秀传统文化的内容”[3]。在《意见》的指导下,2020年,教育部实施《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下简称《指导纲要》),特别指出:“教育引导学生传承中华文脉,富有中国心、饱含中国情、充满中国味。[4]”《意见》和《指导纲要》共同为高校实施教学改革和创新指明了方向,找准了定位。为了全面贯彻国家的教育方针,《大学英语教学指南》(2020版)(以下简称《指南》)及时修订,指出:“学生学习和使用英语,既为了解和学习世界优秀的文化和文明,也为有效传播中华文化,提升国家文化软实力。[5]”以上在时代背景下形成的《意见》、《指导纲要》和《指南》层层递进,为中华文化融入英语教材奠定了理论基础。

(二) 教材建设内涵的需要

基于教学、为了教学并指向教学,是教材与生俱来的生命属性。具体地说,教材是课程目标、教学内容、教学计划、教学方式、教学活动等的指挥棒和风向标,是联系师生教与学的桥梁。作为教学的资源与依据,教材兼具知识性与功能性:教材内容是人类智慧的结晶,是文化传承的载体,为师生提供概念、情景、事实、观点、思想、文字、图片和练习等;教材结构是教学设计的框架,是教学活动的引领,为教师规划教学进度,为学生提供学习示范,使教与学的语言表述规范,重点难点明晰,评价标准统一。

长期以来,大部分英语教材主要从国外经典作品或新闻媒体中选材,为学生输入地道的英语和英语国家文化以达到英语教学目标。因为教材中缺乏中华文化知识及其英语表达的融入,“中国文化失语症”逐渐成为英语教学中的缺陷。从丛教授在长期从事博士生英语教学的工作中观察到:“许多有相当英文程度的中国青年学者,在与西方人交往过程中,始终显示不出来自古文化大国的学者所应具有的深厚文化素养和独立的文化人格。[6]”博士生尚且如此,其他层级的学生可想而知。面对这样的缺陷,教材应“体现国家意志”和“教材建设必须体现中国和中华民族风格”。

响应中央的号召,如何在教材内容里均衡文化配置成为英语教育界的热点话题。早在2017年,教育部修订并颁布新的《普通高中英语课程标准》,在基本原则中明确指出:“继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化,发展社会主义先进文化”[7]。可见,高中阶段已经把“文化意识”提升为英语学科的核心素养。近年来,一系列围绕“文化意识”的教材研究、编写与出版的科研项目纷纷启动。例如,2018年,教育部课程教材研究所成立并开启系列重大项目;2021年,天津市教委组织开展课程思政优秀教材的认定工作,值得一提的是,2020年起,上海外国语大学外语教材研究院连续推出年度“全国外语教材研究项目”,该项目面对全国外语教师和研究人员,汇聚各方力量,旨在共同推进我国外语教材建设与研究。在知名出版社、研究院和教育部门的带动下,教材建设逐渐达成这样的共识:“新时代的大学英语教材亟须加强中华文化呈现,兼顾母语文化和世界多元文化学习,向学生提供使用外语表达中华文化的材料和理解、分析、评价世界多元文化的空间”[8]。

二 中华文化融入英语教材的重点问题

基于中华文化融入英语教材的必要性,教材改革首先需要解决两个问题:“融入什么”“怎么融入”。第一个问题涉及对中华文化的理解,第二个问题探讨如何避免中华文化融入与英语教学“两张皮”。

(一) 对中华文化的理解

《意见》对中华优秀传统文化做出界定:核心思想理念、中华传统美德和中华人文精神。中华优秀传统文化蕴含着中华民族的生产和生活智慧,积淀着中华民族最深层的精神追求和价值取向。除了传统,中华文化还包括“党领导人民在革命、建设、改革中创造的革命文化和社会主义先进文化”[9]。其中,革命文化既包括在革命战争年代形成的井冈山精神、长征精神和延安精神等,也蕴含在和平建设时期形成的大庆精神,“两弹一星”精神,抗洪、抗震精神和载人航天精神等,它们是激励人们开拓进取、矢志不渝的强大精神支柱,是培育新的民族精神的现实需要。社会主义先进文化具体指中国人民在现今的生活方式和科技水平下形成的新型思想理念、道德标准、行为准则等的集合,是具有中国特色的社会主义新型文化。

在对“中华文化”概念内涵的正确理解下,教材改革应从多种语言材料和出版刊物中挖掘反映中国传统、革命和现实的文化,通过弘扬主旋律和正能量的英语元素,引导学生在阅读中开拓视野,学会辩证思考,同时,在英语教材中了解世情与国情,党情与民情,学会用英语传承中华文脉,用英语发出中国声音。

(二) 避免中华文化融入与英语教学“两张皮”

在英语教学中融入中华文化,要避免生硬说教,落于形式,流于表面,教和学走过场,使两者相互游离或割裂。防止“两张皮”的重点在于教师要有清晰的教学思路和教学设计,在“润物细无声”中实现知识传授和价值引领的有机融合。笔者认为,清晰的教学思路和教学设计蕴涵在教学内容的设计中,而教学内容的直接载体就是教材,因为正是“教材为师生对话、生生对话、学生与教材文本对话提供平台、话题和素材。[10]”针对教师已经熟悉或使用中的教材,中华文化的融入关键在于教师的主观能动性,教师结合课本章节、教学时间和学生的具体情况可以更灵活、更有效地处理好文化内容的输入与输出。笔者在实践中积累了一定的教学原则并切身体验到它们对于避免中华文化与英语教学脱节的效果。

1 以文化的输入为内容依托

学生在英语课堂中既要学习西方国家的思想文化,又要获得中华传统思想、革命文化和社会主义先进文化的给养。基于此,在传统教材的基础上,教师可以通过选用题材广泛的阅读材料,向学生提供广泛的、及时的中华文化英语语言和文化素材。

2 以合作性探究为学习形式

为输入的中华文化内容贴上“标签”,明确注明:自主阅读、小组讨论、小组汇报、课堂展示、背诵、默写、翻译等文化习得任务,通过合理的编排,激发学生课前、课中、课后的参与度,为教学提供多种可选任务,帮助达成师生交流、生生交流,通过协作性学习,学会合作与分享,达成知识共享,突出以学生为中心的教材设计原则。

3 以能力培养为学习目标

教材根据每单元的主题融入相应的中华文化,在中西相同主题的融会贯通中,使学生对中西文化之间的差异具有敏锐的感知力,在多样化阅读材料的输入与呈现中,使学生的阅读能力向听、说、写、译四方面内化;通过语块意识的训练,习得相关主题的大量词汇,提高从多角度看待、理解和表述问题的能力。

4 以情感熏陶为抓手

引导学生在中西方相同主题的语料阅读中,开拓视野,学会辩证思考,提高自身的思辨能力和人文素养,在阅读中明道,信道,潜心学问,关注社会,明确作为新时代英语专业大学生的社会责任和使命担当。

5 以形成性和终结性评价为评价框架

教师充分考虑过程性和终结性评估相结合的评估方式,把对中华文化英语表达的评估贯穿整个教学过程,通过多形式的检测,全面、客观地评估学生的所学所思。过程性评估可以帮助教师获得及时反馈,可以帮助学生改进学习方法、提高学习效率。在终结性评估中设计一定量的中华文化英语表达的内容则可以以评促教,以评促学,切实推进输入与输出的效果。