新工科背景下发酵工程课程立体化教学改革探讨

作者: 徐学锋 李艳丽

摘 要:随着新工科建设的推进,发酵工程作为生物工程、食品工程等相关专业的核心课程,面临着教学改革的迫切需求。该文基于新工科人才培养的理念和思维,分析发酵工程课程教学改革的现状、存在的问题,提出以新工科人才培养为导向构建适应新时代需求的立体化教学体系,并给出实践教学改革具体思路和实施策略。

关键词:新工科;发酵工程;教学改革;人才培养;立体化教学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)26-0127-04

Abstract: With the advancement of the new engineering disciplines construction, Fermentation Engineering, as a core course in majors such as bioengineering and food engineering, is facing the urgent need for teaching reform. Based on the concept and thinking of new engineering talent cultivation, this article analyzes the current situation and existing problems inteaching reform of the course of Fermentation Engineering. It proposes the construction of a three-dimensional teaching system that adapts to the needs of the new era, guided by the cultivation of new engineering talents. Additionally, it provides specific ideas and implementation strategies for practical teaching reform.

Keywords: new engineering; Fermentation Engineering; teaching reform; talent cultivation; three-dimensional teaching

2017年2月以来,为主动应对新一轮科技革命与产业变革,支撑服务创新驱动发展、“中国制造2025”等一系列国家战略,教育部提出积极推进新工科建设,先后形成了“复旦共识”“天大行动”和“北京指南”,奏响了新工科人才培养的主旋律,开拓了中国工程教育改革的新路径[1]。培养和造就一大批多样化、创新型卓越工程科技人才,为我国产业发展和国际竞争提供智力和人才支撑,既是当务之急,也是长远之策[2]。课程是高校人才培养的核心要素,课程建设的质量直接决定着人才培养的质量[3]。发酵工程作为生物工程、食品工程等相关专业的核心课程,在新工科背景下,如何进行相应的教学改革以适应新技术、新产业、新经济发展,对于新工科人才培养具有重要意义。

一 发酵工程课程教学改革的必要性

(一) 推进发酵工程课程教学改革是适应新工科人才培养的必然要求

在当今信息技术、生物技术飞速发展的大环境下,大多数高校培养的发酵工程方面的人才难以满足企业生产技术革新、产业升级及建设创新型国家的需要,主要原因有三:一是部分高校的培养定位不清晰、不明确,与经济社会发展、行业企业需求的契合度不高,导致大学培养的人才不能匹配企业的用人要求;二是人才培养体系建设不完善,课程设置与社会需求脱节,教学内容跟不上新经济、新产业的发展;三是校企合作协同育人程度偏低,大学生缺乏行业对口企业的实践经验,人才培养常常是闭门造车,从而导致企业难以找到符合需求的各级人才[4]。

相对于传统的工科人才,未来新兴产业和新经济需要的具备较强工程实践能力和创新精神,能在实践中解决实际问题,并具备持续学习和适应新技术能力的新工科人才。在新经济、新产业背景下,对传统课程进行创新改革是对传统工科专业改造升级的重要一环,是适应新工科建设的必然要求[5]。发酵工程作为生物工程、生物技术、食品工程等相关专业的专业核心课程,应根据科技、社会的发展趋势与规律,以培养高素质复合型新工科人才为导向,从本质上深化课程教学改革,优化调整课程教学目标,改革完善课程教学内容体系,创新教学方式与手段,构建立体化教学模式,以期适应新技术、新科技革命和新经济业态发展需求。

(二) 课程内容的不断发展,迫切要求推进发酵工程课程教学改革

发酵工程具有课程内容丰富、涉及领域宽、涵盖范围广、基础性强的特点,就其学科性质而言它又是一门实践性较强的学科。课程重点讲授发酵工程中的微生物原理、发酵技术原理、发酵产物的提取精制及常见发酵产品的生产等[6-7]。发酵工程的教学目标是要求学生在学习中以发酵为主线,掌握发酵的基本原理、发酵工艺控制等基本特征,从分子、细胞、个体和群体水平掌握发酵工程的基本理论和基本技能,了解微生物工程的学科前沿发展动态,关注学科研究中的热点问题,学习中注意综合运用各学科相关知识,以达到培养训练学生分析问题和解决问题能力,提高综合素质[8]。

然而,当今生物技术的发展总是最活跃、最迅猛的,同时又与其他学科相互交叉、相互渗透,各种新理论、新技术、新成果日新月异,不断涌现,使得发酵工程的教学内容必须与时俱进,不断地更新。发酵工程自身的学科特点及生物技术的发展决定了发酵工程内容庞杂、涉及面广、实践性强等特征,因此迫切要求整合优化课程教学内容,开发多元化的学习内容和学习方式来激发学生学习的动力,增强学生的创新实践能力。

(三) 构建新的教学模式是解决发酵工程教学问题、提升教学效果的有效途径

经过广大教师同行的不断摸索,现行的多种教学形式对发酵工程教学有很好的促进作用。比如,普遍使用的多媒体教学在发酵工程教学中的应用,使知识从抽象的讲述变得形象直观,充分调动学生的多个感受系统,便于学生接受;而且可以集中更多的信息量,大大提高讲课的效率。近年来,基于工程教育认证OBE理念的应用,启发式、探究式、混合式等新的教学方式与方法的推进,在一定程度上激发了学生的积极性和主动性,活跃了课堂气氛,有助于培养学生自主分析问题和解决问题的能力[9-10]。而随着教学理念和信息技术的不断提升,还有其他很多不同形式的教学方法,也为发酵工程课程教学效果的提高作出了贡献。

但以上主要是从教学方法或手段上进行改革,改革的内容比较单一,实践教学体系对人才培养的支撑不足,缺乏系统性、全面性的教学模式,所以能起到的作用是有限的。这对于培养实践能力强、创新能力强、具备国际竞争力的高素质复合型新工科人才更是远远不够的。因此,要解决传统发酵工程课程教学面临的问题,就需要按照新工科的理念和思维构建发酵工程新的教学模式。

二 发酵工程课程教学改革实践探索

(一) 改革思路

新工科建设是对科技革命和产业革命的积极回应,是深化高等工程教育改革的必然路径[11-12]。它要求高等工程教育与时俱进,培养能够适应和驾驭未来的工程科技人才。它不仅是时间上的概念,而是一种形势之新、需求之新,强调理念与行动的创新。

新工科强调立德树人为引领,所倡导的理念主要有以下几个方面:一是强调开放、包容,要求工程教育摆脱传统工科的羁绊,与其他学科进行交叉融合,通过整合不同学科的知识与方法,以提升解决实际问题的能力,培养跨学科、复合型人才;二是强调创新型、综合化的工程教育理念,强调知识、能力和素质的综合,人文科学与自然科学的综合,专业教育与通识教育的综合;三是强调全周期工程教育理念,即按照产品研发到产品运行的生命周期为载体,让学生以主动的、实践的、课程之间有机联系的方式学习工程[13];四是坚持并落实“学生中心、成果导向、持续改进”等工程教育专业认证理念。

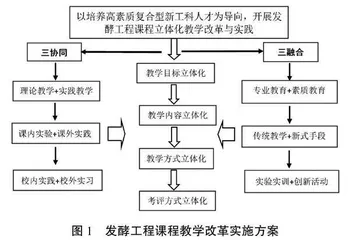

从当前新工科人才培养和课程教学面临的问题来看,推进发酵工程课程教学改革极为迫切。要树立新工科人才培养的理念,从本质上深化发酵工程课程教学改革,优化调整课程教学目标,梳理完善课程教学内容,创新教学方式与手段,构建立体化教学模式(图1)。具体包括:一是教学目标的立体化。按照新工科人才培养的目标要求,结合发酵工程课程的学科特点,确定多层次的具体的教学目标,细化学生所应具有的知识、能力和素质要求。知识要求是指具备扎实的发酵工程相关学科知识;能力要求是指实践能力、创新能力、解决相关复杂工程问题的能力等;素质要求包括职业伦理道德、社会责任感等。二是教学内容的立体化。全面梳理相关知识点,重新整合以“发酵”为中心,上下游贯通,软(生物)硬(设备)兼备,并引入最新的发酵工程技术和产业应用案例,如微生物发酵、酶工程、代谢工程等,建立理论与实践相结合的立体化的教学内容体系。要提供多元化的学习内容和学习方式,积极开发和组织实验、实践和网络教学活动,使课程教学体系形成合理的立体结构。具体包括应用最新的模拟视频进行发酵及设备的直观教学;设计综合性实验,使之有效贯彻理论课程的相关内容,促进理论与实践的融会贯通;配合创新课题和毕业论文,在课题研究中锻炼综合分析能力;增加工厂实习环节,增强学生对发酵过程的感性认识等。三是教学方法和手段的立体化。为了促进学生主动学习,提高学生的参与度和学习兴趣,教学中除了充分利用多媒体还将采用项目驱动教学,引入讨论式、研究性、基于案例教学和基于问题教学等教学方法,采用线上-线下等授课方式,在课内-课外、校内-校外进行教学,使教学的时间和空间更加丰富。四是教学考评模式的立体化。采取多样的评价方式和手段,不一味追求标准答案,注重教学过程的评价,从理论知识、实操能力、分析解决实际问题的能力等多方面综合考察,全方位地评价学生能力的提升情况。

(二) 具体实施情况

以笔者所在的华南农业大学食品学院为例,结合现有发酵工程课程实际教学情况,基于新时代和发酵工程人才核心素养和能力[14],按照上述改革思路在2023年春、秋两个学期对发酵工程课程教学进行了实践探索。主要采取了以下举措。

1)结合产业发展需求和课程教学实际,根据发酵工程学科特点,树立以培养新工科发酵人才为导向的教学目标,细化明确课程具体目标和要求。课程目标在知识层面要求学生深化对发酵流程相关环节多个知识点之间联系的理解,做到融会贯通;在能力层面更强调能利用发散性思维将实验室的操作技能类推到生产实践,能举一反三地分析问题、解决问题;在素质层面则更注重开拓学生的眼界,紧跟行业的新技术、新产品、新趋势,带着发展的眼光融入行业发展。

2)梳理整合相关知识点,根据课程建设目标重新规划课程多层次立体化的教学体系,更加注重前沿知识和实践创新性,合理分配理论和实践学时,优化更新课程人才培养大纲,重新编写教案,制作课件。

3)制订科学、合理、全面的教学计划,适时进行课堂教学策略设计,适当引入探究式、研究性、基于案例教学等多种方式,构建立体的、多向的、互动的教学方法手段。

4)开展校内外、课内外等多种形式的实践教学:①调整实验课教学安排,适当减少验证性、演示性实验,增加综合性、设计性实验,比如将目标微生物的分离鉴定与小型通风发酵罐的应用相结合,由学生自主分离目标菌(一定范围内),利用小型发酵罐进行规模化的细胞增殖,综合考察pH、搅拌速度、溶氧、还原糖的消耗和气泡消除等相关环境条件因素,测定或计算细胞得率系数,产物得率系数等,系统地进行发酵过程全流程的实践,使学生可以通过实验实践对课程知识内容融会贯通,引导学生以提升学习探究的主动性,提高综合分析能力和创新能力。②依托省级大学生校外实践基地——广东省九江酒厂,开展校企实习实训,邀请企业导师来学校开展讲座,双方共同制定实践教学方案,实现协同育人;③鼓励支持学生参加科技创新、学科竞赛、课题研究等活动,增强学生的创新实践能力。