工业4.0背景下电子信息类专业人才培养模式思考

作者: 骆忠强 熊兴中

摘 要:工业革命的发展与高等教育的人才培养有着互促互进、互动互融、调适调整的深层次关系。在现今工业4.0浪潮发展背景下,电子信息类专业人才培养如何适应未来新产业、新经济发展是当下一个非常值得思考的重要问题。该文分析当前电子信息类专业人才培养存在的较为突出的问题,结合工业4.0时代背景人才需求,对电子信息类专业人才的培养模式进行思考与探索。

关键词:工业4.0;电子信息;人才培养模式;产业变革;人才需求

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)27-0167-04

Abstract: There is a deep relationship between the development of industrial revolution and the cultivation of talents in higher education, which is mutual promotion, mutual integration and adjustment. Under the background of the current industry 4.0 wave, how to adapt the training of electronic information professionals to the development of new industries and new economy in the future is an important issue worth thinking about. This paper analyzes the current outstanding problems in the training of electronic information professionals, combines with the needs of talents in the background of industry 4.0 era, and thinks and explores the training mode of electronic information professionals.

Keywords: Industry 4.0; electronic information; talent cultivation mode; industrial transformation; need of talent

人类社会继蒸汽时代、电气时代、信息革命之后,将发展以信息系统为基础,以生产高度智能化、数字化、网络化为标志的第四次工业革命,简称为工业4.0。人们根据工业发展的不同阶段,将工业时代划分为四个时代,具体包括蒸汽机时代的工业1.0,电气化时代的工业2.0,信息化时代的工业3.0,智能化时代的工业4.0[1]。工业4.0最初是由德国提出的概念,美国也有相应的“工业互联网”,我国称为“中国制造2025”,这三个概念的本质内容是等效的,都是以智能制造为核心,即“互联网+”制造。工业4.0具有互联、数据、集成、创新和转型五大特征,其九大技术支柱包括工业物联网、人工智能、云计算、虚拟现实、工业大数据、工业机器人、3D打印、知识工作自动化和工业网络安全[1]。

伴随着工业4.0技术发展影响下的科技革新和产业革命,现今的社会正在进入新经济时代,对产业发展、高等工程教育人才培养提出了新的要求。为了适应新的经济时代,我国的《中国制造2025》提出了产业转型升级和创新驱动发展战略目标,为此高等教育人才培养也要更新观念、主动寻求变革、创新培养模式,以培养适应工业4.0时代的创新人才,肩负起工业4.0时代背景赋予当前高等教育的责任使命。因此在此方面研究和探索得到了众多学者们的广泛关注。

围绕工业4.0背景与高等教育人才培养模式的思考,文献[2]提出人才培养模式要加强基础化、综合化、实践化和个性化的培养,依托于通识教育基础上的开放专业教育。文献[3]探索了自动化新工科在工业4.0背景下的专业建设及教改,指出了人才培养中存在的突出问题,给出了跨学科融合模式、强化学生工程实践等方面的改革思考。以工业4.0特征为出发点,文献[4]针对高等教育人才培养目标、培养模式优化需求,分析了人才培养模式新型内容,建构与完善了相关的高等教育人才培养体系。文献[5]提出了应用型本科教育人才培养模式的创新路径,提倡学科之间的交叉与融合,理论基础知识融入互联网技术、人工智能技术、现代通信技术,培养学生的创新和团队协作能力,并鼓励构建线上线下相结合的混合教学模式。尽管以上的文献给出了相关的人才培养模式思考,但是还没有考虑结合电子信息类专业的问题来探索,因此,本文将重点关注此方面的人才培养思考与探索。

电子信息类专业是信息时代重要的高等教育工程人才培养和信息产业技术支持的保障,在工业4.0背景下,未来对电子信息类专业人才的要求不断提高,但现今面临的形势是电子信息类专业毕业生就业不理想,而企业面临招聘合适人才难的问题,培养的人才与社会发展、企业需求的人才有些失衡。因此,电子信息类专业如何培养适应未来新产业、新经济发展的工程科技人才,促进中国科技强国的发展愿景,是一个值得深入研究的问题。基于目前的人才培养形势和工业4.0智能化时代背景发展人才需求,本文将分析当前电子信息类专业人才培养形势与面临的突出问题,并提出在工业4.0背景下有关电子信息类专业人才培养模式的思考与探索,以求实现电子信息类专业人才与社会发展需求的人才更好匹配,跟上新发展形势的人才需求步伐。

一 工业4.0背景下的人才需求分析

进入新经济发展时期以来,工业4.0背景下的技术革命和产业革新横跨多个领域,以及多个学科和多方面技术的融合方向,核心是智能制造,广泛渗透信息技术、新材料技术、生物技术和新能源技术等,人工智能和数字化链接正在影响社会结构,影响科技人才和科技创新的需求,因此工业4.0背景下对科技人才的专业素质有了新的要求。针对工业4.0背景下的人才进行相关的需求分析,有助于了解新经济发展现状的人才需求,促进完善人才培养的模式[6-8]。

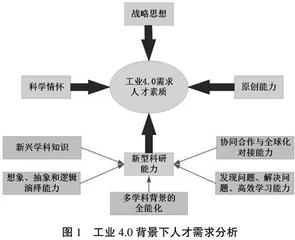

为适应新经济发展形势,具备科学情怀、战略思想、原创能力和新型科研能力是工业4.0所需人才需要培养的素质,如图1所示。而新兴学科知识,想象、抽象和逻辑演绎能力,多学科背景的全能化协同合作与全球化对接能力,以及高效学习、发现问题、解决问题的能力成为了新型科研能力的主要特征。结合图1中的需求素质,下面给出概要的说明。

(一) 有科学情怀的科技人才

科技人才培养中要重视思想价值观和人生追求的培养,不仅要培养拥有敬业精神、奉献精神的人才,而且要培养执着对真善美追求的人才。培养具有肩负起中华民族伟大复兴使命的人才,不仅有着对人文关怀的追求,同时有对研究科学技术难题的追求,有崇高的使命感和价值感。

(二) 有战略思想的科技人才

在工业革命技术发展中,我国虽然取得了不错的科技创新成果,科研水平也在不断提高,但是与某些科技创新国家相比,还有一定的差距。我们目前的创新多属于“增量创新”,即是在已有的研究上再进行创新,而真正的原始创新、开创性创新较少。在工业4.0新的发展趋势下,需要培养具有战略思想的人才专注突破基础性研究,在人类进步和民族复兴的进程中,深刻理解科技与社会发展的关系,在人类发展需求和社会变革需求中定位新的科学问题,开辟新的技术和方向,是影响我国在未来科技强国方面的重要内容。

(三) 有原创能力的科技人才

在面临重大科学问题的基础研究时,需要具有原始创新能力,以及超强的想象力,具备感知抽象与猜想,预测新事物,创造新事物的能力。原创能力依赖于个体的兴趣、爱好、试错和探索基础上形式一个模糊的灵感。原创能力的人才培养是未来的一个重要内容。

(四) 适应科技创新趋势的科研人才

未来的科技发展形式较为综合化,交叉领域的融合较为突出,例如信息技术、能源技术、宇宙演化和生命起源等之间的相互融合。由于学科交叉融合的背景,关联性发展在科研人才的培养中变得越来越重要。新发展的人才需要具备高效学习、发现问题、解决问题的能力,较强的协同合作与全球化对接能力,以及跨文化语言的交流能力。

二 电子信息类人才培养形势与面临的主要问题

就现今的新经济发展形势,当前的电子信息类教育体系仅仅按照专业需求培养人才是很难满足技术与科技发展较快的人才需求。因为知识需求与职业素养在发生着不断的变化,把专业人才培养与职业岗位对应,没有用发展的眼光看待事情,如同刻舟求剑;产业的要求是多元化的,比如手机设计产业的发展不仅需要通信工程、集成电路等知识,而且还需要人文艺术方面的知识。由此现今的培养模式中普遍存在的较为突出的问题如下。

(一) 培养模式单一化

现有的电子信息类专业人才培养模式中,以专业内的工程教育为主要侧重点,较为关注某些工作职业岗位与专业教育培养的人才对应,人才培养方案中课程设置以专业方向的课程为主。虽然培养方案课程设置上,一般选取一些来自不同学科、不同专业的其他课程,形成专业融合、学科交叉的教学课程设计,然而在教学内容上,课程内容关联性小,各门课程仍然具有独立性。在此类培养方案制定过程中,既缺乏教学过程整合,又缺乏教学内容融合,仍然沿用固有的思维模式和解决措施,单独对待各个问题,整体思维和全域视觉缺乏。

(二) 实践环节分散,综合性不强

在教学内容上,目前的电子信息类专业人才培养体系过于追求课程体系的完整性、系统性,易忽略课程设置的多样性、丰富性,未能将跨领域、跨学科知识整合、关联;在教学方式上,采用传统的教学方式,没有给予学生更多的讨论学习、发现问题、思维碰撞、应用实践和感悟提升的机会,难以产生思维的顿悟、灵感或火花,学生创新实践能力无法培养。在陈旧、单一的学科知识里,教师采用传统的教育方式,创新能力培养面临缺乏行之有效的课程体系、教学模式、教育实践和实现路径。

(三) 人才培养评价模式单一

目前的人才培养评价分为理论课程和实践课程的考核评价,理论课以通过课程的考试或考查,获取相应的课程学分和绩点评价学生的学习,偏重于学习结果的评价,而实践课以实验项目的验收和实验报告的写作为考核评价,两者对学习过程的评价都较为缺乏,而且最终的考试或考查或实验报告的写作的评价本质上是侧重于知识掌握程度的评价,与学生能力的评价还是存在一定的差距。随着工程认证教育的发展,人才培养评价的方式在逐步改进,正在发展以学生为中心、面向产出的评价体系,但是实施开展中仍然存在不少的问题,值得思考与探索。

(四) 教与学的平衡问题

课程教学中,基本都是线下教师讲解教学或线上看视频学习+线下讲解的混合式教学,而伴随着线上教学课程模式的兴起,少量的课程是线上教学,但是成熟度和成效性并不佳,不管是哪种教学模式,学生的参与度都是一个难题,教师讲解得再精彩,但是如果学生的自主参与意识差,学习效果也难以保证。且教学中基本都依赖于多媒体课件的展示,存在教师工作核心在于课件制作,忽视了课上的推演和演算的环节,学生难以搞懂的现象。教与学的平衡度是一个值得思考的重要问题。

(五) 创新创业培养薄弱

新经济形态的快速变化造成了新的电子信息产业的发展,而新的产业发展主要依靠创新创业型人才。但是,现今的电子信息类专业人才培养模式中,是对既定的专业课知识讲授和相关的实践课程进行训练,而对创新创业型方面的知识讲授和技能培训都较为薄弱。学生对此方面的参与也不乐观,还是将观念固化在专业知识考试通过的层面,对实际能力提升的项目训练意识淡薄。