认识论视域下高校计量经济学课程思政优化探究

作者: 赵茜宇

摘 要:加强课程思政建设一直是高校专业课程建设的难点。计量经济学作为经济与管理学科的核心方法类课程,加强思政建设对引导学生关注国家高质量发展过程中的现实问题具有重要意义。然而,由于课程内容体系本身的特性,计量经济学课程思政优化在价值塑造、知识传授和能力培养三个维度上仍存在一系列的难点。基于马克思主义认识论,从计量经济学本质上是一门方法论课程的视角,分别从价值塑造的框架体系重构、知识传授的教学相长、能力培养的多元化提升深入探究课程思政的优化路径,为方法论课程如何推动思政教学在价值塑造、知识传授和能力培养三个维度的有机融合提供参考。

关键词:认识论;计量经济学;课程思政;框架体系;优化路径

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)28-0184-05

Abstract: Strengthening the ideological and political education has always been difficult for theconstructionof major courses. With Econometrics being the core course of economics and management majors in colleges and universities,strengthening its ideological and political education is of great significance in guiding studentsto pay attention to practical problems in the process of high-quality development of the country. However, there are still a lot of problems which could be clarified into three dimensions in value shaping, knowledge imparting, and ability training in the ideological and political education of this course. From the perspective that econometrics is essentially a methodological course, the optimization paths of reconstructing the frame system in value shaping, coordinating teaching and learning in knowledge imparting, and diversifying practicing skills in ability training are analyzed based on the perspective of epistemology. Our study can provide references for how methodological courses can promote the organic integration of ideological and political teaching in the three dimensions of value shaping, knowledge imparting, and capacity building.

Keywords: Epistemology; Econometrics; curriculum ideology and politics; framework system; the optimized path

挖掘课程思政元素,建设“大思政课”,发挥课程思政与思政课程的同向同行作用,是当前专业课程建设需重点关注的内容[1]。在数据成为第五大生产要素的背景下,计量经济学作为经济与管理学科的核心方法类课程,为学生理论联系实际,利用多元数据开展实证研究,观察、分析和解释现实社会经济问题,评估各项制度改革措施和政策效应,坚定其在中国特色社会主义道路方向、理论体系、制度内容和文化内涵方面的自信提供了路径[2]。计量经济学不仅是经济与管理学科的核心方法类课程,也是各高校人文社会科学的基础课程[3]。因此,优化计量经济学课程思政,对高校全面落实专业课程“立德树人”根本任务具有重要而深远的意义。

一 认识论视域下计量经济学课程思政优化的必要性

在世界百年未有之大变局下,国际国内各种复杂因素交织、叠加和演化,以此为研究对象的经济及管理相关专业的研究范式也正经历着一场深刻的“实证革命”。以数据为基础,研究经济社会现象,检验经济理论是否正确,判断政策效应是否存在偏差,最重要是对不同因素或变量间因果关系的推断,尤其是在中国特色社会主义市场经济体制处于一个不断发展变化的历史背景下,更应注重对学生开展实证性研究的科学性与规范性进行价值观的引领,以掌握既符合科学研究范式又适合中国情景的分析方法。结合经济与管理学科的课程特点和育人目标对计量经济学课程思政进行针对性优化,是培育学生在开展实证研究过程中的价值观和科学判断力的必要性工作。

此外,作为经济与管理学科的基础方法类课程,计量经济学课程由于内容偏数理推导和经济理论检验,课程体系相对其他专业课程较庞杂,课程思政优化亦具有更大难度。计量经济学旨在基于数理模型识别变量之间的因果关系,在思政内容的选择上应注重历史性和时代性的统一。因此,有必要从马克思主义认识论的视域,以及本质上进行全面系统的思考,从而对教学体系进行全方位改造和创新,以建立一个统一的课程思政框架体系。认识论是马克思基本原理的重要组成部分,是辩证唯物主义认识论,强调世界是可知的,要理论联系实际,透过现象看本质,这与计量经济学的内容体系具有本质上的一致性[4]。此外,通过学习计量经济学,也可以反过来加深学生对马克思主义认识论基本原理的理解、把握和运用,引导学生体会马克思主义认识论基本原理的精髓之处,实现专业课程和思政课程的良性互动。

二 认识论视域下计量经济学课程思政优化的难点

计量经济学课程思政优化在实践中仍存在内容分散、思路不清等问题。这些问题一方面反映了思政教学对课程内容体系的本质特征认识不足,另一方面则反映了对思政建设的难点分析不够深入。相关研究主要是围绕思政案例筛选、教学模式和教学实践创新进行讨论,总体上尚缺乏对思政融合难点的系统性分析和对课程特征的理论思考[5-8]。2020年教育部发布的《高等教育学校课程思政建设指导纲要》中明确指出课程思政要“落实立德树人根本任务,必须将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体”。对于计量经济学课程,在深度挖掘课程的思想价值和精神内涵,并将其融入到课程的知识传授和学生的能力培养方面,主要存在以下难点。

(一) 价值塑造维度:缺乏一个统一的课程思政框架体系

价值塑造是计量经济学课程思政的核心。随着不同层次课程思政改革的逐步推进,计量经济学课程思政改革也取得了较大的进展,并逐渐纳入到新文科建设的框架体系中。但就价值塑造而言,目前的计量经济学课程思政建设尚未建立一个统一的框架体系。将课程思政纳入计量经济学课程内容体系中,或许可以采取不同的教学思路、案例分析、教学方式和方法,但有必要在一个统一的框架体系内。否则,为推动课程思政而进行的探索和尝试难以全面化和系统化。同时,碎片化的课程思政教学内容在立德树人的成效方面也必然大打折扣。因此,进一步推动计量经济学课程思政改革,强化价值塑造效果,增强立德树人成效,非常有必要结合计量经济学课程内容体系的特点,围绕价值塑造的目标,建立起统一的计量经济学课程思政框架体系。然而,构建统一的计量经济学课程思政框架体系旨在将理性的课程内容体系与感性的德育价值体系相结合,由于计量经济学课程内容体系的庞杂性、不同内容的交叉关联性,如何在厘清课程内容体系本身的基础上,围绕价值塑造的目标要求和内容重点,构建统一的课程思政框架体系事实上是一个难点。这也是目前计量经济学课程思政改革尚未形成统一框架体系的根本原因。

(二) 知识传授维度:难以实现课程思政“教”与“学”的同频共振

知识传授是计量经济学课程教学的根本目标,也是实施课程思政的载体。从“教”的层面,一般而言,计量经济学授课老师或许均接受过系统全面的计量经济学专业知识学习和训练,但基本上均未接受过系统全面的课堂思政教学学习和训练。虽然教育部、学校和院系围绕课程思政改革开展过不同类型的培训,但计量经济学授课老师是否参与多数情况下主要取决于个体意愿,在授课过程中是否引入课程思政及相应教学成效也缺乏考核反馈机制,这一方面使得计量经济学课程思政教学具有一定程度的随机性,另一方面也使得有效的课程思政教学具有较高程度的困难性。即使授课老师有意识地在知识传授过程中融入思政内容,也多数情况下根据个体的判断和经验,难以系统、全面地进行。

从“学”的层面,由于计量经济学模型、研究工具和方法随着学科的演变而不断变化和深化,尤其是统计推断和假设检验方法的发展以及计量分析软件的更新变化,计量经济学课程内容体系本身的学习对学生而言已经具有一定的挑战性,可能难以在学习知识之余关注和思考知识本身蕴含的思政内涵。部分学生的思维很可能被拘囿于固有的案例中,难以主动识别社会经济的新情况,难以深入挖掘计量经济模型和数据蕴含的社会经济发展新规律。此外,学生更熟悉自己在研究过程中需要用到的模型和方法,而对课程内容体系的深入理解存在碎片化问题,难以关注到老师在课堂讲授中的思政教学引导,从而难以从整体上把握中国特色社会主义经济发展的客观规律,科学评估中国实施的一系列制度和政策改革的效应,也难以实现课程思政“教”与“学”的同频共振。

(三) 能力培养维度:难以提升理论联系实际的分析能力

能力培养是计量经济学价值塑造和知识传授的最终目标。目前,计量经济学课程思政在提升学生理论联系实际的分析能力方面主要存在三个难点。首先,课程学习需要建立在一定的基础之上,即需要在修完经济学、数理统计先导课程的基础上进行学习,但现实情况是学生对先导课程涉及的经济理论掌握的普遍不够深入,数理统计基础不扎实,鲜有学生将经济理论与数理统计结合起来学习,理性认识的积累不够。其次,难以运用经济学的思维方式,从社会经济现象中提炼出现实问题,从而在选取解释变量和被解释变量,构建合适的计量模型进行估计与检验,识别和分析因果关系方面存在一定的困难,未能实现从理性认识到实践的飞跃。最后,课程的评价考核体系未能有效体现学生将计量经济学的建模逻辑应用于实际经济问题的能力,多数课程仍采取考试的形式考察学生对模型的理解和掌握情况,而这些学生往往可以通过硬背的方式来应对。而实际上,多数学生运用经济理论分析实际问题的能力较弱,不能有效结合课程理论知识分析实际问题。

三 认识论视域下计量经济学课程思政优化的路径

针对计量经济学课程思政建设存在的难点,需要从课程本质上加以认识才能明晰课程优化的关键所在。计量经济学从本质上而言是一门方法论科学,是以数据为基础,以经济理论为指导,定量研究变量之间因果关系的科学。从计量经济学课程这一本质而言,以马克思主义认识论为基础,优化计量经济学课程思政建设的重点,在于立足计量经济学课程内容体系的特点和蕴含的价值理念,按照认识论基本原理的脉络,以思政“触点”的形式系统地融入到全过程的教学中。具体而言,可采取以下路径进行优化。

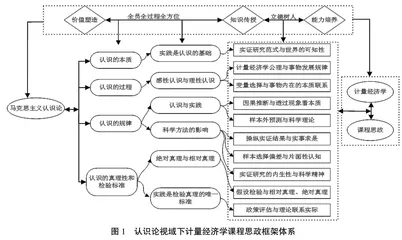

(一) 价值塑造维度:课程思政和课程体系的融合重构

以计量经济学的课程内容体系特点为基础,融合基于马克思主义认识论的课程思政框架体系,推动课程思政与课程体系的重构,切实提升思政育人成效。课程思政和课程体系融合的关键,首先是在认识论视域下形成统一的课程思政框架体系下,解构课程内容体系,以思政“触点”的形式挖掘课程内容体系与课程思政的结合点,实现由“点”到“面”的联结和扩展,进而实现课程思政对课程内容体系全方位的覆盖。具体而言,以认识的本质、过程、规律、真理性和检验标准为基础,链接计量经济学课程内容核心知识点,从而系统建立起课程思政框架体系,如图1所示。其中,课程思政“触点”的挖掘,要结合具体知识点的特点,围绕职业素养培育和价值观塑造对内容进行拔高和升华。例如,一般情况下,为了保证参数估计量具有良好的统计性质,围绕经典线性回归模型的零均值、同方差等假设,计量经济学对数据分布特征和模型选择标准都设置了非常严格的条件,以使回归参数估计的结果在经典假设框架下进行估计和检验。然而,当经典线性回归模型假设不能满足的时候,就需要放松假设条件以进一步拓展到特殊的模型。这个从一般经典线性回归模型拓展到不同模型的过程,体现了认识论中从特殊到一般、从简单到复杂的思政内涵[9]。相应地,挖掘思政“触点”时,要在深入解构经典线性模型内容涉及的知识点,分析这些知识点特点的基础上,识别思政内容和知识点的“触点”,挖掘所蕴含的思政元素。