贺信精神引领下微纳加工技术课课程思政教学改革与实践

作者: 王晨曦 刘威 张威 原小慧 闫寒 田艳红

摘 要:微纳加工技术课程的教学内容与我国当前所面临的高端芯片制造“卡脖子”技术密切相连。2020年以来该课程将习近平总书记贺信精神融入课程思政教学设计,通过寓德于教、寓哲于教、寓念于教和寓新于教的“四位一体”方式,引导学生树立坚定理想信念,厚植爱国主义情怀,提升品德修养,激发远大志向。该文列举多个典型案例,经过教学改革基本实现知识传授、价值引领和情怀根植三方面的有机统一,期待该教学设计及经验分享为全国各高校电子封装专业的课程思政教学改革提供借鉴。

关键词:贺信精神;课程思政;微纳加工;芯片制造;教学改革

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)30-0061-04

Abstract: The teaching content of the course Micro- and Nanofabrication Technologies is closely related to the "bottleneck" technology of high-end chip manufacturing currently facing China. Since year 2000, this course integrated the congratulatory letter gist of General Secretary Xi Jinping into the teaching design of curriculum ideology and politics. This paper will guide students to establish firm ideals and beliefs, deepen patriotism, enhance moral cultivation and inspire lofty aspirations through the "quaternity" approach of combining virtue in teaching, philosophy in teaching, thinking in teaching and new in teaching. This paper lists a number of typical cases, and basically realizes the organic unity of knowledge imparting, value guiding and feelings rooted through the teaching reform. The study hopes that the teaching design and experience sharing will provide references for the ideological and political teaching reform of electronic packaging majors in universities across the country.

Keywords: congratulatory letter gist; curriculum ideology and politics; Micro- and Nanofabrication; chip manufacturing; teaching reform

基金项目:黑龙江省高等教育教学改革研究项目“电子封装专业核心课程教学改革与创新教育融合探索”(SJGY20200198)

第一作者简介:王晨曦(1980-),男,汉族,黑龙江伊春人,博士,教授,博士研究生导师。研究方向为微纳连接与电子封装。

2020年习近平总书记致信祝贺哈尔滨工业大学(以下简称“哈工大”)建校一百周年,寄语:希望哈尔滨工业大学在新的起点上,坚持社会主义办学方向,紧扣立德树人根本任务,在教书育人、科研攻关等工作中,不断改革创新、奋发作为、追求卓越[1]。习近平总书记的贺信精神为各学科的课程思政建设指明了方向。哈尔滨工业大学电子封装技术专业成立于2007年,是全国首批设立该专业的两所高校之一,该专业的课程体系建设围绕芯片制造技术。芯片是电子产品的心脏,被视为我国当前正面临的“卡脖子”难题之一[2]。微纳加工技术课程是电子封装技术专业重要的专业必修课,该课程内容与芯片制造密切相连,主要讲授各种微纳米尺度加工方法,每项加工技术从诞生到成熟,其背后均有不同的研发历程并蕴含着马克思主义哲学思想。在新时代新形势下,我国科学家在半导体制造、精密机械和航空航天等领域上取得了巨大成绩,需要将这些拥有丰富哲学内涵和科学家精神的内容“如春在花,如盐化水”地融入到各种加工方法的讲授中。

微纳加工技术课程紧贴国家重大需求,亟待通过课程思政建设引导学生将所学知识转化为内在精神动力。讲授过程中有必要将国家需求和人生规划相结合,有力提升学生在学习过程中的获得感,增强学生报效祖国、服务社会的担当意识和家国情怀。因此,该课程思政建设秉承哈工大“规格严格、功夫到家”的校训,弘扬哈工大人“扎根东北、爱国奉献、艰苦奋斗、淡泊名利”的“八百壮士”精神[3],目标为培养投身于集成电路制造与封装行业,理论基础扎实、富有创新实践能力的社会主义建设者和接班人。

一 课程思政教学设计思路

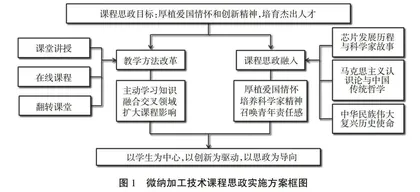

微纳加工技术知识本身就为课程思政的开展提供了丰富的素材。课程团队将课程思政元素潜移默化融入微纳加工技术课程知识点中(图1)。例如,通过讲解深紫外曝光技术的局限,引出发展下一代极紫外曝光技术的必要性,再讲解我国为突破国外的技术封锁,发展极紫外曝光技术中所面临的三大难点:极紫外光源、光学系统和光学掩模。通过让学生了解光刻机“卡脖子”的难题,激发学生的学习兴趣和家国情怀。以“两弹一星”元勋孙家栋[4]、“以国家需求为己任”俞大光院士等为典型代表,牢固树立学生“科学报国、科技强国”的理想信念。建设课程思政资源案例库,创新课程教学模式,实现全员、全程、全方位的“三全育人”,使矢志不渝的“爱国心”、百折不挠的“强国梦”、坚定不移的“报国魂”扎根每个学生心中。

(一) 坚定理想信念,厚植爱国主义情怀

在课程学习过程中让学生深深体会我国在半导体制造与封装领域的技术瓶颈,在高端电子元器件方面对进口的依赖,因此,在教学过程中不仅向学生们传授领域的基础知识,还常常结合国际形势和领域前沿,讲授哈尔滨工业大学材料领域奠基人,如雷廷权院士、赵连城院士等[5]爱国奉献、筚路蓝缕、刻苦创新的事迹和家国情怀,同时结合领域发展历程,讲述集成电路发明、芯片制造、封装设计方面的发明与创造、创新与发展。中国科学院与中国工程院院士、2018年度国家最高科学技术奖获得者哈尔滨工业大学刘永坦教授在一次采访中提到:“不服输,要创新,绝不向外面的封锁低头,做出对国家有意义的成果”,经历过颠沛流离、生于国家蒙难的时代,民何以安?刘永坦老先生的话值得我们用一生的时间去践行,尤其当今中美贸易战和科技战的大背景下,更要引导青年学生坚定信念、树立理想、刻苦攻关、自力更生、共克时艰,攻克半导体制造和封装领域的“卡脖子”难题,激发学生的使命感和责任感,为中华民族伟大复兴肩负起时代重任。

(二) 增强综合素质教育,提升品德修养

道德是一个国家和民族的精神脊梁,品行是每个人的立身之本。“十年树木,百年育人”[6],教学团队注重对学生综合素质的培养,在日常教学工作中教师遵循教书育人规律和学生成长规律,关注学生的成长动态,以身作则,为人师表,亦师亦友,教学相长。在课程讲授过程中,教师结合专业基础理论,穿插中国古典文化,比如在讲述分子自组装纳米加工技术时,用荷花“出淤泥而不染”举例,鼓励学生理解潜心坚守和涉猎广博知识的重要性,培养学生终身学习的能力。在课程学习中遇到难题情绪低落时,鼓励学生阅读《初心的力量——哈工大“八百壮士”事迹选编》,让学生们设身处地想想这支比他们大不了几岁(平均年龄27.5岁)的青年教师队伍主动扎根边疆、艰苦创业,主动适应国家发展需要的家国情怀和想国家之所想、急国家之所急的责任担当。同时,通过广泛阅读和交流,碰撞灵感的火花,在山重水复疑无路时,达到柳暗花明的目的。

(三) 发扬创新精神,激发远大志向

创新关系到一个民族的未来,教师不仅带领学生快速认识专业领域,了解国际国内前沿动态,引导学生热爱自己的所学专业。采用累加式教学,通过完成课程作业培养学生批判思维、团队合作、学术诚信和传承精神。教师尝试从Nature或Science等国际知名学术期刊中挑选出问题,每年形成一道期末考试题目,让学生在解答的过程中思考理论知识的实际应用。例如,在特定条件下采用何种方法,如何加工出纳米级尺寸的珠穆朗玛峰?经调查显示多名学生认为该类题目很有技术含量,即使考完试1~2年后仍能回忆出相关考题。学生反映通过学习本课程,了解到我国芯片制造领域“卡脖子”问题根源所在,坚定信心瞄准国家需求,未来投身于我国蓬勃发展的高端制造业之中。通过以上措施,尊重和爱护学生,丰富学生文化生活,培养全面发展、身心健康、卓越而有情怀的杰出人才,树立爱国奉献的远大志向。

二 课程思政元素融入形式

在当代教育中,将课程思政元素有效融入教学过程中,是提升学生综合素质和价值观的重要途径。通过引入杰出科学家的爱国事迹、马克思主义认识论的指导思想、面对技术难题的实战经验以及创新教学方法等,全面激发学生的爱国情怀和创新精神,从而培养其成为新时代的有理想、有本领、有担当的青年。课程的思政建设方案如图2所示。

图2 课程思政主要切入点

(一) 寓德于教

在半导体的发展历程中为学生讲授我国黄昆院士在半导体基础理论方面的杰出贡献,特别是新中国刚刚成立百废待兴之际毅然回国,献身祖国教育和科研事业的“爱国情”与“报国梦”,又如国家最高科技奖获得者刘永坦院士带领团队攻关新体制雷达40年,精益求精认真做事的事迹,鼓励学生将爱国奋斗、建功立业的精神力量不断传递,做有理想、有本领、有担当的新时代青年[7]。

(二) 寓哲于教

通过回顾人类对光的波粒二象性认识过程,让学生体会到马克思主义认识论对于科学研究与发现具有很强的指导作用。马克思主义认识论揭示了关于自然、社会和人的思想发展的普遍规律,为一切科学研究提供了方法论。《道德经》中提出的“道法自然”的中国传统哲学思想,加深学生对自然界中微观结构与宏观性能的统一性思想的理解。

(三) 寓念于教

我国当前正面临的“卡脖子”难题——光刻机与高端芯片制造,剖析存在该问题的深层次原因。通过介绍哈工大谭久彬院士团队在光刻机方面“十年磨一剑”的拼搏攻关精神,让学生树立信心,以解决国家需求为己任。引导学生与时代同进创新点。

(四) 寓新于教

在服务青年学习成长上想更多办法。实施以学生为主体、教师为主导的“题问知新、备秀论学”的翻转课堂教学范式,构建“课堂讲授+在线课程+翻转课堂”的混合式教学模式,开展生讲生学、师生研讨等多种互动形式。教师和学生形成课程思政学习共同体,理论联系实际进行价值引领,提高育人成效。引导学生与祖国共命运,更好地实现自身价值,在国家的崛起和民族的腾飞中争取光明美好的未来。

三 课程效果总结

(一) 学生收获颇丰,评教成绩优异

课程把创新理论与实践有机地结合为一体,具有相得益彰的效果,学生综合分析能力与知识运用能力得到了明显提升[8]。图3为2019—2022年该课程成绩的优良率和不及格率对比,创新改革后学生成绩优秀率大幅提升,不及格率也有所下降,改革效果显著。2015年开课至2023年连续八年学生评教成绩A及A+,历次专家评教均为优秀。学生评价包括:“老师讲课清晰,很细致”“特别负责任,出题水平高”“试题是本学期专业课里出得最有技术含量的”等。