研究生课程思政教育教学改革研究

作者: 李帅 韩蕊 熊骋望

摘 要:气泡动力学在水下爆炸、航行体水下发射、空蚀、海底资源勘探、超声清洗、生物医药等领域均有广泛应用,极具学科交叉性和科学前沿性。为响应国家思政教育走进研究生课程,以气泡动力学研究生专业课程融合思政教学,探索创新课程思政建设模式和方法路径,改善教学方法,构建学与讲互洽式教学模式,在无声无息中实现思政教育,促进研究生树立正确的道德观念和培养执着专注的科研探索能力,完善教育教学的质量考核评价体系,建立“理论与实践立体型”的评价体系,实现专业知识创新能力和思政教育成效考核并举。

关键词:气泡动力学;思政教育;教学改革;研究生教学;科教融合

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)30-0065-04

Abstract: Bubble Dynamics have wide applications in various fields such as underwater explosions, underwater launch of vehicles, cavitation, seabed resource survey, ultrasonic cleaning, and medical treatment, showing strong interdisciplinary and cutting-edge scientific significance. In response to the national initiative of integrating ideological and political education into graduate courses, this paper proposes integrating ideological and political education into the graduate course of Bubble Dynamics, exploring innovative approaches and methods for ideological and political education in curriculum construction, improving teaching methods, and establishing a harmonious teaching model of learning and lecturing. Through silent and imperceptible means, ideological and political education can be effectively delivered, fostering correct moral values among graduate students and cultivating their ability for persistent and focused scientific research exploration. Moreover, it advocates for the enhancement of the quality assessment system for education and teaching, establishing an evaluation system of "three-dimensional theory and practice", integrating the assessment of both professional knowledge innovation capabilities and the effectiveness of ideological and political education.

Keywords: Bubble Dynamics; the ideological and political education; teaching reform; graduate teaching; integration of science and education

基金项目:国家重点研发项目“深海勘探新型低频高压气枪研制与应用”(2022YFC2803503);2023年黑龙江省研究生课程思政建设项目“《气泡动力学》”(无编号);哈尔滨工程大学教学改革研究项目“以高水平科研能力为导向的研究生教学改革与探索”(JG20220112)

第一作者简介:李帅(1990-),男,土家族,湖北宣恩人,工学博士,副教授,博士研究生导师。研究方向为流固耦合动力学、气泡动力学、气枪震源海底资源探测等。

*通信作者:韩蕊(1989-),女,汉族,黑龙江哈尔滨人,工学博士,副教授,博士研究生导师。研究方向为气泡动力学、热工水力等。

教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》指出:“高校要……切实落实高等职业学校专业教学标准、本科专业类教学质量国家标准和一级学科、专业学位类别(领域)博士硕士学位基本要求,构建科学合理的课程思政教学体系。要坚持学生中心、产出导向、持续改进,不断提升学生的课程学习体验、学习效果,坚决防止‘贴标签’‘两张皮’”[1]。同时,海洋强国战略要求我们关注并解决海洋开发过程中出现的瓶颈问题,要解决行业发展的难题就需要不断地提高学生的专业创新能力。实现思政教育和专业学科教育有机融合,需要学校教育抓好人才培养工作,统筹做好各学科专业、各类课程的课程思政建设[2]。

近年来,诸多国之重器研发中凸显的瓶颈问题均与气泡动力学息息相关,例如水下爆炸与舰船毁伤、高速航行体跨介质出入水等。为了加快解决气泡动力学发展过程中遇到的新问题,培养更多新兴领域的专业技术人才,气泡动力学课程坚持人才思想政治建设和专业创新发展双促进,培养学生“为船为海为国防”的使命感和荣誉感,为国家的船海事业培养一批具有优良思想道德,堪当国家行业使命,能服务于航海大国重器建设的优秀青年[3]。

一 课程概述

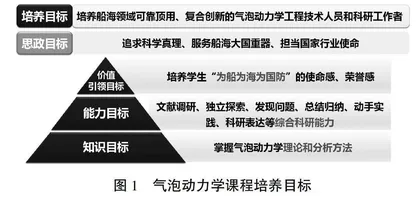

气泡动力学是哈尔滨工程大学船舶与海洋工程流体力学领域研究生的专业选修课程,在研究生第一学期开设,共32个课时,近年来对该领域的研究生快速了解领域内的专业发展和最新进展有较好的指导作用。本课程打造“五步走”科教融合授课模式,注重培养研究生探索、质疑、理性、实证的科学精神。教学实践中强调“理论+实践”两手抓、齐步走,并采用理论与实践立体型评价体系,提升学生文献调研、独立探索、发现问题、总结归纳、动手实践、科研表达等综合科研能力,同时融入与课程内容紧密相关的历史背景、热点时政和榜样故事,形成贯穿课程的“家国情怀、道德修养、政治认同、探索创新和使命担当”五大思政主题,引导学生树立“做人做事做学问,为船为海为国防”的人生目标,达到“追求科学真理、服务船海大国重器、担当国家行业使命”的思政目标,如图1所示。

二 深入挖掘思想政治教育资源,完善课程内容

本课程以海洋强国重大发展战略为导向,以体现家国情怀的历史事件为切入点,将教学内容按照由易到难、由简到繁、由经典到前沿进行分布,充分体现知识体系的逻辑性与严谨性,提高学生正确认识问题、分析问题和解决问题的能力。每讲中根据授课内容深入挖掘其中隐含的思政元素,潜移默化地融入到课程中, 达到春雨一样“润物细无声”的理想效果,使学生在不用刻意接受照本宣科式思政教育的前提下,自然接受正确合理的价值观和人生导向。下面举例剖析本课程四个章节中的思政元素。

(一) 线性气泡动力学

本部分理论基础为势流理论,可以自然而然地切入势流理论一代大师戴遗山教授[4]“甘为人梯,山高水长”的学术品格,为船舶水动力学贡献一生的感人事迹,以及戴教授教书育人过程中以身作则的美好品质,培养学生继承和发扬老一代军工人的家国情怀和使命担当。研究生培养需要注意学生的科研梦想,戴遗山教授从理论数学到船舶水动力学跨领域的探索科研精神,为研究生科研探索路上遇到问题时,提供了追求真理永不放弃的在科研精神。戴遗山教授甘于寂寞,孜孜以求,面对外界社会各种学术造假,永远保持清白、不随大流、不同流合污的高尚学术道德,也是研究生生需要去学习的。

(二) 气泡动力学实验技术

在讲授相似准则和模型缩比实验的相关内容时,引用著名爱国科学家钱学森关于应用力学的科学方法论,要培养学生“运用量纲分析方法,抓住主要矛盾,忽略次要矛盾”的辩证思维和严谨求实的科研态度,并在期末考试中采用开放题的形式进行考核。把马克思主义唯物辩证法思维、重点论与科学创新结合起来,提高学生的科学思维和素养,培养学生探索未知,追求真理,勇攀科学高峰的责任感和使命感[5],同时提高学生的政治认同感。

(三) 边界积分法数值模拟技术

通过对比经典气泡理论与实验结果,分析传统理论的不足之处,进而引出哈尔滨工程大学张阿漫教授[6]在非线性气泡动力学领域做出的原创性研究成果,以提升学生的荣誉感和文化自信。课程除教学内容外,主要讲授张教授为了攻克难题半个月不出实验室大门,培养学生“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越”的军工精神。

(四) 气枪气泡动力学理论

气枪震源被广泛应用于海底资源勘探[7],该项技术被欧美国家封锁近半个世纪。本部分主要讲述哈尔滨工程大学研究团队深耕该领域十几载,不负众望突破气枪核心技术的动人故事,让学生充分体会当代“科学家精神”,树立学生“为船为海为国防”的人生方向。

哈尔滨工程大学因国家的需要而建立,始终牢记哈军工办学使命,为国家“三海一核”相关领域培养高层次人才,船舶与海洋工程学科入选国家“双一流”学科,并在历次学科评估中获评A+,这些得益于老一辈爱国科学家如邓三瑞、戴遗山、杨士莪、徐玉如等人一生在船海事业上的积累沉淀,在深厚学术底蕴的浸染下,船舶与海洋工程专业在人才培养中始终践行传承红色基因、赓续红色使命的伟大精神,始终将为党育人、为国育才作为核心工作,在教育教学中无声融入,指导学生的思想道德建设。

三 改进教学方法,探索创新课程思政建设模式和方法路径

(一) 立足思政教育导向

打破传统的“填鸭式”教学模式,打造“发现问题—提炼问题—分析问题—师生研讨—解决问题”“五步走”的科教融合授课模式,在教学模式的全过程穿插思想教育,培养不仅具有优秀科研能力和创新能力,还要有敢于担当责任、爱国敬业、具有时代使命的当代研究生。采用“理论与实践立体型”评价体系,评价学生要专业理论和思想政治素养并重,全方位考察学生的学习成效。

课程与思政精华有机融合,让课程与思政之间产生良好的“化学反应”,以最新世界科技进展和典型科研成果创设问题情境,使学生具备更加前沿的眼界,挖掘其潜能,同时引导学生用正确的立场、观点和方法认识并分析问题,激发学生的爱国主义情怀,形成思政-课程深度融合的授课效果。

(二) 构建师生学/讲共享模式

在教学中,不仅需要老师的讲授,还需要学生的讲授,促进师生学习共享,培养学生团队合作、主动学习的科研探索能力。教师将相关领域最前沿的文献与学生共享,学生在课后对相关文献进行研习并制作汇报PPT,每次课由2名学生以学术汇报的方式分享文献的问题、方法及结论,该研讨环节占总成绩的25%,形成“学生给学生讲解,学生给学生提问,学生与学生研讨,教师给学生点评”的教学模式,避免了“等、靠、要”的被动学习思想,鼓励学生对相关工作进行更深入的理解和批判,在拓宽学术视野的同时,培养学生探索、质疑、理性、实证的科学精神。

(三) 完善理论和实践并举教学,创建丰富学习途径

课程教学努力实现“理论+实践”两手抓、齐步走的教学理念。在教授学生基础理论知识,提高学生理论水平和促进学生创新的同时,鼓励学生动手编程和开展机理实验,该实践环节占总成绩的25%,使学生经历从理论到实际的完整实践过程,旨在突出理论知识的实用性,加深学生对理论知识的理解,打破科研的神秘感,激发学生服务国家和社会的创新活力和科研热情。