石油化工腐蚀类课程思政实施路径的构建与实践

作者: 梁平 张云霞 史艳华 王卫强 赵艳 任建民

摘 要:课程思政是落实立德树人根本任务的重要手段。该文以金属腐蚀学课程为例,介绍腐蚀类课程聚焦的思政元素和课程思政的实施途径及实践效果。腐蚀类课程具有知识点多、案例丰富、与工程结合紧密等特点,通过案例教学、微课、慕课、分组讨论和实验实践等多环节融合,构建形成“课内-课外”“校内-校外”“第一课堂-第二课堂”多元融合的立体化的课程思政实施渠道,将“坚定的理想信念、科技报国的家国情怀、精益求精的工匠精神、腐蚀工程师的工程责任意识和使命担当精神”等思政元素有机融入到教学过程中,提升应用型工程技术人才的综合素质。

关键词:课程思政;石油化工;材料腐蚀;立德树人;实施路径

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)30-0189-04

Abstract: Curriculum ideological and political education is an important means of implementing the fundamental task of cultivating morality and cultivating people. This article takes the course Metal Corrosion as an example to introduce the ideological and political implementation methods and practical effects of corrosion courses. Corrosion courses are characterized by many knowledge points, rich cases, and close integration with engineering. Through the integration of case method, video explanation, discussion and exchange, experimental practice and other links, a diversified curriculum ideological and political implementation channel of "inside and outside class", "within and off campus ", "the first and second classroom teaching" has been constructed, the organic integration of ideological and political elements such as "firm ideals and beliefs, the patriotism of technology serving the country, the spirit of craftsmanship striving for excellence, and the engineering responsibility and mission responsibility spirit of corrosion engineers" has been integrated the teaching process, and the comprehensive quality of applied engineering and technical talents has been raised.

Keywords: Curriculum ideology and politics; petrochemical industry; material corrosion; fostering character and civic virtue; implementing path

基金项目:教育部实验教学和教学实验室建设研究项目“基于石油化工行业需求,深化‘石化+智能+绿色’交叉融合的实验教学体系研究”(无编号);2022年度辽宁省普通高等教育本科教学改革研究一般项目“新工科背景下机械类课程思政教学体系的构建与实施”(无编号);2021年度辽宁省普通高等教育本科教学改革研究一般项目“‘133’型二级学院本科教学质量监控及保障体系的构建与实践”(无编号);2023年高等教育科学研究规划课题“行业特色院校数字化实验教学体系建设研究”(23SYS0218)

第一作者简介:梁平(1974-),男,汉族,辽宁沈阳人,博士,教授。研究方向为材料腐蚀与防护。

党的十八大以来,党中央指出高等学校要把立德树人作为高等教育的根本任务。全面推进课程思政建设是落实立德树人根本任务的战略举措。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,“把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面”,“要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待,其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”[1-4]。2020年,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》,提出“把思想政治教育贯穿人才培养体系,全面推进高校课程思政建设,发挥好每门课程的育人作用,提高高校人才培养质量”[4]。这些都为高等学校开展课程思政建设提供了遵循。

一 腐蚀类课程设置目的及聚焦的思政元素

辽宁石油化工大学一直坚持以培养高素质应用型工程技术人才为学校人才培养目标,经过73年的建设发展,石油化工已经成为学校鲜明的办学特色。由于本科毕业生很多都会到石油化工企业从事设计、建设、管理等相关工作,而腐蚀又是石油化工企业运行过程中各类设备常发生的问题,因此,让本科生掌握一些腐蚀基础知识和基本理论,掌握常用的腐蚀防护技术对于保障石化设备安全运行是非常必要的。学校过程装备与控制工程、油气储运工程、金属材料工程、安全工程和海洋油气工程等专业都开设了金属腐蚀学、过程装备腐蚀与防护、海洋油气腐蚀与防护等腐蚀类课程。通过这类课程的学习,学生可以描述腐蚀定义、特点和危害,能够掌握金属钝化、局部腐蚀等基本理论,掌握腐蚀防护和监/检测等常用技术,具备运用基础知识和基本理论判断石油化工设备腐蚀类型,分析腐蚀发生机制和腐蚀影响因素,提出腐蚀防护方法和制定防护方案的能力。

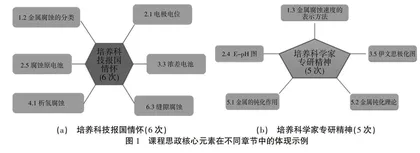

腐蚀类课程作为一门专业课程坚持落实和做好课程思政。以金属腐蚀学课程为例,课程共计48学时。课程教学团队通过对教学内容进行整理、归纳、分类,充分挖掘教学内容中蕴含的思政元素,并最终聚焦到5个课程思政核心元素,即“坚定的理想信念、腐蚀工程师的责任感和使命感、精益求精的工匠精神、科技报国的家国情怀、腐蚀科学家的专研精神”。通过视频、工程案例、课程实验和课外实习实践等多元化的实施途径,将课程思政核心元素贯穿到整个腐蚀课程的教学全部环节中,实现第一课堂和第二课堂有效融合,从而让学生充分认识到腐蚀对人类环境、社会经济等方面造成的危害和破坏,认识到作为腐蚀工程师的社会责任和自豪感,培养学生的大国工匠精神,树立科技报国的信心。

二 腐蚀类课程思政的实施途径

(一) 将腐蚀知识与社会人文有机融合,帮助学生坚定理想信念和践行社会主义核心价值观

在第一节课绪论的教学过程中,教师通过列举铁生锈、船舶腐蚀、石油化工设备“跑冒滴漏”等大量发生在我们身边和企业中常见的腐蚀现象,让学生们理解“腐蚀”实际上就是材料同酸碱盐等介质或材料在含有氧气、二氧化碳、硫化氢和细菌等环境中,经过短期或长期的化学、电化学、机械和生物等因素作用以后,导致材料发生的变质破坏或失效的现象,由此不难总结出,腐蚀的发生离不开“材料”和“介质或环境”两个要素相互间的作用,而一旦发生腐蚀,就必然意味着材料从“有价值状态”向“无价值状态”发生了转变。基于这一理解,教师在讲课过程中也就很自然地由材料的腐蚀问题引申到了人的腐败问题,两者之间具有高度相似性。“人”相当于腐蚀上的“材料”,社会中的“糖衣炮弹”则相当于与材料发生作用的“介质或环境”,人受到“糖衣炮弹”攻击以后,如果人自身的意志力薄弱,理想信念不够坚定,则必然会遭到侵蚀,抵制力减弱,最终导致人从“良好状态”走向“腐败状态”。材料腐蚀可以通过提高材料级别来减少腐蚀,而防止人的腐败则需要从提高人的自身防范能力和坚定理想信念着手。教学上通过这样的过渡和引申,便将人的成长过程与腐蚀过程建立了紧密且自然的联系[5],同学们也很容易由自然界中的腐蚀危害联想到生活中的腐败问题,教师在教学过程中也就很容易帮助学生树立正确的人生观、价值观、世界观,帮助学生们扣好人生第一粒扣子,帮助学生们坚定理想信念,厚植爱国情怀,从而达到了课程思政润物无声的效果。

再比如,在讲解“电极反应过程”这一内容时,通过介绍“液相传质步骤、电化学反应步骤、随后转化步骤及新相生成”四个单元步骤,分别引申出“千里寻知音” “有付出就会有收获”“互利共赢”及“聚少成多”的人生哲理[6],这种引申不仅将抽象枯燥的理论内容转变为学生能够接受的方式,促进了学生对知识的掌握,同时也将做人处事的态度蕴含到课堂教学中,培养了学生钻研和团结协作的精神,弘扬了社会主义核心价值观,实现了教学育人的目的。

(二) 通过剖析腐蚀失效案例,培养学生工程意识和职业素养

腐蚀是造成材料失效的重要原因之一,因腐蚀而造成的重大事故和灾难时有发生。因此,将腐蚀失效案例引入课程教学能够培养学生的工程意识,提高学生的工程职业素养[7]。例如,在介绍“腐蚀危害”内容时,教师通过列举“每年全球因为设备和工程结构腐蚀而报废的金属约占金属年产量的30%,其中1/3无法回收,全世界每年就有上亿吨的金属因腐蚀而损耗掉,仅我国每年报废的金属就相当于上海宝钢全年的产量[8]”,这一案例让学生体会到腐蚀造成的巨大经济损失。再比如,2011年3月,日本东北部地区发生强烈地震,接着是破坏性巨大的海啸,随之而来的是核电站爆炸引发的核危机。曾任东芝公司核电站设计师的后藤政志说,“福岛第一核电站1号机组发生的泄漏事故是核电站抗震能力不足和设备老化所致”,而这里的老化实际上就是“腐蚀”。再比如,2013年11月,青岛经济技术开发区发生的中石化东黄输油管道爆炸事故,直接经济损失7.5亿元。爆炸直接原因是由于输油管道所处区域土壤盐碱和地下水氯化物含量高,同时排水暗渠内随着潮汐变化海水倒灌,输油管道长期处于干湿交替的海水及盐雾腐蚀环境,加之管道受到道路承重和振动等因素影响,致使管道加速腐蚀减薄、破裂,最终造成原油泄漏[7],泄漏的原油油气在流水暗渠内与空气混合达到爆炸极限,现场处置人员采用液压破碎锤在暗渠盖板上进行打孔破碎作业时,产生撞击火花,引发暗渠内混合油气爆炸。在讲授“局部腐蚀”时,让同学们掌握“敏感材料-特定介质”与发生点腐蚀、应力腐蚀开裂等局部腐蚀之间的对应关系[8],以避免今后工作中发生类似的腐蚀问题。由于腐蚀在石油化工企业工作中普遍存在,因此,通过剖析大量工程上的腐蚀失效案例,让同学们从中体会出腐蚀的危害性,理解掌握腐蚀基础知识和腐蚀防护措施的重要性及必要性,培养学生的工程意识和工程职业素养。

(三) 讲解防护技术在国家重大工程中的应用案例,培养学生科技报国情怀和工匠精神

教学过程中,教师注重通过介绍腐蚀知识和防护技术在国家重大工程项目中的应用情况来培养学生的家国情怀和精益求精的工匠精神。例如,讲授腐蚀防护方法和技术一章内容时,通过浏览视频和阅读文献等方式,让同学们了解“港珠澳大桥120年设计寿命”的秘诀,了解中国科学院金属研究所自主研发的SEBF/SLF高性能重防腐涂层的性能,了解阴极保护、涂层和腐蚀状态检测技术在该大桥中各自发挥的作用和该综合防护方法在国际上的领先地位。此外,耐候钢是一种不需要涂装且节能环保的材料,教学过程中教师重点介绍了近几年我国科技工作者在耐候钢生产技术方面取得的进展,并通过案例介绍耐候钢在我国的世界最大跨度铁路钢管混凝土拱桥——雅鲁藏布江双线特大桥的建设成就及在美国、德国等桥梁中的应用情况[9]。结合“中国制造2025”引出“走向深海”的海洋经济是我国经济的“蓝色引擎”[9],介绍海水对海底钻井平台、舰船等造成的腐蚀风险,介绍我国在海洋腐蚀防护方面的发展现状和自行开发的先进防护涂层等技术。讲授自然环境腐蚀时,介绍了我国长期埋地腐蚀试样为长江三峡工程选材所提供的宝贵依据,彰显了老一辈腐蚀科学家的科技报国情怀。学生通过学习这些案例,从中体会到腐蚀防护技术在国家重大工程中所发挥的重要作用,能够理解实施腐蚀防护的科学性和严谨性,充分认识到腐蚀工作者科技报国的家国情怀,以及在工作中展现出来的精益求精的工匠精神,激发了学生们学习腐蚀课程的兴趣,增强了学生们的民族自豪感和爱国热情,厚植了“四个自信”[7],提升了学生思想素养。