“双碳”目标下财经类院校发展战略与人才培养模式研究

作者: 王晓宇 季清泉

摘 要:“双碳”战略的实施是一场深刻的经济社会变革,也给财经类院校人才培养带来新的挑战。财经类院校应积极响应国家及区域低碳经济发展需要,明确“双碳”发展策略,并以此为导向,不断优化和提升学科专业结构,同时加速创新人才培育模式的改革。目前财经类院校还存在“双碳”战略认识不足、普及不广、支持缺乏力度、人才培养与市场需求之间存在脱节和师资团队建设待加强等问题。未来需要进一步提升战略意识,加强产学研合作,精准对接碳中和需求,加强“双碳”师资队伍建设。

关键词:“双碳”战略;财经院校;发展战略;培养模式;产学研合作

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)31-0164-05

Abstract: The implementation of the dual carbon strategy is a profound socio-economic transformation that presents new challenges to the cultivation of finance and economics college students. Finance and economics colleges and universities should actively respond to the needs of China's low-carbon economic development in both regions, clearly formulate their dual carbon development strategies, and continuously optimize and enhance their academic disciplines and professional structures accordingly. At the same time, they should accelerate reforms in innovative talent training models. At present, there is an insufficient understanding, inadequate dissemination, and lack of support for the dual carbon strategy among financial institutions. There exists a disconnect between talent development and market demands, with a need for further strengthening in faculty team building. In the future, there is an urgent need to enhance strategic awareness, strengthen collaborative efforts between academia, industry, and research, precisely align with carbon neutrality requirements, and reinforce the dual-carbon faculty development.

Keywords: dual carbon strategy; finance and economics colleges and uniersities; development strategies; education models; academia-industry cooperation

2021年7月,教育部颁布了《高等学校碳中和科技创新行动计划》,着重指出应充分发挥高校的科研实力和跨学科融合的优势,加快建立高校碳中和科技创新与人才培养体系,致力于提升科技创新能力,并提高创新人才培育质量[1-2]。“双碳”目标对财经类院校提出了新的挑战,这些挑战包括学科专业的调整与优化、教师团队的建设和能力提升,以及推动区域经济社会的全面绿色低碳转型[3]。随着“双碳”战略的推进,高校的学科建设与人才培养模式越来越受到教育界和产业界的关注,如何将“双碳”目标融入高等教育体系,培养应用型、创新型、复合型人才,为我国“双碳”目标的实现提供财经人才储备,成为当前高等教育改革的重要任务。但是目前的研究和实践尚处于探索阶段,特别是针对财经类院校,在学科建设、人才培养、教学实践等方面都缺乏相应研究和实践。因此有必要对“双碳”目标下财经类院校发展战略与人才培养模式进行深入研究,为国家和“双碳”人才培养提供建议,积极培育相关学科建设和发展,形成人才储备,满足社会需求。

一 高等学校“双碳”财经类人才培养需求分析

2021年10月,国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案》的政策文件,政策明确提出了要革新人才培养模式,积极推动高等院校在多个新兴领域如新能源、储能技术、氢能开发、碳减排策略、碳汇及碳排放权交易等方面,加速相关学科的建设和人才的培养。此外,方案还建议设立一系列学院,专注于绿色低碳技术的研究与教育,例如未来技术学院、现代产业学院,以及具有示范性质的能源学院。随后的2022年4月,教育部也跟进推出了一项新政策,名为《加强碳达峰碳中和高等教育人才培养体系建设工作方案》[4],其主旨在于推动高等院校积极培育碳中和领域的专业人才,并着力提升这些学科的教学质量。2022年,人力资源社会保障部公示了新修订的《中华人民共和国职业分类大典》,这次更新中新增了134个与绿色环保相关的职业,占总数的近8%,其中包括了碳排放管理员和碳汇交易师等新兴职业。另外,根据中国工业节能与清洁生产协会制定的《碳管理体系 要求及使用指南》,碳相关的业务被细致地划分为四个主要类别:碳管理、碳排放的核算、碳市场交易及碳中和技术。这四个方面共同构成了碳行业运作的核心环节。从涉及行业来看,能源、工业、建筑、交通和金融等供给和需求部门都与碳行业息息相关;从主体机构来看,以政府机关/事业单位、甲方企业、金融机构、咨询/智库/第三方认证机构、高校/研究机构和NGO/基金会六大类型为代表,承担了碳行业主要业务。

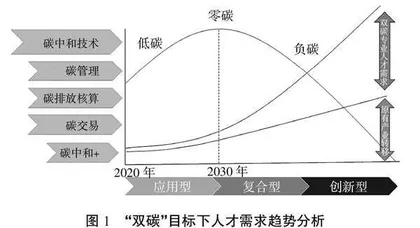

如图1所示,从“双碳”专业人才培养需求和专业划分来看,当前和很长一段时间内,我国“双碳”人才需求主要来自于原有产业转移对低碳、零碳技术的需要,主要以碳中和技术人才为主。推进“双碳”目标中,可再生能源的崛起不仅推动了能源业进步,也为非能源行业人员提供了成长新机遇。智能电网、储能技术、电动汽车和绿色氢能等新技术将成为就业增长的主要推动力。涉及各行业污染物、各种能源和水资源管理的环境商品和部门也将显著发展。2030年左右,我国将逐渐从碳达峰向碳中和转型,减排压力加剧,碳市场发展进一步完善,对碳排放、管理、交易的人才需求将快速增长,对人才的要求也从应用型向复合型、创新型转变。预计到2030年,碳金融、建筑、制造业等领域将增加更多岗位。

到2030年,化石能源行业的新就业机会将主要集中在碳捕获与封存等减排技术领域,而其产品或服务的市场需求将显著下降。同时,随着清洁能源领域的不断发展,预计将创造额外的360万个就业机会,而相对应的,化石燃料行业可能会减少230万个岗位,综合来看,预计将净增加约100万个新的工作岗位。预计到2050年,可再生能源行业将提供大量的就业机会,具体分布如下:建设与安装领域将占据33%的岗位,生物燃料供应将占26%,运营与维护将占21%,而制造业将占据20%的就业机会[5]。另外,有预测显示,到2060年,能源部门的累计总投资将达到近6万亿元人民币。

二 “双碳”目标下高等学校发展战略与人才培养现状

(一) 国外高校“双碳”发展战略与人才培养现状

全球“双碳”人才培养目前已经形成了政府引导、高校培育、企业培训和市场保障“四位一体”的人才培养体系。首先,政府在“双碳”人才培养方面发挥重要作用。一是细化“双碳”人才规划,规范执业标准,建立统一的资格认证机制。例如英国、印度及南非等已经推出了基于碳中和目标的国家职业教育体系和资格认证体系,并接受第三方的教学评估。二是强化对碳中和领域的战略规划与布局,通过政策引导,促使教育资源向该领域倾斜,并推动相关就业岗位的增加。三是多措并举提升碳中和行业竞争力,稳固就业保障[6]。

为满足政府和市场对于“双碳”领域专业人才的迫切需求,高等院校正充分利用其学科交叉融合的特点和课程设置上的灵活性,致力于培育一批既符合国家战略发展方向,又能满足市场实际需求的高端人才。英国爱丁堡大学在2011年开设世界第一个碳金融专业[7],随后新加坡国立大学、帝国理工学院,以及美国的部分高校等都开设了环境、气候与低碳可持续发展相关硕士项目,大部分为理学硕士,也有部分人文社科类硕士。从培养目标来看,主要为了解环境和气候变化的复杂影响,培养运用理学、工学、经济学和法学等理论分析和解决问题的能力,解决跨学科的复杂问题。在课程设置上,基础课程设置以工科、管理、金融和法律类课程为主,专业不同各有侧重,与常规研究生培养没有明显区别,但是涉及学科基础更为广泛,强化交叉学科建设。专业课程设置将环境和气候变化融入到经济、金融、管理学当中,在理论分析的基础上更加注重剖析问题并提出解决方案,培养具有创新能力的“双碳”人才。

企业、各类社会组织和培训机构,作为高校与社会之间的桥梁,正逐渐成为开展绿色职业培训的主导力量。不仅为企业高管和金融从业人员提供有关碳交易、绿色金融的培训和咨询,还为传统行业从业人员转型提供线上线下培训机会。通过产学研合作的方式,建立人才在政府、企业、学校之间的流通渠道,培养了解政策、熟悉市场、掌握理论的优秀“双碳”人才。最后,要加强市场发展,以此作为培养“双碳”人才的有力支撑。政府应持续投入资源,以促进“双碳”人才的培养,同时支持高校的学科建设及提升企业的技能培训水平。此外,政府还应引导和激发企业对于碳达峰和碳中和相关技能的需求,从而为“双碳”人才创造更多的就业机会。

(二) 国内高校“双碳”发展战略与人才培养现状

近年来,国内高校纷纷布局“双碳”学院及研究院建设,碳中和研究的依托单位既有综合性大学,又有工业工程类大学,还有石油、地质、矿业类大学或机构,以及人文社科类大学,还有中国科学院所属研究所、国家部委的直属机构等。总的来看,目前碳中和相关工作主要由工科或能源、矿产类机构主导,以工业生产节能减排为主要途径,对经济、金融、管理相关研究和应用关注不够。

从专业设置看,自2022年以来,众多高校已开始积极布局,宣布成立与碳达峰碳中和相关的新学院、增设新学科及新专业,以推进碳中和领域的人才建设。观察目前各高校制定的碳中和人才培养方案,不难发现多学科交叉融合已成为一个显著趋势。众多高校明确表示,将通过跨学科的深度融合,致力于培养出兼具高水平、创新精神、复合能力的专业人才。虽然已经开设了碳中和碳达峰相关的本科专业,但因为人才培养周期较长,目前的人才供给无法满足即时需求。此外,本科、研究生课程与社会职业分类对接不紧密,急需建立高效协作的人才培养体系。

从“双碳”人才供需情况看,根据CAYA气候行动青年联盟所提供的调研数据,“双碳”领域从业者的主要专业背景分布:环境科学占40%,经济与金融占23%,政治法律与公共管理以及能源工程各占12%,农业与林业占6%,化学与化工占2%。这些数据表明,在环境科学、能源工程及经济金融领域对人才有较大的需求。然而,当前“双碳”领域的人才在专业结构与产业链整合能力上仍存在不足,距离培养具备实践能力的复合型人才的目标还有较大的差距。

总体来看,我国在“双碳”财经人才培养方面的实践明显落后。目前,国内提供绿色金融学位课程的高等院校寥寥无几。较知名的有广州城市理工学院在2014年开设了国内首个碳金融本科项目,中国人民大学财政金融学院于2016年开创性地推出了我国第一个绿色金融硕士学位课程[8]。而在教育部于2021年和2022年新增的本科专业目录中,与碳中和相关的专业大多归属于工学类别,例如氢能科学与工程和可持续能源等。唯一一个属于管理学的专业是自然资源登记与管理,财经类专业明显不足。