“双碳”背景下碳中和通识类课程教育改革与实践

作者: 安周建 张东 付建 时天禄 李文达

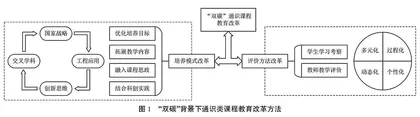

摘 要:在全球气候变化和能源转型的背景下,碳中和已成为实现可持续发展的重要目标。该文以兰州理工大学碳中和与新能源综合利用通识课程为例,深入探讨在“双碳”背景下,通过教育改革与实践,培养学生的碳中和意识和新能源技术应用能力的方法。首先,分析课程改革的必要性,详细阐述改革的具体措施,包括培养目标的优化、教学内容的拓展、课程思政的融入、科创实践的结合以及评价体系的完善。实践结果显示,改革后的课程有效提升学生的学习兴趣和综合能力,显著增强其碳中和意识和解决实际问题的能力。这一教育改革为高校碳中和通识课程的设计与实施提供宝贵经验,对于培养新时代高素质人才具有重要的现实意义。

关键词:碳中和;教育改革;通识课程;跨学科融合;评价体系

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)33-0011-05

Abstract: In the context of global climate change and energy transition, carbon neutrality had emerged as a crucial goal for achieving sustainable development. Taking the general education course Carbon Neutrality and Comprehensive Utilization of New Energy at Lanzhou University of Technology as an example, this study explored the method on how educational reform and practice could foster students' awareness of carbon neutrality and their skills in applying new energy technologies under the "dual carbon" backdrop. The research initially analyzed the necessity for curriculum reform, then elaborated on the specific measures of the reform, which included the optimization of training objectives, the expansion of teaching content, the integration of ideological and political education into the curriculum, the combination with scientific and creative practices and the improvement of the evaluation system. Practical results indicated that the reformed curriculum effectively enhanced students' interest in learning and their comprehensive abilities, significantly strengthened their awareness of carbon neutrality and their capacity to address practical problems. This educational reform provided valuable experience for the design and implementation of carbon neutrality general education courses in universities, holding significant practical importance for cultivating high-quality talents in the new era.

Keywords: carbon neutrality; educational reform; general education courses; interdisciplinary integration; evaluation system

高校是培养和造就高层次综合人才的重要基地,也承担着服务社会的重要角色。目前,理工科高校教育主要以专业教育为主,重点关注理论教学并培养学生的工程实践能力[1]。然而,随着社会经济的飞速发展以及科技水平的快速提升,对理工科高校人才培养模式以及学生素养提出了新的要求:不仅具备较高的专业素养,同时应打破工、文、理、管理等不同学科之间的壁垒,寻求各学科之间的深度衔接,培养一专多能、德才兼备的高水平人才[2]。在专业教育的基础上,开展通识类教育是培养“一专多能”型人才的重要途径。通识类教育具有基础性、普适性、宽口径等特性,主要目的是在专业教育的基础上,帮助学生构建合理的知识、能力及素养体系,培养学生全面人格素养与宽广的国际视野[3]。

2020年9月22日,习近平主席在第七十五届联合国大会上提出:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”2021年7月12日教育部印发的《高等学校碳中和科技创新行动计划》中明确指出“加快制定碳中和领域人才培养方案,建设一批国家级碳中和相关一流本科专业……将碳中和理念与实践融入人才培养体系”;而国务院发布的《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》也强调要“建设碳达峰、碳中和人才体系,鼓励高等学校增设碳达峰、碳中和相关学科专业”。

在碳中和目标下,依托高校开发创新技术并培养碳中和领域高水平人才,是实现碳达峰碳中和的重要途径。然而,目前大部分高校尚未设立专门的碳中和人才培养专业以及课程,碳中和应用型人才的培养刚刚起步。在此阶段开展碳中和通识类教育,建立学生对碳中和概念、技术以及途径等方面的基本认知,同时结合自身专业知识,深入探索本专业内实现碳中和的关键技术。以“通专融合”为理念,实现专业教育与碳中和通识教育的高度契合。

一 “双碳”背景下碳中和通识教育的必要性

(一) 国家层面——战略需求

“双碳”战略作为我国实现高质量发展的重要战略之一,其实施标志着我国正从传统的工业化发展模式向低碳、绿色以及可持续的发展模式进行转变。在这一历史性的转型过程中,高质量人才扮演着至关重要的角色,他们不仅是推动低碳转型的中坚力量,更是促进可持续发展的核心驱动力。2021年7月,教育部发布了《高等学校碳中和科技创新行动计划》,旨在充分发挥高校在基础研究中的主力军作用以及在重大科技创新中的策源地角色,从而为实现“双碳”目标提供坚实的科技支撑和人才保障。2021年10月,国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案》,该方案强调创新人才培养模式,积极鼓励高校加快新能源、碳减排、碳汇、碳排放权交易等学科的建设与人才培养;同时,深化产教融合,鼓励校企联合开展产学合作协同育人项目,共同组建“双碳”产教融合发展联盟,并建设一批国家储能技术产教融合创新平台,为国家实现“双碳”目标提供强有力的人才支撑和技术保障。此外,我国在实现“双碳”目标的时间表上与一些发达国家相比,面临着更为紧迫的挑战,很多发达国家在70年代已经实现了碳达峰,而他们计划到2050年实现碳中和[4]。相比之下,我国计划在2030年前实现碳达峰,并在2060年前实现碳中和,仅为30年的时间间隔,任务的艰巨性不言而喻。时间短、任务重,我国对“双碳”领域的技术和人才需求无比紧迫。

(二) 企业层面——发展需要

随着“双碳”战略的深入推进,企业对工科应用型人才的需求正经历一场变革。尽管传统工程技术能力仍然是基础,但企业现在更加重视人才对低碳技术的掌握,包括清洁能源技术、节能减排技术、碳捕捉与封存技术等。这些技术的应用将直接帮助企业减少碳排放,从而符合国家的“双碳”目标。各行各业都在积极响应,推动绿色低碳转型,并加大了对“双碳”领域专业人才的需求。据人社部统计,我国现有10万左右的“双碳”领域人才,而根据目前各领域各行业对“双碳”专业人才的需求预测,“十四五”期间我国需要的“双碳”领域人才预计在60万到100万左右[5]。这一数据揭示了我国在“双碳”领域的人才需求与供给之间存在显著的差距,凸显了加快培养和引进“双碳”专业人才的紧迫性。

(三) 高校层面——人才培养

“双碳”目标的实现,不仅依赖于政策引导和技术创新的推动,更需要大量高素质人才的支撑。2022年4月,教育部发布的《加强碳达峰碳中和高等教育人才培养体系建设工作方案》,正是为了应对这一挑战而制定的。该方案明确强调,高校在“双碳”战略实施过程中扮演着培养和输送高素质人才的关键角色,为实现“双碳”目标提供坚实的人才保障和智力支持。目前“双碳”领域紧缺人才主要集中在储能和氢能,碳捕集、利用与封存以及碳金融和碳交易这三个关键领域[6]。为此,高校需增设与低碳经济、绿色技术紧密相关的专业和课程,通过系统化的教学与实践相结合,培养学生的环境意识、创新思维和专业技能,使学生成为能够适应未来绿色发展需求的高素质人才。此外,在高等教育国际化已经成为大学的重要特征和内在需求的时代背景下,还要注重培养学生的全球视野和国际竞争力[7]。兰州理工大学开设的碳中和与新能源综合利用课程,正是高校积极响应教育部上述方案的具体体现,同时也是高校在“双碳”领域人才培养中的重要举措。该课程内容广泛涵盖了碳捕集、利用与封存,碳金融和碳交易等紧缺人才领域的核心知识,通过理论学习与实践操作的有机结合,学生能够全面深入地了解这些领域的技术原理、应用场景和发展趋势。同时,在课程中引入了国际先进的低碳技术和管理经验,通过“国际会议、短期交流、长期交流、联合培养”等多平台为学生提供国际化学习机会,鼓励学生参与国际学术交流,拓宽视野,增强国际竞争力。

二 现有碳中和通识教育存在的问题

《碳达峰碳中和标准体系建设指南》指出,“双碳”目标的达成需要综合考虑碳减排、碳清除和市场化机制,覆盖能源、工业、交通运输和金融等诸多重点行业,整体呈现多学科交叉融合、发展要求更新变化快、创新型人才需求高的特点[8]。在实践过程中,发现传统通识教育无法培养学生完成“双碳”目标所需的综合素质,主要问题如下。

(一) 交叉学科教学团队建设仍需加强

目前,理工类高校已经意识到“双碳”目标的实现是复杂系统工程,仅依靠单一学科教师无法达成培养目标,因此组建了跨学科教学团队共同授课。但是,学科交叉广度不足,教学内容相互独立,知识点呈碎片化特征,思政元素难以融入,不能实现协同式教学。究其原因,碳中和通识课程以普及理念,介绍相关技术知识为主,普遍由工学类院系开设,教学团队缺乏具有经济学、法学等背景的专家教师,造成了学科交叉多为“工-工”,而“工-商”“工-法”教育缺位的情况。此外,团队授课通常将课程拆分成几大章节,每个教师负责独立的章节。在授课过程中,教师间缺乏有效的沟通交流机制导致课程知识不能有机结合,不成体系,造成学生学习兴趣下降。

(二) 课程教学模式与评价机制仍需优化

“双碳”战略要求高校着重培养学生的多学科视野、创新思维和大工程观,强调知识点的综合运用,注重知识体系的系统性,而目前的碳中和通识教育方法不能适用相关要求,课程培养模式与评价机制落后造成的学生与教师之间缺乏协同激励是导致这一现状的根本原因。“双碳”教育的高要求客观上造成了教学内容膨胀和考核难度增加,在“水课”普遍存在的现状下,仅依靠通识学分和教学任务指标的要求对学生和教师均缺乏吸引力,最终导致了选课人数少、学习意愿低、教学设计智慧点不突出、授课方式死板填鸭、产学研创结合不紧密以及课程思政缺乏等一系列问题。此外,碳中和通识教育还面临培养方案更新滞后,过程化学生学习效果考察方式不完善的问题,最终无法达到培养目标。