“两弹一星”精神驱动的国防科技特色学科建设若干思考

作者: 李晖 李向南 周薇 杜胜 吴云龙

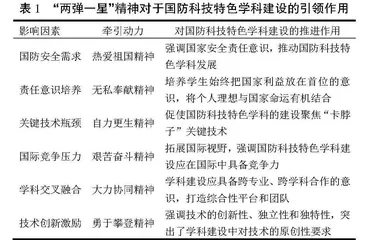

摘 要:该文深入探讨“两弹一星”精神的科学内涵,着眼于国防科技特色学科建设现状与问题。通过分析“两弹一星”精神在国防科技特色学科建设中的引领作用,揭示其在培养爱国主义情感、提升国防科技自主创新能力、推进国防科技创新的整体合力等方面的深远影响。“两弹一星”精神将国防科技特色学科建设相结合,能够激发学生爱国爱军情怀、增强学生的综合国防素养,吸引更多的优秀学生投身国防事业。同时,其中强调的科技创新、学科交叉融合等理念,更为国防科技特色学科体系建设提供坚实基础。通过该研究的深入剖析,将有助于更好地理解“两弹一星”精神驱动下的国防科技特色学科建设,为高校培养国防科技拔尖创新人才提供有益的参考。

关键词:“两弹一星”精神;国防科技特色学科建设;爱国主义;自主创新;人才培养

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)34-0020-04

Abstract: This paper delves into the scientific connotation of the "Two Bombs, One Satellite" spirit, focusing on the current situation and problems of the construction of national defense science and technology characteristic disciplines. By analyzing the leading role of the "Two Bombs, One Satellite" spirit in the construction of national defense science and technology characteristic disciplines, this paper reveals its profound influence in cultivating patriotism, enhancing the independent innovation ability of national defense science and technology, and promoting the overall synergy of national defense science and technology innovation. The "Two Bombs, One Satellite" spirit combines the construction of national defense technology characteristic disciplines, which can stimulate students' patriotism and love for the military, enhance their comprehensive national defense literacy, and attract more outstanding students to devote themselves to the national defense cause. At the same time, the emphasized concepts of technological innovation and interdisciplinary integration provide a solid foundation for the construction of the national defense science and technology characteristic discipline system. Through in-depth analysis of this study, it will help to better understand the construction of national defense science and technology characteristic disciplines driven by the "Two Bombs, One Satellite" spirit and provide useful reference for universities to cultivate top innovative talents in national defense science and technology.

Keywords: "Two Bombs, One Satellite" spirit; construction of national defense science and technology characteristic disciplines; patriotism; independent innovation; personnel training

国防科技特色学科是支持武器装备科研生产和国防科技工业自主创新的一类学科,主要围绕国家安全和国防需求展开研究,以提升军事实力和保障国家安全为目标,旨在培养高素质国防科技人才[1-2]。党的二十大报告强调了加快建设教育、科技和人才强国的重要性,要坚持为党和国家培养人才,全面提高人才自主培养质量,努力培养杰出的创新人才,汇聚全国各地的人才为国家服务。高校是尖端科技人才培养的主力军,也是加快推进军民融合深度发展的关键要道,应当加强科技创新与人才培养的综合竞争力,完善国防科技特色学科建设,促进国防科技人才的培养,为我国国防科技长远发展赋能。围绕军民融合深度发展和加强国防科技创新的战略部署,高校应当致力于构建国防科技技术人才培养和关键技术基础性研究平台,一方面作为持续推进学校学科建设的重要支点,另一方面也是加强国防科技创新人才队伍建设、国防科技自主创新源头供给,以及加快构建国防科技创新体系的重要措施。

“两弹一星”精神是中华民族宝贵的精神财富,是中国共产党人精神谱系中不可或缺的重要组成部分,也是伟大建党精神在科技进步和国防建设方面的集中体现[3]。1964年、1966年和1967年,我国相继成功地爆炸了第一颗原子弹、第一颗导弹和第一颗氢弹,随后1970年,第一颗人造卫星成功发射。在仅用了10年左右的时间,我国在以“两弹一星”为核心的国防尖端科学技术实现了长足进步,大大提高了我国国际地位和国际影响力。2020年9月,习近平在科学家座谈会上强调,科技工作者应当“秉持国家利益和人民利益至上,继承和发扬老一辈科学家胸怀祖国、服务人民的优秀品质,弘扬‘两弹一星’精神”[4]。这一精神是爱国主义、集体主义、社会主义和科学精神的生动体现,也是激励广大科技工作者不断攻坚克难、勇攀高峰的精神支柱[5-7]。这一伟大精神对于引领国防科技特色学科建设具有重要意义,将“两弹一星”精神与国防科技特色学科建设相结合,在传承和弘扬国防科技的光荣历史的同时,激发学生对国防科技的研究兴趣,为国防科技特色学科的建设和发展提供有力支撑。

本文旨在研究“两弹一星”精神的科学内涵,结合国防科技特色学科建设的现状与问题,深入探讨了“两弹一星”精神在建立完备的国防科技特色学科建设体系中起到的引领作用。通过探究这一伟大精神与国防科技特色学科建设的交汇点,揭示了国防特色学科建设对于国家和民族的重要性,为高校培养具有创新精神和责任担当的复合型国防科技人才提供理论支撑和实践指导。

一 “两弹一星”精神内涵解析

(一) 历史背景

在20世纪50年代,中国面临着来自西方国家的政治孤立、经济制裁、贸易封锁和军事威胁的困境。在这样的形势下,党中央审时度势为突破国防尖端技术并保障国家经济安全,作出了发展原子弹、导弹和人造地球卫星的重大战略决策。1956年,我国将导弹和原子弹研制列入了为期12年的科学技术发展规划。然而,当时中国缺乏先进的科技和技术支持,只能通过自主创新来实现核武器和导弹的研制,中国科学家面临了巨大的困难和挑战,并经历了长期而艰苦的努力。1964年10月16日,我国成功进行了第一次原子弹爆炸实验;1966年10月27日,我国成功发射了第一颗装有核弹头的地对地导弹;1967年6月17日,我国成功进行了第一次氢弹空爆试验;1970年4月24日,我国成功发射了第一颗人造卫星。这些重要里程碑标志着我国广大科技工作者在“两弹一星”事业上取得了胜利,“两弹一星”精神也应运而生。这种精神不仅代表了中国科学家的创新和实践能力,更体现了中国人民的民族精神和自信心。它源于科研人员和干部职工在逆境中奋斗拼搏的艰难实践,是20世纪60年代中国人民创造的宝贵精神财富,也是集体奉献、热爱祖国和科学精神的集中体现。总的来说,“两弹一星”精神是国家安全需求、自主创新需求、艰苦奋斗精神和爱国主义精神相互交织的结果。

(二) 科学内涵

20世纪末,江泽民同志在表彰为研制“两弹一星”作出卓越贡献的科技专家大会上所发表的讲话中,详细阐述了“两弹一星”精神的核心要义。这一精神包含了热爱祖国的赤子之心、无私奉献的精神力量、自力更生的拼搏精神、艰苦奋斗的创业精神、大力协同的合作精神以及勇于登攀的创新精神[8-9]。这些精神内涵蕴含着朴素的马克思主义观点,体现了中国共产党的本质和宗旨,凸显了科研工作者不畏艰难险阻、勇攀科技高峰的价值导向。“两弹一星”精神代表的是中国科学家坚持不懈、勇攀科技高峰、艰苦奋斗的精神,展示了我国在自主创新方面的巨大努力和坚定决心。这一精神还体现了爱国主义情怀,代表着中国人民的民族自豪感和民族荣誉感,同时也激励着全体中国人民为实现中华民族伟大复兴而不断努力。

二 国防科技特色学科建设现状与分析

(一) 建设现状

中国国防科技特色学科建设在当前已经取得一定的成就,在“十五”时期,国防科技特色学科开始进行布局和建设,最初主要面向国防科技高校开展工作,经过不断深化,国防科技特色学科建设已经涵盖了多个领域,包括工程技术、信息安全、航空航天、医学和战略等方面,这些学科的建设为国家的国防科技事业提供了坚实的学术和人才支持。随着国家军民融合战略的持续推进,在“十三五”期间国防科技特色学科建设逐步面向各民口高校。与国防科技高校相比,民口高校在国防科技特色学科建设方面的基础较薄弱,尚处于导正航向、夯实基础的重要阶段。需要加强同国防科技高校的合作交流,共享经验和资源。同时,进一步加强国防文化建设,培养师生的国防意识和爱国情怀,以进一步凝聚学科建设的共识和动力。

(二) 主要问题

人才培养不足。国防科技特色学科对高水平专业人才的需求很高,但目前人才培养体系仍存在一定的不足。一方面,传统技术领域人才过剩,针对新时代国防科技重大需求,存在以人工智能技术为代表的新兴学科和交叉学科的创新型人才严重不足的问题;另一方面,学科人才培养与军事科研和生产实践之间的衔接不够紧密,缺乏实践训练和实际项目经验,特别是民口高校缺乏完善的国防科技特色学科培养制度,缺乏与国防类科研院所和单位的交流和实习活动,学生对于国防科研领域缺乏认识,参与国防科研项目相对较少,导致赴国防科研单位、军工单位就业的积极性较低。

科技创新能力有待提升。国防科技特色学科建设需要具备较强的科技创新能力,以应对国家安全和国防需求的挑战。然而,目前仍存在一些瓶颈,包括科研经费不足、科研机构之间合作不够紧密等,例如国防科技特色学科的科研成果应用转化面临的产学研合作机制不够完善,市场需求与科研成果缺乏一致性等问题。这些问题限制了科研成果的有效利用和产业化进程。此外,同国防科技高校相比,民口高校在国防科研领域常常负责一些规模较小的任务,且缺乏组织性较为零散。学科建设缺乏领军人物,仍然需要持续推进大团队、大平台的布局和建设。此外,民口高校的国防科技特色学科的优势方向大多集中于应用方面,缺乏基础性研究。