因材施教确保高校电子信息类硕士培养质量研究

作者: 刘红敏 魏涛 于金霞 郭海儒 王粉花 霍占强 张利欣

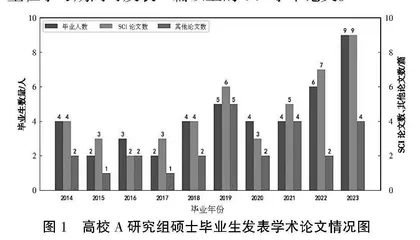

摘 要:针对人工智能技术革新对电子信息类专业硕士的能力需求,基于北京某行业型部属“双一流”高校(高校A)机器视觉与智能感知研究组和某省属行业型“双非”高校(高校B)计算机视觉与图像处理研究组2014—2023届电子信息类硕士毕业生的相关数据,对比不同层次高校两个研究组毕业生发表学术论文情况和就业情况,验证针对不同培养目标依托不同类型项目、科研平台和培养模式进行因材施教确保高校电子信息类硕士培养质量的教育理念,提出夯实基础知识、加强合作交流、严抓关键环节和个性化培养目标四项进一步提高培养质量的改进机制。

关键词:电子信息类硕士;培养目标;培养质量;因材施教;创新教育

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)34-0024-05

Abstract: Based on the data of 2014—2023 electronic information master's degree graduates from machine vision and intelligent perception research group of an industry-oriented double first-class university in Beijing (college A) and computer vision and image processing research group of an industry-oriented double non-university in a province (college B), this paper aims to meet the demand of artificial intelligence technology innovation for electronic information master's degree. By comparing the published academic papers and employment of graduates from two research groups at different levels of universities, this paper verifies the educational concept of teaching students according to their aptitude by relying on different types of projects, research platforms and training modes to ensure the training quality of electronic information masters in universities. Four improvement mechanisms for further improving training quality were put forward, namely, consolidating basic knowledge, strengthening cooperation and communication, strictly grasping key links and personalized training objectives.

Keywords: master's in electronic information; training objectives; training quality; tailored education; innovative education

据教育部发布的《全国高等学校名单》[1]统计,截至2023年6月15日,全国本科院校1 275所,其中部属院校118所,占比9.25%,包括91所“双一流”大学和27所“双非”院校;其他为省属院校,占比90.75%,包括56所“双一流”大学。从教育部《2021年全国教育事业统计主要结果》[2]和“教育这十年”“1+1”系列第十五场新闻发布会[3]获知,2021年全国共招收研究生117.65万人,共有在学研究生333.2万人,其中“双一流”建设高校在学研究生195.4万人,占比58.7%;另外,硕士专业学位授予人数占比从2012年的35%增至2021年的58%。另据《2023年全国教育事业发展基本情况》发布数据[4],2023年,全国共招收研究生130.17万人,在学研究生388.29万人,较2021年招收和在学的研究生数量分别增加12.52万和55.09万。

由上述数据可以看出:①近年来,研究生数量持续增加,反映出研究生教育规模的快速增长,而这种增长,更多的是由于专业硕士数量的增加。这一举措旨在满足国家产业发展升级对高层次专业人才的迫切需求。随着科技的快速发展和产业的不断升级,国家间的竞争,主要体现为高技术领域的人才竞争。《专业学位研究生教育发展方案(2020—2025)》明确了专业学位研究生教育是培养高层次应用型专门人才的主渠道[5],但如何在扩大招生规模的同时提升研究生的科研创新能力或实践能力、保证研究生的培养质量,对当下研究生的培养模式提出了更高的要求,是研究生教育面临的重要挑战。②不足10%的“双一流”高校承担了全国近60%研究生的培养工作。这一方面与部属院校整体实力较强,在教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新等方面的示范和引导作用有关;另一方面也与研究生教育主要是培养具有创新精神、扎实学术素养和综合能力的高级科研人才的人才目标有关。但也可以看出,仍有40%多的研究生培养工作由“双非”高校承担。如何确保不同类型高校硕士研究生的培养质量,满足“为国育才”的教育根本任务,是研究生教育中一个长期存在且亟需研究的一个课题。

近些年,随着深度学习技术的发展,以人工智能为代表的新一代技术革新浪潮席卷全球,在技术创新的同时,也深层次全面影响社会、经济的发展。特别是以大模型[6]、Sora[7]等为代表的生成式人工智能技术,以其强大的生成能力和创新能力,正在深刻地改变着社会经济形态的发展。作为我国信息类人才培养的主战场,电子信息类专业包括计算机技术、电子信息、软件工程、控制工程和人工智能等细分专业。如何在当下的科技浪潮中,探索一种符合我国国情、满足社会人才需求的研究生培养模式,提升高校电子信息类硕士研究生的培养质量,为我国科技创新、经济发展提供高质量的创新性人才,具有必要性和紧迫性。

针对上述问题,学者们提出了多种创新的教育模式和培养体系。安强身等[8]针对当前专业学位研究生教育实践创新能力提升面临的困境,提出完善校企合作机制、推进课程体系改革、强化多元化质量评价与反馈机制等能力提升的优化路径。白岩等[9]以东北林业大学为例,探讨了产教融合的培养模式,培养学生的创新思维和实践能力,使学生能够更好地适应快速变化的行业需求。赵志科等[10]通过对电子信息类专业硕士研究生工程伦理教育现状的分析,探索了多元化的课程考核与评价方式,提升研究生实际工程的决策能力。陈红等[11]从教学模式改革和加强创新创业教育与电子信息类专业教育融合等两方面开展研究,提出了将创新教育链与专业人才培养链在培养理念、课程体系、课内课外及培养阶段等方面深度融合的“双链四融”创新人才培养路径。孙超等[12]结合地方高校“服务地方、服务行业”的办学思路,提出了注重学生创新实践能力培养的一体贯穿式课程体系。陈梦等[13]介绍了中国传媒大学信息与通信工程学院在学科规划、培养目标、课程体系、专业实践、产教融合基地建设、学位论文标准、导师队伍建设和招生等方面开展了一系列改革与实践,以提高电子信息类专业学位研究生实践创新能力和培养质量。宋凌南[14]从国际化培养角度,介绍了北京航空航天大学电子信息工程学院硕士研究生国际联合培养的典型案例,并给出了当前国际形势及强国科技竞争背景下电子信息专业国际化人才培养模式的建议。郭英等[15]探讨了新形势下军校研究生创新实践能力的培养,以更好地满足部队岗位任职需要。潘永强等[16]以西安工业大学光电工程学院为例,提出了电子信息专业学位研究生联合培养基地建设举措。张泽慧等[17]则从研究生的视角出发,探讨了高质量发展的内涵与实现路径。杜永洪等[18]更是从学科交叉出发,探索了在医疗设备领域构建医工融合、产学研用协同的电子信息专业学位硕士研究生培养模式。这些研究不仅为我们提供了宝贵的经验和启示,更为提高专业学位硕士或工程硕士的培养质量进行了有益的探索。

在这样的背景下,本文结合作者专业背景,分别以高校A的机器视觉与智能感知研究组(以下简称高校A研究组)和高校B的计算机视觉与图像处理研究组(以下简称高校B研究组)电子信息类硕士生的培养过程情况作为研究对象。通过追踪两个研究组2014至2023年的电子信息类硕士毕业生的相关数据,进行分析研究,提出了研究生教育因材施教的教育理念。这一理念的核心是,根据不同层次学校的硕士研究生培养目标,以及学生的个体差异,采用相适应的培养模式和方法。这样做的目的是为了最大程度地满足学生的学习需求,挖掘和发展他们的潜能,从而确保电子信息类硕士研究生的培养质量。这一探索不仅对于提高高校硕士研究生的培养质量具有重要意义,更为新形势下我国高等教育的发展提供了宝贵的参考和借鉴。

一 培养基础数据对比

在对高校A和高校B的电子信息类硕士毕业生的培养基础数据进行深入对比分析时,我们重点关注了两所高校研究组的师资构成和学生的来源背景。

高校A研究组概况:高校A的研究组自2008年成立,一直专注于机器视觉与智能感知领域,积累了丰富的研究经验和学术成果。该研究组的师资队伍由5名硕士研究生导师组成,包括3名教授和2名副教授,其中4人持有博士学位。这样的师资配置为学生提供了坚实的学术指导和科研支持。在43名毕业生中,超过半数(22名)本科毕业于“211工程”院校,这表明高校A在吸引优秀生源方面具有较强的竞争力。

高校B研究组概况:高校B的研究组2009年成立,专注于计算机视觉与图像处理,与高校A的研究方向相似,使得两组在学术研究和人才培养上具有高度的可比性。该研究组的师资队伍同样由5名硕士研究生导师组成,但构成略有不同,包括2名教授和3名副教授,所有导师均持有博士学位。在45名毕业生中,无本科教育背景来自“211工程”院校的学生,这反映了高校B在吸引顶尖本科生方面存在一定的挑战。

二 因材施教策略

笔者先后担任过高校A和高校B两个研究组的负责人。对两个研究组的硕士研究生培养有着深入的了解和反思。高校A的硕士研究生培养目标是培养学生独立从事科学研究的能力或科技开发的能力,鼓励学生在理论研究或技术创新方面取得突破性的成就。致力于塑造学生独立进行科学研究或科技开发的能力。其培养目标不仅着眼于理论创新,也注重技术突破,旨在培育能够在科研领域取得显著成就的高层次人才。高校B的硕士研究生培养目标是培养学生具有独立从事工程设计、工程实施、工程研究、工程开发和工程管理等能力,高校B还特别强调跨学科知识的融合与应用,鼓励学生运用电子信息技术解决多领域的研究及应用问题。

两个研究组在培养方案上的差异,也反映了两校在硕士研究生生源质量上的不同考量。高校A吸引了大量来自“211工程”院校的优秀本科生,这些学生往往具有较强的学术背景和研究潜力,因此高校A的培养方案更侧重于科研能力的深化和创新思维的培养。而高校B的学生虽然本科背景多样,但他们展现出的学习兴趣广泛、学习态度积极、实践能力突出的特点,因此高校B的培养方案更注重实践技能的培养和跨学科知识的整合。在具体的培养方案实施上,两个研究组都采取了与各自培养目标相匹配的策略。主要就依托项目类型、科研平台和培养模式三个方面因材施教策略进行对比分析。