基于实验类课程的大学生实验行为调查研究

作者: 王占娣 朱慧贤 李艳萍 林洪 许靖然 李红梅

摘 要:实验类课程是人才培养的重要环节,其不仅有助于提高学生的操作技能,还是了解学生思想状态的最佳平台。该文采用问卷的方式,通过调查学生在实验类课程中的行为表现,剖析其产生的原因及其背后所蕴含的思政问题,并给出建议和措施,为课堂教学过程针对性地设定思政教育元素,培养高素质专业性技能人才提供借鉴和参考,同时也为探讨思政课程融入实践类课程的有效途径提供理论依据。

关键词:实验行为;思政教育;人才培养;学习能力;创新思维

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)01-0058-04

Abstract: Experimental teaching course is the essential and important part in the talent training, which could improvement students' manipulative skill, and is a best platform to get the state of mind of students. At the paper, we investigated students' experiment behavior by the survey application, and analyzed the reasons and stated the ideological and political problems existing in the experiment teaching courses. Some measures were be put forward. The study can provide reference for cultivation of high-quality profession skills, and also provide a theoretical basis for exploring the effective ways of integrating ideological and political courses into practical courses.

Keywords: experimental behavior; the ideological and political education; personnel training; learning ability; innovative thinking

高等教育旨在培养一批德才兼备的、拥有正确的社会主义核心价值观、人生观和世界观的高素质人才,以及具有远大理想抱负,能够为社会主义事业发展而努力服务的专门技术性人才。然而,当前大部分院校专业教育和思想政治课程严重脱节,人才的培养不能满足现代社会的需求。2021年,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出:“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面。”在思想政治工作中,要做到“遵循思想政治工作规律,遵循教书育人规律,遵循学生成长规律”。为了贯彻习近平总书记关于教育的重要论述精神,各高校积极地加强思政课程和课程思政的研究[1-3],尤其是在专业课程中引入思政教育受到普遍的关注。

专业课在增强学生专业知识,培养学生专业技能,塑造学生职业道德和人生规划中发挥重要的作用,是人才培养的主战场。实验课程是专业课的重要组成部分,是对专业理论课程的重要补充,是学生深入掌握专业课程的基础,其不仅可以帮助学生理解、巩固理论知识,提高学生的实践技能,还能培养学生的职业道德,提高学生的协作和创新能力。然而,通过走访和采用问卷星调查50家企业对人才的需求信息和新入职大学生工作表现,发现除了专业知识外,企业对应聘者的忠诚度、学习能力、领导能力、组织能力、协调能力和创新能力需要度较高。其中,企业对员工主动学习能力的需求度为85.71%,对组织协调能力的需求度为67.35%,对企业忠诚度的需求度为63.27%。然而,刚毕业的大学生入职后在工作能力、管理能力、人际关系、自我定位和职业道德方面存在较大的缺陷,主要表现为:学生敬业精神欠缺,工作不踏实、好高骛远,态度散漫,学习积极性不高,行为懒散;对自己认识和定位不清,团结协作、沟通能力、抗压能力差、主动学习能力和创新能力明显不足等。这些表现直接反映了人才培养中思想素质培养的不足。为了更好地培养适合企业发展需求的人才,从思想状态上提高学生的素质。本文以玉溪师范学院(下文简称“我院”)生物科学专业学生为主要研究对象,调查其在实验类课程中的行为,剖析其背后所蕴含的思想问题,进而提出解决途径和方法,推进实验类课程的思政教育建设。

一、调查与评价方法

(一)问卷的设定

本次以问卷星在线系统的形式,从学生态度、学习行为、学习能力3个方面考察学生在实验类课程中的行为。调查对象为玉溪师范学院生物学专业大一到大四的学生,这些学生对实验课的体验和感受各不相同。调查过程中,采用分层整群抽样法,随机抽取400名学生进行调查。发放问卷400份,回收381份,回收率95%。

(二)调查问卷的统计

利用SPSS软件进行问卷分析,检验数据的信度、效度。在统计时将非常认同、认同、经常发生和偶尔发生行为归为学生的认可范围,将基本认同、不认同、较少发生和从不发生归为不认可范围。以每一道题都作答的标准来判断是否为有效问卷,考虑到部分学生在进行答题过程不加思考随意乱答而影响最终结果,经过反复分析比较,剔除了其中20份答题废卷,使得这份问卷的回答有效率最高可以直接达到90%。经克隆巴赫检验,α系数平均值为0.967>0.8,说明本研究的数据可信度高。经过KMO和巴特利特球形检验,p=0.000,通过巴特利球形检验,KM0=0.985>0.8,说明问卷效度好,结果有效。

二、结果与分析

(一)普通课堂实验中存在的问题分析

1. 学生对实验课的态度分析

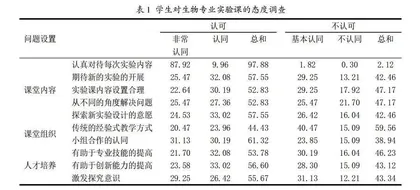

我们从实验内容,课堂组织形式和课堂意义3个方面进行调查,分析发现,有97.88%的同学能认真的完成每次实验内容,学生对新实验的开展期望度达到57.55%。然而学生对实验内容的设置认可度相对较低,只有52.83%。学生期望开始探索性和从不同的角度解决实验问题。在课堂组织方面,相对于传统的经验式的照本宣科的教学方式,学生更喜欢小组合作的方式。在人才培养方面,只有53.78%的同学认为设定的实验内容有助于提高自身的专业技能,56.60%的同学认为其可以提高创新意识,55.67%的同学认为实验内容能激发其探究意识(表1)。从中我们了解到,当代学生的小组合作意识在增加,对知识的探究精神相对较强烈,但我们的实验内容的设置与学生的需求存在一定的差距。这从某种程度上,阻碍了学生主动学习的积极性和创造性。

2. 学生实验行为

对学生实验前,实验中和实验后行为调查发现,在实验前,有54.71%的同学会做好课堂预习,57.55%的同学还尝试去自己设计实验方案。在实验进行过程中,大部分学生注重仪器设备的使用,相对于实验现象和实验问题而言,学生对实验步骤的关注度较低,只有50.00%。实验后,学生主动交流实验心得的同学较少,只有47.17%,而能进行实验反思的同学达到52.43%(表2)。出现这种现象的原因,可能教师在对实验反思和实验现象的要求较高,而对实验交流和学生设计实验方案的考核要求欠缺,导致学生注重仪器设备的使用和实验报告的撰写,而忽略了学生创新能力,主动学习和沟通能力的培养。

3. 学生学习能力调查

通过学生对各个实验环节的思考,判断学生分析问题解决问题、可持续学习的能力和批判学习的能力。结果显示,56.55%的学生能运用自己所学的理论知识预判实验结果。遇到困难或者问题时,47.71%的学生能运用综合分析等方法来判断问题;在问题讨论中,35.66%的人试图提出一种不同于他人的新看法。实验过程中, 65.10%的学生能对自己在实验中出现的失误进行正确性研判,62.27%的学生能够发现他人的实验失误。并且通过理论和实验课的学习,57.55%的学生能够完成探索性实验(表3)。这表明,学生具有较高的批判学习的能力,而学生在综合利用所学的能力,解决问题和可持续学习的能力不足。

(二)造成学生实验行为的原因及反映的思政教育

问题

1. 重理论轻实验

受到传统的重理论轻实验思想的影响,学生在思想认识上对实验类课的本质、功能和作用的认识不深入,把实验课当作是理论教育课的一种延伸和附属,认为实验课是对理论课的验证,而不予以重视[4]。导致学生在实验课上只关注完成教学计划,获得实验课学分,很难理解和思考实验课程在提高综合提高自身科研素养中的重要性。

2. 实验内容和方法单一,理论和实践无法融合

当前大部分实验类课程的教学设计只是简单地验证理论课所讲的基本概念和理论,或简单地训练实验技能。实验内容往往偏于简单,每一次实验课,全班学生只需完成一个相同的实验内容,其所需的实验材料和实验方法已经由教师设定,学生只需被动地接受,导致学生不能很好地调动和发挥学习的主动性和能动性,也不能充分地激发学生的思考[5]。这限制了大部分学生的创新思维,不利于学生将理论知识、实践能力培养和价值塑造完美融合。

3. 实验教学效果不理想

传统的实验课堂教学模式造成了大部分只知道解决独立问题,不能灵活地综合利用所学知识,解决复杂的问题,甚至不愿意去思考,导致学生不能充分认识和理解这些独立的实验问题在整个课程体系中的地位和重要性,以及它们之间的相互关系[6]。

4. 开展综合性、设计性实验受阻,无法培养学生的综合能力

目前许多高校虽然开展了验证性、综合性、设计性和创新性实验训练项目,但仍以验证性实验为主,实验内容陈旧。这些内容学生都已熟练掌握,并且能够准确地通过推测得出自己预期的实验结果,致使大部分学生在实验中主动参与的积极性不高,分析问题与解决实际问题的能力得不到锻炼[7]。

5. 学生缺少探索的动力和创新思维

目前普遍存在学生实验中依赖指导教师的现象。实验前很少有学生会主动地进行课前预习,思考实验的基本原理和方法,只会照本宣科,缺乏勇于探索的驱动力[8],导致学生思想上的懒惰。

6. 教学内容更新较慢,学生与社会脱节

随着我国科学技术的快速进步和发展,实验教学方法及技术更新的比较快,教师不能及时将自己的科研成果与生产实践和课堂教学有机融合,在教学过程中教师也没能很好地引导学生追踪科学研究前沿。导致学生对新技术的了解相对较少,学生所掌握的技能与科研、生产实践相脱节[9],最终导致学生的职业规划不明确。

7. 实验考核体制不健强,实验报告质量不高

目前许多院校仍然以实验报告作为实验课成绩考核的指标,即使有的教师在期末安排实验技能考试,但也仅趋于形式,其考试内容选自于平时实验内容。相较于理论课,根据试卷成绩判断学生所掌握的理论知识水平而言,实验课的指导教师主要凭借对实验报告评估的方式确定学生的成绩,很少有学生因为实验报告不能顺利完成而补考或者是重修。以至于有的学生在自己撰写实验报告时,存在着为了应付,甚至剽窃和抄袭别人的实验数据和实验报告等现象,背离了开设实验课和撰写实验报告的主要目的和初衷[10],长此以往,导致学生对科研诚信的认识度较低。

(三)建议和措施

1. 思政融入实验课,解决学生对实验课缺乏兴趣的问题

生物实验有很多关于思想教育的材料,如果在实验教学中,任何思想材料都遵循一个或多个固定、单调和僵化的模式,形成形式化的东西,会更加引起学生的反感。加上部分学生本身就对实验课缺乏兴趣,因此,在实验课中,可以采用灵活多样的形式融入思政教育元素。如在实验课上展示我国生物科学研究方面的成就和生物学家的奋斗史,以科学家优秀品质和对实验研究锲而不舍的精神作为课程思政的切入点。使学生认同生物实验在生物专业学习中的重要性的同时,培养学生认真负责的态度和坚忍不拔的精神。增加他们毕业后从事科学研究的自信,进而使学生享受实验的乐趣,让他们主动参与到实验研究中,而不是单纯为了完成实验课任务。