新大纲背景下军事体育课“教、训、战”一体化教学模式研究

作者: 许文保 何建省 谢智 郭晓峰 李欣鸿 陈良缘 张晨

摘 要:为进一步提升人才培养质量,在详细剖析新大纲背景下军事体育课程现状问题的基础上,以课程教学、课外训练、比武竞赛、科学研究和综合保障等为支撑点,从思路目标、指导思想、支撑理论、内容体系及方法策略等方面构建军事体育课教、训、战一体化教学模式,并从育人理念、训练模式、师资队伍和场地设施等方面提出的建设性措施策略,以期深入推动军事体育课教、训、战一体化教学模式的顺利实施,

关键词:新大纲;军事体育;一体化;教学模式;师资队伍

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)01-0110-05

Abstract: In order to further improve the quality of personnel training, this study analyzed the new syllabus and the current situation of military physical education curriculum in detail. With the support of curriculum teaching, extracurricular training, competition, scientific research and comprehensive support, we have built an integrated teaching model of military physical education, training and warfare from the aspects of thinking objectives, guiding ideology, supporting theory, content system, methods and strategies. At the same time, we put forward constructive measures and strategies from the aspects of education concept, training mode, teaching staff, site facilities and so on. The purpose of this study is to further promote the smooth implementation of the integrated teaching mode of military physical education, training and warfare.

Keywords: new outline; military sports; integration; teaching mode; faculty

军事体育训练作为军事训练的重要组成部分,贯穿于院校人才培养周期全过程,在促进战场适应能力、优良战斗作风和顽强意志品质等方面发挥着不可或缺的重要作用。近几年,我军的军事体育训练改革和发展,正在发生着深刻而重大的变革,尤其是《中国人民解放军军事体育训练大纲》(以下简称“新大纲”)颁布实施,为军事体育赋予了新的时代内涵和性质地位。所谓“夫兵者,国之卫也,非强悍有力者不胜其任”。战争是军事体育发展的重要源头之一,其形式与结构的不断演变,推动军事体育训练朝着实战化、科学化和专业化等方向发展。军队院校作为高素质军事人才培养的主要场所,其人才培养质量直接关系到我军未来发展。为进一步提升军事素质,确保校门对接营门、操场直通战场,以推进军事体育教学模式改革为突破口,树立起军事体育训练实战实训鲜明导向。

一、新大纲背景下军队院校军事体育课程现状问题分析

(一)与新时代育人理念不相匹配

依据新时代军事教育方针,院校教育必须牢固树立“立德树人、为战育人”,但由于思想认识偏差错位、管理组训体系薄弱、师资力量较为欠缺、训练内容不够完善、组训方法不够科学、法规制度不够健全及条件建设相对滞后等主客观原因,存在教育理念与新时代要求不符、新技术引入探索应用较少、战场衔接度明显较低、课程思政内容跟不上等问题,主要表现为:一是“教为战、研为战、训为战”不深入、不具体。多存在口号多、路径少;注重基本内容教学,忽视实战化训练;偏重技术训练,忽视战斗精神培育。二是新技术应用探索不够突出。当前,现实增强技术、虚拟仿真技术、线上线下混合技术及大数据分析技术等已广泛应用于军事训练中,并取得了很好的教育训练效果,而在军事体育中的应用还处于初步探索阶段。三是精英式育人理念尚未完全形成。院校作为未来指挥官、战斗员、建设者的“匠工厂”,必须确保所培养的人才符合部队建设所需、战场能力所具,力争打造出一专多能、全才全能的精英人才,而当前毕业学员还存在水土不服现象、“三基五会”能力不强、战场身心素质不硬等问题。

(二)实战化育人内容略显不足

《军队院校教学大纲》的颁布实施,为军事体育带来了新的机遇与挑战,但由于时间紧、任务重、课时少且课目多,造成基础性训练不牢、实战化内容拓展不足、课程思政内容较为欠缺等诸多问题,主要表现为:一是单课目实战化内容拓展不足,未能与作战背景、作战环境和作战任务等相结合,如障碍类课程,未拓展班组通过、重装通过、武装通过;搏击类课程,未增设木枪对刺、擒拿格斗、一招制敌和短兵对抗等训练。二是以作战任务为牵引的多课目融合内容不显。突出“聚焦实战、贴近岗位、夯实基础、综合检验”,将军事技能、军事体育和专业技能融为一体,采取预设战术背景的组合式演练式方法串联进行,是今后院校毕业学员岗位任职能力综合联考主要趋势,而当前案例式、演练式和融合式的教学模式明显应用不足,势必影响教学训练质量。三是课程思政教育内容欠缺。军事体育作为军事基础类实操课程,在战斗精神培塑上具有十分重要的作用,而以课程特色为主的思政资源元素挖的不够深、不够透,忽略了思想政治教育的服务性、引导性、激励性,远远达不到新时代课程思政的时代要求。

(三)多样化模式体系尚需深化

为进一步提升教学训练质量,打牢军事素质基础,解决好第一任能力,各院校均进行了模式体系探索,如我校的“三结合”教学模式、陆工大的“两点一线”教学模式等。虽然结合了实战化教学训练,但还存在指导思想不先进、实战元素不凸显、训练方法不多元和训练条件不多变等问题,主要表现为:一是“院校-部队”联合育人模式未形成。当前,操场对接战场不够紧密,校门对接营门不够通畅,极易出现院校之“培”与部队之“用”的供需矛盾问题,如实战意识不牢、军事素质不强、实战作用不突和有效监督不实等。二是“线上-线下”混合育人模式未形成。以空军工程大学为例,借助疫情初步开展了线上教学,并取得了一定经验积累,但疫情之后,线上教学用之甚少,如何推进日常状态下线上线下混合育人模式也成为各个院校共同面临的实际问题。三是“基础—作战”能力转化模式未形成。当前,训练质量效果多依赖肉眼观测和主观判断,缺乏更客观的数据支撑;基础体能技能训练对作战能力提升的贡献率,缺少质和量的客观评估;如何有效推动基础训练向作战训练,缺少行之有效的模式创新。

(四)应用性场地设施急需完善

随着新大纲的深入推进,场地条件建设已成为制约军事基础实战化教学训练的关键因素之一。现有场地设施多存在实战化作用不强、承训能力明显不足、使用频率较为集中、功能作用较为单一等问题,主要表现为:一是建设理念缺乏“实战元素”。训练场地的建设理念决定着一个场地的规模、布局、性能和建成后的使用效益,能够保障教学任务和日常训练是多数军队院校建设的初衷,而恰恰忽视了新时代军事教育方针的本质目的。二是场地规模缺乏“模块元素”。多数军队院校的训练场地在属性、类别、层次上未形成一定的模块和规模,各科目训练场地布局较为分散,未呈现出规模化特点;训练场地功能单一,未呈现多元化特点;场地性能可塑性欠缺,未呈现集成化特点。三是场地性能缺乏“信息元素”。训练场地基本实现不了全程跟踪、适时跟踪、全程可控和全维可视的功能,根本满足不了信息化条件下的实战需求。四是场地效益缺乏“评价元素”。在宏观上缺少统筹管理和合理分配,在微观上缺乏有效监督管理;缺少对承担人数、训练任务和场地大小之间关系的研究,以及场地建设对提高学员战斗力贡献率的深入研究。

(五)高素质师资队伍亟待提升

当前正处于改革深入期,编制结构、数量均有着新的变化。从编制结构来看,军事体育教员多数为文职或士官编制;从年龄结构来看,受改革影响,军官年龄普遍较大,文职或士官教员相对年轻,断层现象明显;从入职来源来看,90%以上的教员来自于地方高校;从科研成果来看,国家级课题成果较少,高水平科研论文不多。综上分析,当前任职教员的能力素养与新时代要求相差甚远,主要表现在:一是知战教战的认识不高。知战是指必须要了解部队、了解战争,能够把握现代战争的制胜机理;教战是指教员必须具备较强的实战化教学组训能力,打仗需要什么就教什么[1]。二是为战研战的意识不牢。为战研战是指科研创新要紧紧围绕作战理论研究,确立为提高部队战斗力服务、为人才培养服务的正确导向。当前,军事体育教员科研创新能力较为薄弱,缺乏科研攻关知名团队,更缺乏以实战化体能或作战体能为主题的科研平台。三是实战经验相对缺乏。教员具有部队任职经历的明显较少,而参与或组织部队军事演训活动的更是少之又少,造成不懂、不专、不清的现象。

二、新大纲背景下军事体育教、训、战一体化教学模式构建

(一)构建思路及目标

其构建思路为突出“聚焦强军目标,培育精英人才”育人理念,遵循“瞄准岗位需求、强化实战意识、夯实基础体能”设计思路和“体系化、层次化、实战化、拓展化”设计原则,以培养合格士兵、战斗员、优秀班长和预任排长为梯次标准,有步骤、有计划推进教学模式改革。

其构建目标为以实战化教育训练为牵引,以提升第一任职能力为目标,融合课程教学、课外训练、比武竞赛、科学研究、综合保障等关键因素,不断推动军事体育教学模式创新改革,在人才培养“源头上”解决好“水土不服”“五个不会”等问题,力争在高素质军事人才培养模式上提供实践范式。

(二)指导思想及其支撑理论

军事体育教、训、战一体化教学模式,是一种基于“能力培养”为目标,以素质提高为基础,以知识结构改善为途径,精选和组合一种或多种教学方法,完成特定的教学内容,达成教学目的的过程。其支撑理论如下。

(1)军事训练学理论:军事体育隶属于为军事训练,理应把军事训练学理论作为理论基础,包含了目标控制、要素分析、优选决策和反馈评价理论等。

(2)认知学习理论及建构主义理论:强调“情景”“协作”“会话”,着眼于培养学习研究解决现实问题的思路、思想、理论和理念。

(3)媒体信息传播理论:包括信息资源的产生、发展、创新规律,信息传播的基本过程和类型,媒体信息传播的方式,媒体的选择和运用。

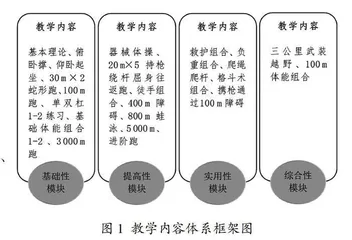

(三)教学内容体系

依据《军队院校教学大纲-军事基础》中军事体育的课目设置、学时分配和阶段目标等,构建符合新大纲背景下军事体育教、训、战一体化教学模式的教学内容体系,如图1所示[2]。

(四)实施方法策略

以培养指挥打仗、组织训练、带兵管理和筹划协调能力为课程体系顶层目标,科学划分基础课程、学科课程、综合课程及拓展课程,使其密切联系、相互促进、有机衔接且逐级形成,并协调好与课内教学、课外训练、比武竞赛、综合保障和科研学术等之间的衔接。具体实施方法策略如下。

1. 教学训练一体化

一是构建教训一体化实战化内容。按照课内“突出讲精讲透、实现会辩能训”、课外“注重知识转化、促进能力生成”、竞赛“聚焦指挥管理、提升作战能力”的主体思路,充分发挥好课内教学的引导作用、课外训练的补充作用和比武竞赛的渲染作用。二是创新教训一体化实战化模式。牢固树立精英人才、特种训练教育理念,适时进行一些超常时间、难度、险度的“超纲”特设科目训练。同时,创新“学、讲、研、练、用”相结合的多样化教学方式,多采用交流式、问题式、案例式、研讨式和探究式等教学方法与手段。