从数学文化角度分析课程思政设计

作者: 李红玲

摘 要:数学文化与课程思政关系密切,以江苏省首批一流线上课程高等数学(文科类)的建设为例,从数学文化角度分析课程思政设计,按照数学思想、数学方法、数学史和数学美四方面的内容来抽取思政元素,并精心设计教学过程:通过创设问题串,引导学生探究数学思想与方法,达到思维训练目标;通过整合教学内容,点缀呈现数学史与数学美,进行价值观培养;通过建设第二课堂,及时更新趣味补充,完善思政教育。

关键词:数学文化;课程思政;高等数学;教学设计;教学探索

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)02-0025-04

Abstract: Mathematics culture is closely related to curriculum ideology and politics. The construction of Advanced Mathematics (liberal arts) which is the first-class online courses in Jiangsu Province is taken as an example. The curriculum ideology and politics design is analyzed from the perspective of mathematics culture. The ideological and political elements are extracted according to the contents of mathematical thought, mathematical method, mathematical history and mathematical beauty. By creating a series of questions to guide the students to explore mathematical thought and method, the goal of thinking training is achieved. By integrating the teaching content and presenting the history and beauty of mathematics, the goal of cultivating values is achieved. By the construction of the second classroom to update the interesting supplement in time, the goal of ideological and political education is achieved.

Keywords: mathematical culture; curriculum ideology and politics; Advanced Mathematics; teaching design; teaching exploration

2016年12月7日至8日,习近平在全国高校思想政治工作会议上强调:“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面”。2020年5月28日教育部发布的《高等学校课程思政建设指导纲要》指出,“全面推进课程思政建设,就是要寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观”。自此,各大高校都掀起了课程思政建设的高潮,每一门课程都需要提取思政元素、融入思政教育。针对数学课,应该如何进行课程思政设计,已有研究主要从课程内容和教学方法上入手,如在绪论课上结合专业性质进行数学与家国情怀相结合的理想教育、结合时代特征关注社会热点内容来挖掘思政素材、制定专属教学模式通过互动式等教学法体现核心价值观教育等[1-3]。本研究是从数学文化的角度挖掘思政元素,以江苏省首批一流线上课程高等数学(文科类)的思政建设为例,体现在思政教育指导思想下进行教学设计的过程,总结经验,以期为数学类课程的思政设计提供新思路。

一、研究过程

(一)思政元素分析

1. 思政教育指导思想

《高等学校课程思政建设指导纲要》中指出,思政主线应该是爱党、爱国、爱社会主义、爱人民、爱集体,思政元素包括政治认同、家国情怀、文化素养、宪法法治意识、道德修养等主要方面。细化到理学类专业课程,思政内容主体是科学思维方法的训练和科学伦理的教育,要培养学生探索未知、追求真理、勇攀科学高峰的责任感和使命感。那么高等数学课程哪些方面可以体现这些思政元素?数学文化中含有大量丰富的素材,所以从数学文化入手分析。

2. 数学文化概念剖析

关于“数学文化”的内涵,顾沛[4]指出,狭义的包括数学的思想、精神、方法和观点,以及它们的形成和发展;广义的还要加上数学家、数学史、数学美、数学教育和数学发展中的人文成分、数学与社会的联系、数学与各种文化的关系等[4]。杨豫晖等[5]综合了多位研究者的界定指出,数学文化是包括数学知识、精神、思想方法及思维方式等共同约定的总和。《普通高中数学课程标准》(2017年版2020年修订)[6]中给出,数学文化包括数学的思想、精神、语言、方法、观点,以及它们的形成和发展;还包括数学在人类生活、科学技术、社会发展中的贡献和意义,以及与数学相关的人文活动。可见,数学思想、数学方法、数学史及数学美等内容是研究者们共同认可的数学文化内容。

3. 数学文化对应思政元素

高等数学(文科类)课程是针对文科大学生设计的大学数学课程,内容主要是一元微积分。在建设过程中,针对课程内容的特点,从数学思想、数学方法、数学史和数学美这四个数学文化方面来进行思政元素分析抽取。

首先,数学思想与数学方法的区分。有的教材中会把数学思想与数学方法统一,称之为数学思想方法;有的教材会把它们分开,区分的标准是思想是宏观的,而方法具有具体性可操作性。本研究采用后一种说法。以高等数学(文科类)为例,常见的数学思想有极限思想、化归转化、化整为零、积零为整和以直代曲等,常见的数学方法有整体法、反推法、代元法、分部积分法等。

其次,数学史的分类。汪晓勤[7]把数学史分为知识源流、学科联系、社会角色和多元文化等类型,其中知识源流指的是知识发展的历史过程中的人物、事件等,学科联系指的是数学与其他学科的关联,社会角色指的是数学在数学发展中起到的作用,多元文化指的是不同国家在统一数学课题上的成就贡献等。一元微积分的内容中含有牛顿、莱布尼茨、罗尔、拉格朗日及欧拉等多位数学家,他们的研究思想、研究过程,还有生平经历等都是丰富的数学史内容,可以对应到各种分类中。

最后,数学美的分类。顾沛[8]把数学美分为简洁美、对称美和统一美等类型,其中简洁美体现在数学公式能够用简洁的形式表示丰富的内容;对称美体现在数学中可以表示出不同领域的对称性,也体现在有些数学公式本身具有对称性;统一美体现在数学可以把看上去混乱的内容用统一的公式表示出来。本课程中有含有大量数学公式,可以体现多种数学美。

通过一一对应分析可以发现,数学思想和数学方法可以培养学生的科学思维方法的训练,而数学史和数学美可以对学生进行科学伦理的教育,培养学生探索未知、追求真理和勇攀科学高峰的责任感和使命感。根据对应分析,结合已有的研究成果[9-12],将高等数学(文科类)课程中的具有代表性的思政元素汇总,见表1。

(二)思政教学设计

1. 创设问题串,引导探究数学思想与方法

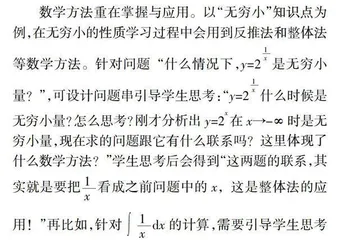

数学思想与数学方法具有特殊性,如果采用讲解接受教学模式,学生的掌握不透彻,思维训练不足,不能实现远迁移的目标,因此适合采用引导探究教学模式,教师依据教学内容设计层次性的问题串来引导让学生自己探究感悟。文科生的数学思维能力不强,比较害怕推理论证,曾有学生苦恼地问“当我拿到题目的时候,我怎么知道会用到哪种思想方法?我怎么知道什么时候要分类讨论?我怎么知道什么时候要当成一个整体来看?”因此,一定要教会学生探究,引导学生自己看出来应该怎么办,这样他才能真正掌握知识,体会科学思想方法,培养科学思维方式。

数学思想重在体会与领悟。以“极限”思想为例,首先将“年轻无极限”的时尚标语引入课堂,拉近师生关系,激发学生的学习兴趣;接着抛出“数学上的极限与生活中的极限是一样的吗?”,从生活引入数学,引导学生进入抽象过程——以多个数列为例,让学生探究其变化趋势,从而抽象出极限的定义。整个过程中,强调事物的“运动本质”,强调运动的“变化趋势”,让学生体会极限的思想,得到思维的训练。以“连续”思想为例,首先通过植物生长、气温变化等直观图片引入教学,给出生活中的“连续”体现,然后追问“怎样用数学语言来表示这个过程呢?”,培养学生用数学的眼光观察生活、用数学的思维思考生活、用数学的语言表达生活的能力;在获得定义后,引申出“不要拔苗助长,要遵循事物连续变化的规律,学习与生活都要脚踏实地、循序渐进,成功没有捷径”的思政元素。

数学美需要启发需要培养,需要教师的及时点拨,也需要教师的言传身教。在“乱花渐欲迷人眼”丰富多彩的现代生活中,要让学生体会到数学的“简洁美、对称美和统一美”,需要教师的教学智慧。以拉格朗日中值定理的公式”为例,教学中设计从罗尔定理到拉格朗日中值定理的过渡,体会从特殊到一般的过程;再让学生尝试用自己的口头语言去描述这个结论,如“总能找到这么一个点,在该点处曲线的切线,平行于,两个端点连成的线段”之类的话语;接着用数学符号来表示结论,学生就会感受到数学的简洁美;最后再让学生分析左右函数的特点,该公式建立了函数值与导数之间的定量联系,体现了事物之间具有联系性,培养学生用联系的观点看问题,感受数学的统一美。

3. 建设第二课堂,及时更新趣味补充

课程思政不仅在课堂教学内容中要精心设计,还需要在课后学习中有所体现。针对高等数学(文科类)课程,设计了以下三类第二课堂知识点。

第一类,体系化的数学发展历史。与课堂教学知识相融合的数学史是跟知识点一一对应的有针对性的片段化的数学史,而第二课堂中的数学史具有体系化完整化的特点。如,微积分的发展的内容设计:从两千多年前古希腊的运输需求出发,由阿基米德和刘徽的割圆术,到牛顿、莱布尼茨的发现,加上维尔斯特拉斯、勒贝格的完善,最后是恩格斯和克莱因评价。这样一个数学史全面详细的介绍,有多元文化的体现,是教学课堂上不能全面呈现的,否则就喧宾夺主,影响了知识的传授;而将它作为第二课堂的内容,从容不迫娓娓道来,学生就可以接受到系统的数学历史知识,感受到历代数学家们不懈的努力,培养其探索未知、追求真理和勇攀科学高峰的责任感和使命感。

第二类,结合生活的知识趣味应用。微积分的思想跟生活是息息相关的,网络中有很多跟微积分知识相关的趣味词条,放在第二课堂就成了合适的趣味补充,所以各章都有《开心一笑》的环节设计。如极限章节的开心一笑,“lim(馅→0)包子=馒头,lim(馅→∞)包子=丸子”是与极限定义相关的趣味词条,教学中这样设计,首先让学生看这个词条,理解极限在生活中的体现,然后追问学生“这种说法是否合理?”引导学生分析极限过程“馅→∞”是否合理?更严谨的说法是什么?最终得到“皮→0”时包子就变成了丸子。这样的设计,不仅让学生感受到微积分在生活中的趣味应用,能够体会知识的生活化,还能够培养学生用数学的眼光看问题,培养客观辨析的能力。