COVID-19疫情下高等院校科技创新变革与担当

作者: 尤延铖 董一巍 殷春平

摘 要:作为国家创新体系的重要组成部分,高校在科技创新中有着独特的使命和角色。新冠肺炎疫情作为典型的“黑天鹅”事件,对高等院校的科研创新造成了许多困难,但同时也带了机遇与挑战。该文根据疫情背景下的高等院校科技创新发展现状,结合厦门大学应对新冠肺炎疫情的科技创新思路,论述了高校科技工作者应有的责任与担当。并以厦门大学航空航天学院的科研创新举措为例,提出我国高等院校科技创新的应对策略。

关键词:新冠肺炎疫情;科技创新;高等院校;责任与担当;厦门大学航空航天学院

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)04-0015-04

Abstract: As an important part of national innovation system, colleges and universities have a unique mission and role in scientific and technological innovation. As a typical "black swan" event, COVID-19 has brought many difficulties to scientific research and innovation in universities, but also opportunities and challenges. Based on the current situation of scientific and technological innovation in colleges and universities under the background of COVID-19, this paper discusses the responsibility of science and technology workers in colleges and universities in combination with the scientific and technological innovation ideas of Xiamen University in response to COVID-19. Taking the scientific research innovation measures of School of Aerospace Engineering, Xiamen University as an example, the countermeasures of scientific and technological innovation in Chinese universities are put forward.

Keywords: COVID-19; scientific and technological innovation; colleges and universities; responsibility; School of Aerospace Engineering; Xiamen University

在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控这场没有硝烟的“战疫”中,全社会握指成拳,矗立起一座坚固的新长城。科学技术作为第一生产力,为这座长城筑起了坚不可摧的铜墙铁壁。全民“战疫”的大形势,科技变革加速、科研担当凸显,高校科研创新也迎来了新的机遇与挑战。本文从厦门大学航空航天学院科研管理改革的视角,探讨年轻学院科研成长之路,以更好地践行“把论文写在祖国的大地上,把科技成果应用在实现现代化的伟大事业中”[1]。

一、新冠肺炎疫情背后的科技变革

2020年3月2日,习近平总书记在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作时强调,人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术[2]。人类战胜大灾大疫离不开从医疗卫生到人工智能、无人化技术等顶尖科学发展和新兴技术的创新与变革。

(一)医疗科研快速响应

疫情伊始,医疗卫生领域科研攻关率先启动。2020年1月22日,国家自然科学基金委启动专项项目,紧密围绕新型冠状病毒感染的病原学、流行病学、发病机制和疾病防治等相关重大科学问题开展联合研究;2020年1月,福建省科技厅启动了针对病毒防治的产品研发专项项目征集工作,组织全省科研力量开展应急防治技术科研攻关;2020年1月到2月,全国地市的科技局纷纷紧急启动了疫情防控科研攻关,简易程序全力支持研发;2020年2月8日,科技部发布了应急项目指南,为打赢疫情防控阻击战提供科技支撑。

(二)互联网技术变革

突如其来的疫情,倒逼了全社会加速“在线”。回首2003年非典肆虐中国,互联网产业却逆流而上,淘宝诞生并蓬勃发展起来,改变了每一个人的生活。当下,互联网成为网络化时代最大的防控助力,精准定位,联防联控,让病毒无处遁形。在线办公、网络教育、远程医疗和互联监控等网络化技术深度应用,全面护卫了“疫情”条件下千家万户的正常生活。重大公共卫生事件推动网络技术深刻变革的情景再次得到验证。

(三)人工智能技术变革

疫情之下,人工智能技术也迎来重大发展。2020年2月4日,工信部发文指出“要充分发挥人工智能赋能效用,协力抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情”“尽快利用人工智能技术补齐疫情管控技术短板,快速推动产业生产与应用服务”[3]。疫情催生新业态加速互连,AI无感测温、AI影像诊疗和AI病毒溯源……“智能化”大潮呼啸而至,万物互联的AI+时代于疫情中加速到来。

(四)无人化技术变革

疫情形势最严峻情况下,任何人与人的接触都会带来潜在的病毒传播风险。2020年2月8日,湖北省政府新闻发布会宣布,出动直升机、小型固定翼飞机60余次参与疫情防控[4]。当天,国防科技创新快速响应小组也发布紧急需求[5],以疫情区应急作业无人机为代表的无人化国防科技创新迅速涌现。从智能化到无人化的转变,代表着新兴使能技术驶入“快车道”,世界科技创新进入对人类智能逆向工程与强化的“认知革命”阶段[6]。

科技变革背后更重要的是科研思维范式变化产生的深远影响。从上述技术变革可以看出,科研活动正从以观察认知为手段的严格因果思维,嬗变为以大数据技术为手段的概率因果思维,并朝着以人工智能为手段的万物互联思维发展。诸多领域在交叉汇聚过程中,呈现出多源爆发、交汇叠加的“浪涌”特征。科学技术的“学科孤岛”正在逐步瓦解,基础研究、高技术研发和应用研究的边界日益模糊,最终将融合为前沿科学。正如国家自然科学基金委主任李静海院士指出的“从科技发展态势看,新一轮科技革命正在兴起,科研范式正在发生深刻变革,学科交叉融合大势所趋,开放合作走向深入”[7]。

二、新时代对科技创新工作的新要求

随着中国特色社会主义进入新时代,国家科技创新的概念内涵也在与时俱进。党的十八大报告指出,我国科技创新工作“要坚持走中国特色自主创新道路,以全球视野谋划和推动创新,提高原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力[8]”。党的十九大更将科技创新提升到前所未有的重要位置。报告指出,科技工作要“加强应用基础研究,拓展实施国家重大科技项目,突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新[9]”。从党的十八大报告的三种创新——“原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力”汇集到党的十九大报告中的“颠覆性技术创新”,充分体现了国家进步带来的认识变革与科技自信。“原始创新”和“集成创新”可以共同支撑国家在基础理论和工程技术方面的“颠覆性技术创新”,而“跟跑”类型的“引进消化吸收再创新”则随着我国科技发展阶段超越而不再被鼓励。2020年1月21日,科技部、发展改革委、教育部、中科院、自然科学基金委五部门联合制定了《加强“从0到1”基础研究工作方案》,进一步为弘扬敢想敢干的新时代科技领跑精神,为谋划“颠覆性创新”能力建设构建了制度环境和肥沃土壤。

新时代对高校科技创新工作也提出了新要求。十三五期间,我国科技创新能力快速提升。SCI国际科技论文数位居世界第2,其中高被引用论文数量处于世界第3[10]。应该看到,科技期刊是原始创新的重要发布平台,是科研成果的主要载体之一。2016年5月30日,习近平总书记在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上就提出:“广大科技工作者要把论文写在祖国的大地上,把科技成果应用在实现现代化的伟大事业中”[11]。2020年1月30日,科技部发布《科技部办公厅关于加强新型冠状病毒肺炎科技攻关项目管理有关事项的通知》,进一步要求各有关攻关项目承担单位及其科研人员勇挑重担、敢于担当,把研究精力全部投入到各项攻关任务上来,“把论文写在祖国大地上,把研究成果应用到战胜疫情中,在疫情防控任务完成之前,不应将精力放在论文发表上”[12]。新时代对高校科技创新提出的新要求,是完成“脱虚向实”的革新与净化,完成以提升服务国家重大需求和经济社会发展能力为导向的革新与净化。

三、高校科研工作者应有的责任与担当

高等院校作为国家创新体系的重要主体,承担着引领和服务国家创新战略的历史使命。习近平总书记在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上的重要讲话中强调:“实现中华民族伟大复兴的中国梦,必须坚持走中国特色自主创新道路,面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,加快各领域科技创新,掌握全球科技竞争先机”[11]。“这三个面向”战略基点,为科技创新的责任和担当指明了方向。

一是面向世界科技前沿,进一步深化基础理论原始创新。以厦门大学(简称“厦大”)为例,厦大自建校伊始,《厦门大学校旨》便开宗明义指出,“本大学之主要目的在博集东西各国之学术及其精神,以研究现象之底蕴与功用,同时阐发中国固有之美质,使之融会贯通,成为一种最新最完善之文化”[13]。厦大人秉承这一校旨,致力于基础科学研究,涌现了一大批大师级专家、学者,创造出大量原创性的科研成果。新时代,高校作为科技发展与基础研究的创新源泉,更应该继续围绕前沿科学制高点,瞄准世界一流,敢于在世界舞台上与同行对话,在传统优势基础学科更攀高峰,再创辉煌。

二是要面向经济主战场,进一步加快科技成果转化。当前我国高校科技成果转化的主要问题在于成果远离市场需求、推广价值不高、转化生产力的能力弱。高校需进一步整合学校科研保障条件,打造深度融合的产学研用体系。建立起一套行之有效的包括科技成果归属、科技管理机制、中介服务机制、风险投资机制、评价机制和激励机制等在内的高校多方位科技成果转化体系,把学校科技研发融为国家创新体系中的重要一环,以科技成果转化等直接服务于区域经济和产业发展。

三是要面向国家重大需求,推动关键核心技术自主可控。关于科技创新,习近平总书记用形象的比喻,作出重要论述:“当今世界,科技创新已经成为提高综合国力的关键支撑……谁牵住了科技创新这个牛鼻子……谁就能占领先机、赢得优势”[14]。高校应该积极对接国家战略,努力承担国家重大科技任务,集中优势创新资源开展攻关,以时不我待的紧迫使命感着力攻克事关国家安全、生态保护、重大疾病防治和清洁能源等国家重大难题。坚持目标导向、问题导向和应用导向,在工程技术科学等领域牵住“牛鼻子”技术,突破“卡脖子”技术,谋篇布局,创新聚力,切实为推动国家核心技术自主可控作出贡献。

四、厦门大学航空航天学院科研管理改革举措

厦门大学航空航天学院成立于2015年4月6日,由飞行器系、动力工程系、机电工程系、自动化系、仪器与电气系和工程技术中心组成,中国工程院院长、中国航空发动机集团科技委主任尹泽勇为学院首任院长。厦门大学航空航天学院是厦门大学的工科大院之一。学院始终瞄准国家战略需求和国际科技前沿,坚持按照 “大项目、大团队、大成果、大贡献”发展理念开展工作,推出了三项具体科技创新改革举措。

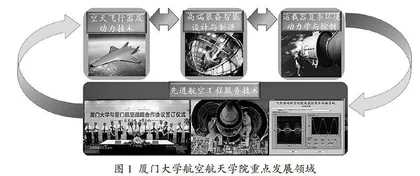

一是找准重点方向,集中资源以实现“以小谋大”。航空航天特色决定了学科内生动力源于服务国家重大战略及国防安全。学院成立伊始,以制定“十三五”规划为契机,学院组织学科带头人认真调研国内外现状,咨询院士专家意见,结合现有人才专业优势,谋定了四个适度超前、引领未来的重点发展方向:空天飞行器及动力技术、高端装备智能设计与制造、运载器复杂环境动力学与控制和先进航空工程服务技术。如图1所示。