新工科背景下交叉融合型创新人才培养模式探索

作者: 林鹏 许振浩 杨为民 亢金涛 刘斌

摘 要:我国已成为城市地下空间建设规模和速度第一大国,城市地下空间开发等重大工程建设过程中的灾害防控、智能化建造、智能化运维、智能化管理、数字化规划与设计等成为亟待解决的关键问题,亟需设计、施工、运维、灾害防控、人工智能、大数据等多学科交叉融合人才。该文围绕新工科背景下城市地下空间工程专业人才需求的变化,从跨学科交叉培养平台建设、国家重大工程引领、党建引领3个方面对交叉融合型创新人才培养模式进行探索与实践。培养了一批政治素质过硬、科研能力突出的服务于“一带一路”倡议和交通强国国家战略的交叉融合型创新实践和德才兼备的高水平人才。

关键词:新工科;城市地下空间工程;交叉融合;教学模式;人才培养

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)04-0027-04

Abstract: China has become the largest country in terms of scale and speed of urban underground space construction, and there are many key issues that need to be solved. For example, disaster prevention and control, intelligent construction, intelligent operation and maintenance, intelligent management, digital planning and design. Therefore, there is an urgent need for cross-disciplinary integration talents with the ability of design, construction, operation and maintenance, disaster prevention and control, artificial intelligence and big data. This study focuses on the changes of talents demanded by urban underground space engineering major, and explores the cross-disciplinary integration and practical teaching mode from three aspects. They are the construction of interdisciplinary cross-cultivation platform, national major projects leading, and party building leading. It has cultivated a group of high-level talents with excellent political quality and outstanding scientific research capabilities that serve the national strategy of "the belt and road initiative" and the strong transportation network.

Keywords: new engineering; urban underground space engineering; cross-disciplinary integration; teaching mode; talent training

我国重大工程建设需求与速度居于世界前列,已成为隧道建设规模和难度最大的国家[1-3],也是城市地下空间建设规模和速度第一大国[4-5]。但距离隧道强国仍有差距,在从数据到信息、从数字化到智能化等方面,仍有极大研究和发展空间。为保障安全施工,隧道与地下空间施工及灾害防控的新理论、新方法、新技术、新材料、新设备等不断涌现[6-8],数字化智能建造的多学科融合理论、数字化智能建造韧性基础理论、数字化智能建造工程与地质体耦合基础理论等成为地下空间的重点发展领域和方向。国家重大工程建设与灾害防控对学科交叉融合具有迫切需求,亟需设计、施工、运维、灾害防控、人工智能、大数据等多学科交叉融合人才,进而全面提升我国隧道与地下空间建设及防灾减灾科技水平和“走向世界”的国际竞争力。

近年来,以物联网、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术正在催生新一轮科技和产业革命,国家也出台了有关大数据、人工智能和高等学校创新创业教育改革的相关行动纲要、实施意见和计划等,为隧道与地下空间掘进、灾害防治、安全控制尤其是信息化、智能化提供了宝贵契机。为主动应对新一轮科技革命与产业变革,教育部自2017年开始积极推进新工科建设,先后形成了“复旦共识”“天大行动”和“北京指南”,并发布了《关于开展新工科研究与实践的通知》《关于推荐新工科研究与实践项目的通知》等政策,带动了各学科教学模式的探索与改革[9-15]。本项目本着“聚焦亮点、重点突破、牵引全局”的理念,顺应“新工科运动”趋势,从我国重大工程建设的需求出发,旨在培养具有“创新能力强、实践能力强、国际视野广、文化素质高”的新工科交叉融合型创新人才,助力智能设计、智能施工、智能运维的变革与创新,从而提升中国隧道与地下空间建设科技的国际竞争力。

一、交叉融合型创新人才培养目标

针对国家重大工程建设与灾害防控对学科交叉融合人才的迫切需求,本项目面向国际新型基础设施发展前沿,以学科交叉、知识融合为基础,确立了如下培养目标:(1)促进多学科交叉育人体系构建,打造高水平的跨学科师资队伍,搭建跨学科交叉培养平台,培养一批具有“阔眼界、深融合、广交叉”素养的学生;(2)与国家重大工程需求和国际前沿相结合,打通实践、理论和学科交叉环节,培养学生解决国家重大工程实际问题的实践创新能力;(3)建立人才培养的思想保障体系和思政教育体系,实现学校与实践地的党建一体化,探索学校内与实践地师生党支部联创模式,发挥学生党员解决重大工程问题的骨干和先锋作用,激发学生“工程报国、科技报国”的理想使命和责任担当。

二、交叉融合型创新人才培养具体实施方案

针对城市地下空间工程,如何保证隧道与地下空间的安全、高效、智能、可持续开发与利用是国内外高度关注的重大课题。目前隧道与地下空间施工中,数字化智能建造的多学科融合理论、数字化智能建造韧性基础理论、数字化智能建造工程与地质体耦合基础理论等成为重点发展领域和方向。但是城市地下空间工程开发缺少设计、施工、运维、灾害防控、人工智能、大数据等多学科交叉融合创新人才,城市地下空间工程学科缺乏交叉融合人才培养体制和教师激励评价机制,学科课程内容相对滞后,学生理论知识与国家重大工程需求和国际前沿问题相结合的能力需进一步提升,党组织的政治核心作用、战斗堡垒作用和党员模范带头作用发挥不充分。因此,通过研究探索新工科背景下交叉融合型创新人才培养模式,培育具有国际影响力的交叉融合型创新人才,对于国家重大工程建设与灾害防控具有重要意义。以下将具体阐述交叉融合型创新人才培养实施方案。

(一)搭建跨学科交叉培养平台

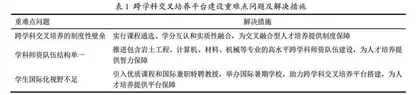

面向重大工程的交叉融合人才培养体制和学科师资队伍建设,针对存在的重难点问题,从制度、智力、平台3个方面助力搭建跨学科交叉培养平台(表1)。

1. 制度保障

面对当前跨学科交叉培养的制度性壁垒,本项目调研国际先进模式,结合国情校情,推动与国内外一流岩土工程学科高校、科研院所合作交流,共同打造创新基地,推进建立创新型人才培养模式;将国际前沿学术发展、最新研究成果和实践经验引入课堂教学,以遇到的重大工程科研问题需求为中心,将单一学科知识重新组合新体系,通过产学研融合、跨学科融合、持续性改进,制定专门培养体制和方案,实行课程通选、学分互认和实质性融合,为交叉融合型人才培养提供制度保障。

2. 智力保障

学院大力引进国际化人才,聘任国内外知名学者和经验丰富的企业导师为山东大学兼职讲席教授和特聘教授,开办学术讲座、多学科课程,指导学生毕业论文(设计),教师队伍核心竞争力显著增强。推进包含岩土工程、计算机、材料、机械等专业的高水平跨学科师资队伍构建,已形成一支年龄与学科结构合理、学术造诣高、团队协作意识强的教学科研队伍,获全国首批“全国高校黄大年式教学团队”。

3. 平台保障

以国际化促培养,以交流合作促培养,在平台建设和学术探讨上开展积极探索。通过与国际知名高校合作,引入一批优质课程和兼职特聘教授指导学生。2019—2022年连续4年举办国际暑期学校,来自国内外30余所高等院校学生参与。国际暑期学校聚焦城市地下空间开发利用过程中的关键技术问题,共同探讨科技与文化前沿。课程实行全英文授课,通过专家讲座、学术报告、主题课程等丰富多彩的教学形式和多种多样的特色活动,丰富了学生专业基础知识,引导学生主动深入思考专业研究方向。暑期学校的顺利开展拓宽了学生的国际视野和对国际前沿知识的了解,提高了学生的跨文化交流能力,有效推动了暑期学校项目的继续开展、国际化教学模式的宣传和推广,探索了开放办学协同育人新思路,拓展了国际、校际交流合作。

定期邀请国际知名学者到山东大学开展教学、讲座和学术合作研究。充分发挥兼职讲席教授等引领性作用,以学术讲座、联合指导、互访培养等模式,助力搭建跨学科交叉培养平台,为交叉融合型人才培养提供平台保障。

(二)国家重大工程引领

与国家重大工程需求和国际前沿相结合,打通实践、理论和学科交叉环节,强化学生专业实践培养、提升学生综合素质素养(表2)。

1. 教学实践基地建设

针对现有培养模式阶段割裂、科研训练环节重复、时间资源未充分利用等培养难题,紧密结合“一带一路”和交通强国的重大需求和国际前沿,依托水利水电、交通运输、隧道与地下空间等领域重大工程项目,以发现工程需求为导向,以解决工程问题为目标,以坚持前瞻创新为指引,成立课题攻关小组,建立新疆某隧洞工程、湖北利万高速公路、黔张常铁路等10余个工程实践和科研育人双基地。引导课堂教学与科研训练、校内教学与校外实践、理论学习与工程实践融合,为交叉融合型人才培养提供实践平台。

2. 践行“五位一体”学生培养方式

以创新实践教学为基础,贯彻校内导师与现场导师双导师联合培养机制。积极在教学中开展工程案例演练与教学探索,强化实践教学环节,注重“产-学-研-用”相结合,把课堂和实验室从校园搬到了工程现场。通过选派优秀学生担任现场超前地质预报项目的副总工程师、工程部长等技术职务,促使学生在课程学习和研究中,立足工程需求,理论结合实践,使学生将课本知识真正地转化成实践能力,使学生切实“学有所用,学以致用”。

目前该人才培养模式已经在新疆某隧洞工程、山西中部引黄、黔张常铁路、建恩高速、利万高速等重大工程项目中开展,培养的学生通过这种锻炼,加深了对课堂知识的理解,真正做到了理论联系实际,论文写在祖国大地。同时,学科以保障工程安全为导向,将课堂教学与科研训练、校内教学与校外实践、理论学习与工程实践融合,紧紧抓住“新工科”“智慧交通”等重大发展机遇,精准对接企业需求,努力攻关城市地下空间领域的关键技术,培养多学科交叉融合型创新人才。

(三)注重党建引领作用

贯彻“支部建在课题组,党旗插在工地上”的特色党建育人理念,创新党组织沟通协调机制,发挥学生党员解决重大工程问题的骨干和先锋作用(表3)。

1. 成立实践基地与科研一线临时党支部

城市地下空间工程专业学科坚持面向国家重大需求,常驻工程一线开展理论与实践相结合的产学研应用研究。针对学生使命担当不够的思想问题,践行在工程一线建立临时党支部、课题组党支部,贯彻“支部建在课题组,党旗插在工地上”的特色党建育人理念,注重党建工作与人才培养工作同步,从工程实践中挖掘党员先锋模范典型案例,又以典型案例反哺工程实践创新的思政育人闭环,为党建育人提供了源源不断的优秀文化源泉,激发学生奉献于重大工程建设的爱国精神。