“生、师、企”需求互补的新工科实践创新培养模式构建与实践

作者: 陈志峰 刘翠红 张冰志 张成云 郑艳华 皮飞鹏

摘 要:校企合作的实践创新教育探索是新工科专业人才培养的必然要求。针对目前校企合作人才培养在企业参与积极性、合作形式、过程反馈及连续性等方面存在的问题,该文提出基于“生、师、企”三方需求互补构建新工科实践创新培养的新模式,并就需求互补原则、实践培养链路及反馈承接机制进行详细的讨论。该培养模式已于作者所在光电信息科学与工程专业予以实践三年,在增强校企合作实践培养的实效及可持续性、提升学生相关能力培养的达成度方面取得显著成效。

关键词:实践创新;培养模式;需求互补;新工科;人才培养

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)04-0031-04

Abstract: Exploring the practice-innovation education based on school-enterprise cooperation is an inevitable requirement for the personnel cultivation of new engineering majors. Focusing the present problems about school-enterprise cooperative personnel cultivation in several respects, such as participation initiative of enterprise, cooperation form, process feedback and sustainability, etc., this paper propose to establish a new mode of practice-innovation personnel cultivation of new engineering majors based on demand complementarity among students, teachers and enterprise. The principle of demand complementarity, the link of practical train, the mechanism of feedback and succession are also discussed in details. Such new mode has been practiced for three years in our major of Optoelectronic Information Science and Engineering. One can see remarkable results for enhancing the effectiveness and sustainability of school-enterprise cooperative personnel cultivation and also improving the achievement degree of students' relevant abilities training.

Keywords: practice and innovation; cultivating mode; demand complementarity; new engineering; talent training

新工科专业与传统工科专业相比,更强调学科的综合性、交叉性与实用性。专业建设的目标最终需要落在人才培养上,新工科专业需要培养具有较强工程实践能力与创新能力、与时俱进、具备国际竞争力的高素质复合型人才。而要达成这样的培养目标,新工科专业建设必不可与产业发展脱节。以光电信息科学与工程专业(以下简称“光电专业”)为例,该专业是典型的新工科专业之一,光电科学及其在信息、能源、医疗、环境和国防等方面的应用技术是二十一世纪最具活力且发展迅速的前沿科技领域之一,光电专业的发展方向需要适应光电产业的发展趋势。这就要求培养体系要与行业需求紧密结合,专业建设需要以问题为导向,做到产教融合,尤其是要依托校企合作开展实践创新教育。

对于新工科专业,实践创新及项目协作等方面的能力培养都应是人才培养目标中的重要一环,但由于实践培养体系不完善、与产业需求脱节等原因[1-2],许多专业在这方面的培养目标达成度并不高。以笔者所在光电专业为例,通过2017—2019年对用人单位、校友及应届毕业生的调查发现,专业分解培养目标“具备实践创新和终身学习能力、较宽的科技视野及良好的合作与沟通能力”的重要性反馈最高,对应的两项毕业生核心能力要求的重要性得分也很高。这表明无论是用人单位还是学生,都非常重视实践创新及项目协作等方面的能力。相对而言,该方面目标和能力的达成度得分则明显有所欠缺。究其原因,主要是我们的校内实践环节与产业发展需求缺乏紧密联系,而传统的校外实践环节受到较多局限,培养实效与可持续性不尽人意。这也要求我们必须重视与企业联合,探索实践创新培养的新模式。

一、校企合作人才培养存在的问题

如今校企合作对于高校人才培养,尤其是工科专业人才培养的促进作用已受到广泛认可。学界普遍认同校企合作有助于培养学生的实践能力及创新精神[3],有助于教学环节贴近行业和社会发展,并有助于提升职业培训的效果[4]。近年来,随着高等工程教育改革的深入,尤其是卓越工程师教育培养计划的实施以及工程教育专业认证的推行,校企合作在人才培养体系中的作用越来越重要[5]。

然而,校企合作人才培养仍存在不少问题,主要可概括为以下三方面。

(1)企业参与积极性不高。高校和企业是两类完全不同的主体,企业更重视直接经济效益,而高校关注的是对学生知识、能力和素质的培养,与企业的发展目标联系不大。要开展校企合作培养,企业需要为学生提供实践岗位,但多数情况下学生难以为企业创造直接效益;同时,企业还要在学生管理及安全保障等方面投入人力物力。而限于经费压力等,高校无法给予足够的经济补偿。这种情况致使很多企业对合作人才培养缺乏积极性,或合作流于形式,实际效果不佳[6]。

(2)合作培养形式较单一。对于大多数工科专业而言,校企合作培养形式并不丰富。以笔者所在光电专业为例,以往与相关企业合作的一种主要形式便是组织学生到企业集中实习,但限于企业的运营情况,每个企业所能提供的研发、技术岗位往往不多,并且每年存在变动,这也为实习管理带来困难。

(3)欠缺过程反馈与连续性。一些专业在传统的见习、实习等环节之外,也尝试在其他实践环节与企业合作[7-8],但由于缺乏有效的协同管理等原因,实践过程中“各自为政”,且欠缺及时的评价反馈,一些项目只能低质量完成,甚至中止。而由于欠缺承接机制,一些显现出潜力的优秀工作得不到延续深化的机会,只能“浅尝即止”。

针对上述问题,有研究提出,高校与企业应该在合作培养过程中做到资源共享、优势互补[3,9]。就校企联合研发项目而言,企业为学生提供研发所需的场地、设备等条件;而高校则为企业提供预研支持,帮助企业解决关键技术难题。但对于大多数专业,校企联合研发项目毕竟数量不多,难以惠及多数学生。就实习实训而言,企业为学校提供实践教学的校外平台,扩展了高校的教学资源和空间,学生通过实习能锻炼专业技能,了解行业发展动态;而学校为企业提供人才储备,缩短企业人才培养的周期。但要实现高校与企业之间稳定的人才输送对接,需要长期的合作磨合,并且难以推广至大多数的合作培养过程。

从全局看,资源共享与优势互补是一个大的方向,但如何做到真正的共享和互补,如何拓展合作培养的形式,在实践中仍有许多问题亟待探索[1,10]。笔者认为,在校企合作的人才培养过程中,学生群体和教师群体的出发点及其与企业方的联系是不同的。本文立足于学生、教师及企业三方的需求点,探索构建符合需求与优势互补原则、具备合理反馈及承接机制的多层次实践创新培养模式,并通过三年的实践验证该培养模式的可行性与实效。

二、基于“生、师、企”需求互补构建新工科实践创新培养模式

(一)学生、教师和企业三方的需求点及其互补关联

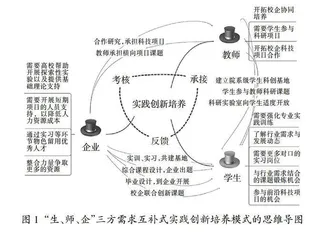

基于三方需求互补构建实践创新培养模式的思维导图如图1所示,首先需厘清“生、师、企”三方的需求点及其关联性。

对于学生而言,需要强化专业实践训练,需要了解行业需求与发展动态,需要更多对口的实习岗位,需要到前沿科技企业开展毕业设计的机会,以及需要更多与行业需求结合的课题锻炼机会。

对于教师而言,首先是开拓校企协同培养,这本身是专业建设的内驱需求;其次是需要学生参与科研项目,以及需要开拓校企科技项目合作。

对于企业而言,在技术层面,需要高校帮助开展探索性实验及提供基础理论支持;在人力资源层面,一方面需要开展短期项目的人员支持,以降低人力资源成本,另一方面也希望通过实习等环节物色留用优秀人才;此外,部分企业还希望与高校整合,争取更多的资源和发展空间。

值得注意的是,这些需求点相互间存在互补关联。如学生具有对强化专业实践训练及行业相关课题锻炼的需求,而企业具有对短期项目的人员需求,这两方面正好可对接。又如学生具有对参与前沿科技项目的需求,同时教师的科研项目(包括教师与企业开展的合作研发)需要学生参与,这两方面也正好可以对接。而企业需要高校教师提供探索性研究及基础理论方面的支持,许多教师也需要开拓校企科技项目合作。因此,学生、教师、企业三方的需求点便构成了相互联系的整体。

(二)建立需求互补的实践创新培养链路

基于上述分析的需求点及其关联,即可建立三方需求互补的实践创新培养链路,下面以笔者所在光电信息科学与工程专业为例进行说明。

1. 学生—企业

此部分包含企业可以直接参与的多种实践培养环节。

(1)实习、实训。学生到企业进行集中性实习,实习周期为5~6周,这是最传统的一种合作方式。在此基础上,以校内外结合的方式开展为期1~2周的专业实训,将部分实训项目放在合作企业开展,由企业在光学元件组装检测、光谱检测分析和机器视觉等方面提供专门性的训练工位。

(2)综合课程设计。综合课程设计是锻炼学生综合运用专业知识和技能的重要一环,也被称为“小毕设”。以往的课程设计全部在校内实验室进行,由教师出题,但通常注重基础性,而对实际应用价值的考虑有所欠缺。因而此环节同样可由企业提供部分题目,教师对题目要求进行审订,以在校内开展为主,在企业开展为辅,设计周期为3~4周,邀请企业人员参与设计验收。

(3)毕业设计。基于企业研发需求,由企业与教师共同拟定毕业设计题目,初期控制此部分题目不超过毕设题目总数的20%~30%,完善协同机制后可循序渐进增加。与综合课程设计不同的是,选择这部分题目的学生主要在企业开展毕业设计,依托企业的实验条件,由企业指派的导师与校内导师共同指导,工作周期约3~4个月。

(4)创新课题。一方面,依托大学生创新训练项目、“互联网+”等校内创新创业平台,基于企业研发需求或结合横向项目合作需求,由企业与教师共同拟定项目课题,并遴选符合条件的学生开展课题工作。企业提供主要的设备条件,科创平台提供部分经费支持。另一方面,可由企业资助,校企共同设立专项课题,如笔者所在专业与企业共同设立的光电创客课题。创新课题的开展周期为1~2年,校内外相结合,学生视课题需要及上课时间等合理安排到企业开展课题工作的时间。