课程思政融入文化人类学理论教学改革探究

作者: 王宏涛

摘 要:该文以民族学本科专业学科基础课程文化人类学理论为例,从教学大纲、课程内容和教学方法三个方面系统探索专业基础课课程思政的实践路径,将思政教育融入文化人类学理论的教育教学之中,探讨人类学课程建设的发展方向,强调作为学科基础的知识与技能的培养同思想政治教育的有机融合和内在联系。该文依据作者的教学实践对文化人类学这门课程的教学方法进行分析,在文化人类学理论专业课程思政的设计与思考中,运用新思路、新方法、新平台,将知识、能力和德育作为三位一体的全面教学升级,积极实践,提高文化人类学课程教学效果的行之有效的方法,提升文化人类学理论课程思政改革实践的路径,为民族高校的课程思政建设提供一定借鉴与思考。

关键词:文化人类学理论;课程思政;教学改革;育人;教学方法

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)04-0150-04

Abstract: This paper takes the basic course Cultural Anthropology Theory for the undergraduate major of Ethnology as an example, and systematically explores the practical path of Course Ideology and Politics in the professional basic course from three aspects: syllabus, course content and teaching methods, and integrates ideological and political education into cultural anthropology. In the theoretical education and teaching, the development direction of anthropology curriculum construction is discussed, and the organic integration and internal connection between the cultivation of knowledge and skills as the basis of the discipline and the ideological and political education are emphasized. Based on the author's teaching practice, this paper analyzes the teaching method of the course of cultural anthropology. In the design and thinking of the ideological and political course of cultural anthropology theory major, new ideas and new methods are used, and knowledge, ability and moral education are regarded as a trinity. Comprehensive teaching is upgraded, and active practice, and effective methods are used to improve the teaching effect of cultural anthropology courses, improve the path of ideological and political reform practice in cultural anthropology theoretical courses, and provide some reference and thinking for the ideological and political construction of national colleges and universities.

Keywords: Cultural Anthropology Theory; the ideological and political teaching; teaching reform; educate people; teaching method

积极将“课程思政”建设工作作为贯彻立德树人思想的重要途径,铸牢高校大学生中华民族共同体意识,号召鼓励教师在尊重课程内容的科学性、逻辑性和完整性的基础上,深入挖掘思政元素并有机融入各门类课程。文化人类学理论专业课程,蕴含着丰富的思想政治教育资源,教师与学生在教与学的互动过程中,只要用心挖掘,不仅能够做到专业知识和能力的传授培养,也能够做到思想政治的引领、价值观念的塑造。将大学生学习能力培养与社会及国家发展相结合,课程教学在教学大纲设计、课程内容安排、课堂教学方法与实践等方面下足功夫形成合力。

一、将课程思政融入教学大纲全方位设计

我们面临着世界百年未有之大变局,面临着实现中华民族伟大复兴的关键期,坚持正确的政治方向,传递正能量,弘扬中华优秀传统文化,弘扬社会主义核心价值观显得尤为重要。教师在文化人类学理论专业知识传授以外,更应该满怀家国情怀,担负时代责任,引人以大道、启人以大智。

本课程专业目标:通过系统讲授,让学生们理解异族文化不同社会的内在逻辑和学科发展历史,并对文化人类学理论的学科特征有一个清醒的认识,建立学术史的思想理论基础。通过学习,更好地培养学生持续学习和适应社会的能力,树立开放、包容和善于沟通交流的积极向上心态。

本课程思政育人目标:通过学习,让学生们了解中西学理论和实践的比较视野,将思政育人目标融入教学内容,让学生们在系统全面地掌握专业知识的同时,取得更好的思政教育效果。通过学习,让学生们通过历史分析和逻辑推理,更加坚定“四个自信”,成为肩负起中华民族复兴大业的社会主义事业的建设者和接班人。

文化人类学理论专业课程的培养目标中,要达到这些要求与能力,仅靠专业知识是不能全面做到的,还要依靠认真实施课程思政,实现立德树人的教育大目标。通过学情分析,可以明晰本课程在先期修完民族学人类学概论、民族社会学等基础上开设,大部分学生对课程的理论知识掌握还有很大提升空间,遇到不易理解或掌握的知识难点,可以较好地通过课程讲解增强信心;民族学专业学生思维较为活跃,学习自主性较强,思想集中,课堂师生互动较好。

本课程思政的主要特色如下。

培养大学生的跨文化理论视野。介绍文化人类学的流派发展史,重点要了解文化人类学的发展始终是与时代思潮相结合,要解决理论以什么方式把田野中的碎片组织成整体,建立世界和理论间的关联。人类学最广为人知的一个定义是“人的科学”(Science of Men),这里包含着两层重要的学科内容,即人类学这一学科不仅探讨人类的生物复杂性,同时也针对人类的文化复杂性展开研究。人类学从整体上认识人类的视角,尤其是其将理解人性作为学科首要任务的做法,正与现代大学教育中的人本主义、“三全育人”教育格局、大学通识教育的基本原则等思想相吻合。通过文明之间的对话,不仅可以增进对于不同背景文化价值观的理解,而且也能帮助学生建立一种互相尊重、互相参照和互相学习的跨文化心态。

培养大学生在人类命运共同体意识中的人类学价值。学习人类学,可以帮助大学生理解文化多元主义的重要性。在全球化进程下,“参与文明对话,走向世界”已成为当前我国社会发展的时代主旋律,也是树立大国形象的必由路径。只有这样,才能帮助当代大学生积累起与世界多样文化背景的人和谐相处的经验,增进对于这个多元世界的理解。因此,在大学教育中普及人类学学科知识,十分有助于培养大学生的人文精神,从而更好地参与文明对话。

二、将课程思政融入教学内容全过程体系

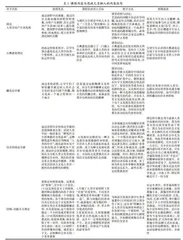

探索和挖掘社会热点问题,将思政元素融入文化人类学理论的课程教学当中,使思政元素融入课程专业知识的各个理论体系中;以问题为导向,引领学生思想品德素养的提升,形成“问题分析、专题讨论、研究实践”三个过程,研究马工程教材中适合开展思政元素的内容,对其进行整合和梳理,修订课程教学大纲。三个过程分别关注理论学习、深入讨论和自主实践,相辅相成、各有侧重,将思政育人目标和培养学生能力目标有效融合。课程内容与思政元素融入的内容框架见表1。

三、将课程思政融入教学方法全实践探索

按照学校课程思政教学改革总体要求,以学生视角切入,能够充分突出课程思政开展过程中学生主体地位,符合教育教学规律,入脑入心,试图找到学生课程思政入脑入心的路径。赋予丰富时代内容,将文化人类学理论课程中蕴含的思想政治教育资源与时代内容有机结合,讲好中国之声音,提升课程思政的效果。

发挥参与式教学的特点和优势。文化人类学课程思政是民族高校本科生内在思想政治素质形成的重要组成部分,在授课过程中引导学生阅读人类学经典著作,课堂展示读书报告,以此了解学生对文化人类学理论的理解思考阐释。在期末考核时成绩分为三部分,即达到专业理论课程考核要求、思想品质和课堂展示要求、阅读能力和写作水平要求等。同时,为发挥出文化人类学理论课课程思政的作用,围绕“教”与“学”的课堂实践,引导学生理论学习兴趣的同时,使学生逐渐成长为一个有社会责任、独立思考和创新发展的研究者,实现文化人类学理论课程全员、全过程、全方位“立德树人”的育人目标,将学科资源、学术资源转化为育人资源,实现“知识传授”和“价值引领”有机统一,推动课程思政的立体化育人转型,从多方面构建完善课程思政教学方法改革探索。

课程思政的学术共同体建立。课程思政的学术共同体首先包括学生和教师,同时成员中还可以包括其他专业和通识课程的老师,也可以邀请该课程思政领域的专家型成员。专家型成员对学术共同体的研究造诣高深,能够在整体上来把握指导学术共同体的发展方向。学术共同体需要一种专业成长的连续性,包括专业课程和思政课程的连续性、学术环境共同体的连续性和学生不断学习成长的连续性。在学生大一阶段就选定导师进行课程思政和生活的全方位指导,从而形成一个“三全育人”的实践共同体的集合,同时通过导师和各科任课教师之间的互动和合作,形成一种范围更大的学习共同体——“本科生—教师—其他任课教师”三维一体的实践共同体。这样,学习文化人类学的学生通过参与一个学习共同体而被纳入到范围更广的学习共同体结构之中,可以连接新闻传播专业、设计艺术专业、历史学专业和文学等专业的师生,使他们在一个跨学科的学科竞赛和知识拓宽等方面具有更为广泛的交流空间。

在“时代新意”上下功夫。通过阐述在文化人类学理论课程中如何挖掘课程思政的资源与要素,这些资源要素有传统文化的释义,是以往专家和学者经验的总结与积累,应该可说是早已有之,是中国传统文化所要传承的思想精华,是中华文化思想精华。在已有的思想精华基础上,文化人类学理论课课程思政的要素要把文化传统意义上的思想精华与时代的思想要求相结合,融合于社会主义核心价值观。这样的时代新意,才能让学生在“精神成人”“灵魂发育”之际,得到及时、确凿、清晰的思想引导,教育学生坚决与习近平新时代中国特色社会主义思想同心同向,不断地增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚决地拥护捍卫“两个确立”,在文化传播中丰富自己的知识建构,增进对于这个多元世界的理解,这是课程思政建设在文化人类学理论这门课中取得的最重要的预期效果。

参考文献:

[1] 张先清.作为大学通识教育基石的人类学[N].文汇报,2016-5-20.

[2] 吴泽霖.民族学在美国和博厄斯学派[J].中南民族学院学报(哲学社会科学版),1991(4):21-30.

[3] 宝娃.以摩尔根的历史分期法浅析中华文明的历史演进——谈摩尔根《古代社会》的社会进化观[J].内蒙古教育,2020(2):93-95.

[4] 岳小国.试析德奥传播理论在中国的传播及影响[J].贵州民族研究,2008(3):52-57.

[5] 杨丹.民族学实地调查法探析——以费孝通的《江村经济》为例[J].贵州民族学院学报(哲学社会科学版),2009(1):49-51.

[6] 孙程芳.《江村经济》的研究理念对思政专业研究生的启示[J].科教文汇(上旬刊),2020(4):50-51.

[7] 田阡.信息技术支持下的人类学课程学习共同体[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2013,30(1):40-46.

基金项目:北方民族大学“课程思政”改革项目“《文化人类学理论》课程建设”(XJSZ202251);国家社会科学基金项目“人类学视野下西部地区传统村落的贫困问题研究”(19XMZ090)

作者简介:王宏涛(1972-),女,汉族,河北承德人,博士,讲师。研究方向为文化人类学、高等教育管理。