卫生检疫学课程思政教学探索与实践

作者: 王寅彪 王思文 冯继伟 石如玲 林俊堂 王静

摘 要:课程思政建设是结合专业课程教学,提升学生思想境界,培养学生爱国情怀,引导学生坚定不移地做中国特色社会主义事业的建设者和捍卫者的重要途径。该文列举卫生检疫学教学中的四个课程思政融合点,从教学设计和教学方法方面介绍如何将卫生检疫学专业知识学习与能力培养和价值塑造有机融合,在潜移默化中增强学生的专业自信、文化自信、爱国情怀和民族自豪感。

关键词:卫生检疫学;课程思政;探索与实践;育人;自信

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)04-0153-04

Abstract: Curriculum-based ideological and political education is an important way to improve ideological realm, cultivate patriotism, and guide students to unswervingly be builders and defenders of the cause of socialism with Chinese characteristics. This paper lists four ideological and political integration points in health and quarantine teaching, and introduces how to organically integrate health and quarantine knowledge learning with ability training and value shaping from the aspects of teaching design and teaching methods, so as to imperceptibly enhance student's professional self-confidence, cultural self-confidence, patriotic feelings and national pride.

Keywords: health quarantine; curriculum ideology and politics; exploration and practice; educating people; self-confidence

2020年,在新型冠状病毒肺炎疫情之初,习近平总书记提出了“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”16字疫情防控工作总要求。医护人员逆行出征,奔赴武汉;公共卫生人员奋战一线,找寻传染源及密切接触者;广大人民群众自觉响应号召,佩戴口罩,减少外出。这些感动人心的事迹和行动值得被学习铭记;尤其在当下,青年人的世界观、人生观和价值观受到了各种社会思潮的影响,甚至感到茫然失措,反倒以为自己是在坚持一些不值得的价值观。为充分发挥各类课程的育人功能,避免专业教育与思想政治教育“两张皮”现象,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,“把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面”[1]。

充分挖掘各类课程蕴含的思想政治教育元素,把“立德树人”作为教育的根本任务是深入推进课程思政建设,促进学生全面发展的必备内容。课程思政建设的核心就是使各学科课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应,搭建沟通自然科学课程和人文社会科学课程的桥梁工程[2]。

一、卫生检疫学课程思政教学探索

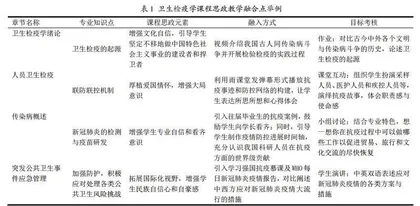

卫生检疫学是卫生检验与检疫专业的核心课程,其教学目标是培养学生掌握卫生检验检疫的基础理论与知识,熟悉国家卫生法规和卫生标准,能够熟练使用中英双语,相互合作模拟出入境卫生检疫工作基本过程。在卫生检疫学教学过程中融入思政教育元素是培养合格检验检疫人才,保障国门卫生安全和健康中国战略实施的迫切需要。为此,我们在课程教学大纲中融入了思政目标和各个章节的思政点(表1),采用了多样的教学活动和教学手段在线上线下引导学生主动学习,在无形中内化吸收相应的思政元素。学生通过课程学习,在提升专业知识的同时,也需达到能力和素质方面的培养目标,力争成为专业知识过硬、能力卓越、素质品格高尚的卫检人才。我们的课程安排由课前自主学、课中内化拓展和课后线上学三部分组成。课前学习时,通过超星学习通平台将教学资源发布给学生,由学生在规定的时间内完成自主学习,这些资源里面包含有与专业内容相关的社会热点、人文素材等思政融合点。之后,我们基于学生的课前学习数据,找出其学习盲点进行答疑解惑、强化重点,同时融入思政元素。课后拓展学习阶段,我们利用社会热点和人文知识设计题目,让学生从卫生检验与检疫专业角度展开主题讨论,最后再回归到人文,构建“人文—专业—人文”的逻辑闭环,将专业知识与价值塑造有机融合。本文从以下四个方面介绍卫生检疫学课程思政教学的探索和开展情况。

(一)介绍卫生检疫发展史,增强文化自信底气

在介绍卫生检疫的起源时,一些参考教材引用的案例大多来自西方,这给学生留下了卫生检疫起源于西方的印象。其实,卫生检验与检疫来源于人类同疾病作斗争的实践。两千多年前,《黄帝内经》已提出了预防重于治疗的理念。汉代张仲景总结了传染病的防治经验,写出了《伤寒杂病论》。明代古人采取“隔绝病患、开窗通风”的做法,控制了瘟疫传播。在介绍14世纪以来世界卫生检疫的起源与发展的同时,我们利用图示、视频和讲故事的方式在课堂教学中引入了我国古人对传染病检疫筛查工作的总结。例如,播放电影《大明劫》的短视频,让学生小组讨论总结古人防治瘟疫的有效方法,切实拓宽了学生的思路,使学生清晰认识到,无论古今,无论东西,卫生检疫都是伴随人员和贸易往来,在人类同传染病等健康危害的斗争过程中发展出来的一门学科。

习近平总书记指出:“文明特别是思想文化是一个国家、一个民族的灵魂。无论哪一个国家、哪一个民族,如果不珍惜自己的思想文化,丢掉了思想文化这个灵魂,这个国家、这个民族是立不起来的。”[3]对比介绍我国古代和其他文明在卫生检疫及疾病防治方面的实践可以帮助学生坚定文化自信,更有底气“平视世界”。虽然近代以来我们的民族自信心遭受了打击,但改革开放发展到今天,我们在多个方面都已处于世界领先地位,正昂首挺胸走在实现中华民族伟大复兴“中国梦”的道路上。有了坚定的文化自信,学生才会真正成为中国特色社会主义事业的建设者和捍卫者。

(二)结合抗击新冠斗争,厚植爱国情怀

疫情发生后,无数的党员和群众舍小家为大家,奋战在抗疫一线,有一次次冒着风险进行鼻咽拭子采样的护理人员;有脸上勒出印痕、衣服挤出汗水的主治医生;有剪短秀发的白衣天使;有不惧舟车劳顿随时复命的疾控先锋。一批又一批的英雄儿女在疫情肆虐时义不容辞地站出来是因为对祖国、对人民、对土地的深深之爱。

习近平总书记指出:“爱国主义自古以来就流淌在中华民族血脉之中,去不掉,打不破,灭不了,是中国人民和中华民族维护民族独立和民族尊严的强大精神动力!”[4]

在人员卫生检疫章节教学中,我们利用雨课堂播放视频,学生以弹幕的形式表达想法、分享心得。视频中,大量的医疗物资、食物及生活必需品被运往封城后的武汉,火神山医院、雷神山医院平地而起,从设计、施工到交付使用仅用了10天左右的时间。国家卫生部门及时开展检疫隔离、医学检查、体温监测、流行病学个案调查和实验室检测等公共卫生风险筛查工作,同时要求定点医院、发热门诊设立预检分诊处、体温监测点、隔离点、消毒点和卫生处理区等。各省、各单位、各领域纷纷根据行业特性制定防控方案,建立防控机构,执行防控要求,全社会一起构筑起了一个科学的防控网络。学生们看到卫生检疫学教材里面的各类卫生措施从文字变成了现实,而且是全民参与,无一例外。由此,同学们亲身感受到了国家的强大动员能力和组织能力及中国特色社会主义制度的优越性,爱国之情油然而生。纷纷发表弹幕:“哪有什么岁月静好,不过是有人替我们负重前行”“人民群众的生命安全和身体健康是第一位的”“全心全意为人民服务”“此生无悔入华夏,来生愿在种花家”。

(三)理论联系实际,增强学生专业自信

专业课程的学习是培养学生专业自信的根本与核心。疫情防控斗争对卫生检验与检疫专业的学生而言,是鲜活的教材。在卫生检疫学传染病章节实验室检测知识点的教学中,我们以图片和短视频的形式展示了卫检专业毕业生在疾控中心开展核酸检测的案例,鼓励学生增强专业本领,向学长看齐。同时,基于视频中新冠核酸检测和抗体检测的内容进行了分组讨论:核酸检测阳性是否就说明受试者是确诊者,核酸检测阴性是否就代表受试者是正常人员?通过结合密接追踪视频和疾控人员采集的流行病学信息,我们采用逐层递进的逻辑方式使学生明白了,虽然实时荧光定量PCR(RT-PCR)检测是确诊新冠感染的金标准,但核酸检测阳性除了说明受试者是确诊者或发病者外,还可能说明受试者是健康携带者;核酸检测阴性,也并不只是说明受试者是正常人员,也可能是康复者、刚感染未发病者或即将或刚开始发病的确诊者。因而,学生明白了抗体检测是对核酸检测“假阴性”的补充,两者结合才可有效提高新冠肺炎诊断效能[5]。

与此同时,我们采用小组讨论和制作时间轴的方式让学生梳理新冠肺炎疫情防控工作的发展脉络。学生们了解到我国科学家在疫情之初一周之内测得了新冠病毒的全基因序列并与世界共享,同时研制了RT-PCR检测试剂盒。我国《新型冠状病毒肺炎防控方案》和《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》均更新了8版[6-7]。国产新冠疫苗被世界卫生组织(WHO)列入紧急使用清单[8-9]。这些世界级贡献体现了我国强大的基础研究能力和产业化能力。

通过对这些具体案例和研究的分析讨论,学生从卫检专业的角度去解读了社会热点问题,真正了解了卫生检疫学理论和知识的重要性,认识到了自己的专业职责感与使命感,明白了自己专业的用武之地,增强了专业自信。

(四)拓展学生国际化视野,增强民族自豪感

传染病的传播没有国界,新冠肺炎(COVID-19)疫情被WHO宣布为国际关注的突发公共卫生事件(public health emergency of international concern,PHEIC)和大流行(pandemic)[10]。疫情出现以来,WHO发布了与疫情防控相关的多项指南及涉及新冠疫苗研发、药物筛选、检测和治疗的各类文字说明、视频新闻等,使我们的教学有了非常多的国际化素材,理解掌握这些内容是培养具有国际化视野的卫检人才的必需条件。

我们在突发公共卫生事件应急管理章节教学中,积极引入来源于学习强国和WHO的慕课、学术报告和新闻(英语),帮助学生理解专业英语词汇和表述,引导学生正确分析国际国内抗疫形势。学生们看到我国医护人员白衣执甲,冲锋在前;疾控人员积极在一线进行流调、宣教;科研人员夜以继日开展疫苗、药物和检测方法研发攻关;卫生部门、公安部门、商务部门和国境口岸机关等机构相互配合、联防联控。学生们也注意到国外个别媒体关于我国抗疫的报道存在一些不尊重客观事实的歪曲现象,这更加坚定了同学们学好专业知识进入国际公共卫生机构增强我国话语权的意愿。通过从宏观角度引导学生观察分析当前的国内国际抗疫形势,拓展学生的国际化视野,进一步增强了学生的民族自豪感和自信心。

二、效果评价

为对课程思政教学效果进行评价,我们积极组织学生通过演讲、角色扮演和小组讨论等活动展示学习情况。在展示过程中,我们发现学生的专业知识表达能力、对卫检专业的自信心、互帮互助的集体主义精神和爱国情怀明显提升,形成了比学赶帮超的良好学风。同时,在考试的内容上,我们也强化了对课程思政教育元素的考查,设置了开放式的问答题,让学生结合社会热点解读论述专业问题。比如:新冠肺炎(COVID-19)疫情仍在全球流行,请结合疫情与世界贸易、旅行和文化交流等活动的相互影响,从核酸检测、流行病学调查、疫苗免疫等方面谈一谈如何更好地做好疫情防控。另外,我们通过问卷星进行了教学效果调查,调查对象为2019级和2020级卫检专业学生,共60人,调查问题包括:①课程思政教育元素的融入是否增加了课程的温度、广度和深度;②课程思政教学是否有利于同学们人文素养的提升;③课程思政教学是否让你更加了解卫检学科与社会科学的联系。调查结果显示,学生们对这三个问题的回答都是肯定的,觉得这种方式的学习具有时代性和新颖度、既严肃又活泼,能够让他们在专业知识的海洋里找到人文知识等通识教育的陆地,形成正确的价值观念和对专业知识的深刻印象。