“三全育人”视域下土木类专业学位研究生协同育人共同体构建探索

作者: 朱广富 吴发红 蔡中兵

摘 要:专业学位研究生教育已成为我国培养高层次应用型专门人才的主阵地。盐城工学院土木工程学院以土木类专业学位研究生培养为契机,构建协同育人共同体的组织结构,落实共同体各分支机构的工作任务,明确共同体各业务主体和人员主体的职责,将“三全育人”理念融入到研究生培养全过程。协同育人共同体的制度化、常态化运行实现土木类专业学位研究生“思政铸魂、学术增才、实践提能”的培养过程,提高了研究生的人才培养质量,也可以为其他院校和专业提供借鉴。

关键词:立德树人;“三全育人”;协同育人;共同体;专业学位研究生

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)05-0080-04

Abstract: Professional degree graduate education has become the main channel of cultivating high-level application-oriented professionals in China. College of Civil Engineering in Yancheng Institute of Technology, taking the training of professional degree graduate students as an opportunity, established the organization structure of the collaborative education community, implemented the work tasks of all branches of the community, defined the responsibilities of all business subjects and personnel subjects of the community, and integrated the concept of "three whole education" into the whole process of graduate training. The institutionalized and normal operation of the collaborative education community has realized the training process of "ideological and political soul casting, academic talent increasing, and practical ability raising" for civil engineering degree graduates, improved the quality of postgraduate training, and can also provide reference for other schools and specialities.

Keywords: moral education; "three whole education"; collaborative education; community; professional degree graduate education

随着我国经济社会发展的转型升级速度不断加快,社会对高层次应用型人才的需求持续增加。为开辟高层次应用型人才的培养通道,我国从1991年开始实行专业学位研究生教育制度,并逐步构建了具有中国特色的高层次应用型专门人才培养体系。目前专业学位研究生教育已成为我国培养高层次应用型人才的主渠道,截至2020年,我国专业学位研究生招生规模已超过研究生招生总量的一半,为社会主义现代化建设提供了大批高层次专门人才,有力地满足了我国社会主义现代化建设的需要。

2020年9月,国务院学位委员会、教育部发布了《专业学位研究生教育发展方案(2020—2025)》[1],提出到2025年,要将我国硕士专业学位研究生招生规模扩大到硕士研究生招生总规模的三分之二左右,强调要“加强专业学位研究生导师队伍建设,深化产教融合专业学位研究生模式改革;推进培养单位与行业产业共同制订培养方案,共同开设实践课程,共同编写精品教材;强化行业产业协同;构建多元投入机制……”。因此,能否有效联合政府、行业和企业主动参与研究生培养,与高校一起建立起长期、有效的协同机制,形成人才培养的合力,从而扎实推进“三全育人”工作,是关系到研究生教育改革能否成功的关键要素。

土木类专业因其深刻的工程性、技术性和实践性决定了其更应注重实践训练,土木类专业学位研究生培养过程也更需要多元主体的协同参与,因此联合多元主体共同构建研究生协同育人共同体[2],并从机构设置、职责明确和制度完善等方面进行不断探索和优化,是提高土木类专业学位研究生人才培养质量,完成立德树人根本任务的必由之路。

一 协同育人共同体的概念

协同育人共同体指的是整合高校、政府、行业企业和学会等多方业务主体资源,充分发挥校内导师、校外导师、课程教师、辅导员和研究生等人员的参与积极性,按照“目标共同、平台共建、资源共享、责任共担”原则建立,为实现人才培养这一共同目标而形成的相互促进的育人统一体。协同育人共同体稳定形成并常态化运行后,将促进育人主体之间的联结和协同,形成育人合力,进而保障立德树人根本任务的实现。

二 协同育人共同体的建设现状

2018年5月起,教育部开始落实推进“三全育人”综合改革试点工作,全员育人、全方位育人、全程育人已成为新时代落实立德树人根本任务的关键举措。其中全员作为育人主体,是最初也是最首要的要素,在“三全育人”体系中发挥着关键作用,是实现全程、全方位育人的前提和保障。在此基础上协同育人共同体逐渐得到学者和从业者的关注和研究。理论研究层面上,南京大学的吴恺[3]博士从利益相关者理论的方法和视角,发现高校管理部门、研究生导师、产学研平台、合作企业、地方政府和研究生是产学研联合培养中主要的利益相关者。华东师范大学的赵耀等[4]从利益趋同、价值共同和行动协同方面讨论了新时代高校“三全育人共同体”的内涵与建构。广东工业大学何嘉欢等[5]则从价值导向、能力培养、人文关怀和制度建设方面研究了高校导学共同体育人模式的构建。实施探索层面上,天津市政府制定了《天津市高校实践育人共同体建设管理办法》,从政府层面推进实践育人工作规范化组织、制度化运行和常态化发展,促进了高校实践育人共同体的建设[6]。上海交通大学以实践育人为抓手,从全员参与凝聚育人主体合力、全过程覆盖建立贯穿式育人链条和全方位渗透协同构建育人大格局三个方面开展工作,打造人人、时时、处处育人的共同体,有效提升了实践育人工作的效果[7]。西北农林科技大学以开展“田园使者”科技支农志愿者活动为抓手,在做好校地对接、纳入课程管理和加强队伍建设等方面开展了实践育人共同体建设[8]。

与此同时,当前协同育人共同体的构建与运行还存在一定的问题。协同育人共同体理论研究较多,但是实体化运行较少,已有报道也集中于本科阶段这一层级,研究生协同育人共同体的研究和实践报道不多[2,9-12]。从各业务主体来看,各主体在育人共同体的参与情况也有不尽如人意的地方,如从地方政府方面来看,有的地方政府机构在人才培养上有意愿有规划,但是人才培养过程的实际参与不多;从高校方面来看,部分高校研究生培养的观念尚未转变,重学术学位、轻专业学位的观念依然存在,将专业学位研究生参照学术学位研究生模式进行培养,还有高校仍存在“万事不求人”的传统思想,对多元协同培养研究生的质量心存顾虑,开展协同培养工作并不积极;从行业企业方面来看,不少企业对高层次应用型人才有需求,但是企业忙于生产建设,注重眼前的经济效益,对人才培养不参与;有的企业对人才培养有动力,但是在协同育人过程中因为在政策制定、人才培养方案确定和课程设置上没有话语权,导致热情减弱,参与减少。另外还存在协同育人规章管理制度不完善,导致校内校外职责不明,成果归属模糊,许多协同变成了一句空话。

三 专业学位研究生协同育人共同体的构建

协同育人是一个系统工程,需要多方业务主体、各类人员主体共同参与,责任划分清晰,分工协作明确。协同育人共同体的有效形成与稳定运行需要有一个常态化运行的组织架构。

(一) 协同育人共同体的组织结构

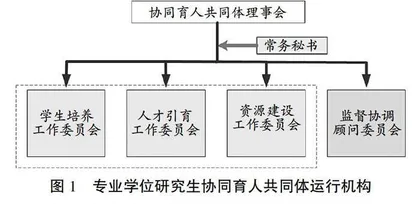

协同育人共同体是为了同一目标而形成的育人统一体,育人共同体的形成与学会的成立有相似之处。育人共同体和学会都是为了同一目标而汇聚到一起的业务主体和人员主体的集合,业务主体涉及多个单位,人员主体分散在许多不同业务主体。协同育人共同体的组织结构构建可以参照现有成熟的学会运行模式[13],并适当调整。具体而言如图1所示:首先联合共同体的核心成员组建协同育人共同体的理事会,机构设置于高校内,每年组织两次理事会议,将以前的协同育人共同体的临时对接模式改为理事会的长效对接模式,并运用现代科技手段保证理事会成员的及时沟通,保障协同育人共同体的常态化运行,让协同合作形成制度化、常态化和规范化;其次在理事会下设立委员会,具体为学生培养工作委员会、人才引育工作委员会、资源建设工作委员会和监督协调顾问委员会,在每一委员会下设立委员会主任,分别负责本委员会下的具体分项工作,落实研究生培养过程的各方面建设与管理;设立协同育人共同体常务秘书,负责协同育人共同体的日常工作,做到事事有人抓,时时有人管。

(二) 协同育人共同体分支机构职责的工作任务

学生培养工作委员会主要负责研究区域产业链、完善研究生专业发展规划、确定研究生人才培养目标、修订研究生培养方案、探索“定制化人才培养项目”的订单式培养模式、协助组织研究生开题、安排研究生企业实践训练单位和参与完成毕业答辩等工作。另外还负责邀请地方领导干部、企业骨干、劳动模范和科技标兵等走上讲台,为研究生讲授课程、开设讲座,提升专业学位研究生政治觉悟、学术水平和道德品质。

人才引育工作委员会主要负责校内外研究生导师的能力提升,一方面是对校内导师进行双师型培养,帮助教师对接共同体相关企业进行企业锻炼、协助校内导师与企业开展产学研合作,帮助校内导师申报省市科技副总、“双创”博士等人才项目,同时帮助协调对口专家进行企业职工培训工作,提高企业员工的工程理论水平;另一方面协助引进企业专家加入教师团队,如聘任为课程教师、研究生企业导师等,并协助企业导师申报省产业教授、行业产业导师等人才工程,同时还承担企业导师的研究生指导能力培训工作,帮助企业导师提高思政能力、专业理论水平和研究生指导水平。

资源建设工作委员会主要负责研究生培养过程中的各类资源建设。平台建设方面,合作建设产教融合研究生联合培养基地、创新创业实践基地和研究生工作站等;课程教材建设方面,协调校内外导师合作共建产教融合课程、产教融合教材等;案例项目建设方面,协调企业和高校合作建设工程案例资源库,协调校内外导师合作完成产学研项目、教育部协同育人项目等各类教科研项目。

监督协调顾问委员会主要负责制定审核协同育人共同体的各项制度、监督共同体的机制运行、协调共同体内的业务开展和完成共同体运行的评价工作等;另外还负责增加协同育人共同体的成员数量,扩大协同育人共同体的辐射范围等工作。

(三) 协同育人共同体关联的业务主体及职责

以土木类专业学位研究生协同育人共同体为例,协同育人共同体所关联业务主体主要有地方政府机构、高校、行业企业和行业学会等方面。

地方政府机构主要包括市/县区等各级政府机构、住建局、交通局和科技局等业务管理单位等,其职责主要在于提供前瞻性、系统性指导和全方位的支持,营造规范灵活的政策环境,引导企业与学校开展合作交流,为研究生培养提供项目与资金支持,促进联合培养模式的改革,保障土木类研究生教育的高层次定位与高质量标准;另外为参与协同培养的其他业务主体提供政策鼓励、荣誉奖励和减税补贴等各类激励措施,并进行公正的监督。

高校具体为学校内数理学院/马克思主义学院等(授课学院)、土木工程学院(研究生培养学院)和研究生院等(职能部门),其职责主要在于落实人才培养的主体责任,积极探索研究生联合培养的新模式,加强其他业务单位的沟通与合作,以实践创新为导向、深化产教融合,注重教学内容与工程实践的有机结合,不断提升研究生培养质量;同时高校还需为参与协同培养的校内导师提供职称评定、聘期考核等相关的政策福利,为研究生设置奖项,制定研究生能力考核的评估纲领等;另外高校还需为校外企业导师开展研究生指导的业务培训、推进校内专家对企业职工进行在岗教育培训,吸引企业员工在职攻读研究生学位等,协助企业提高创新能力。

行业企业包括建设、设计、勘察、生产、施工、管理和运维等相关的各业务单位,其主要职责在于提高合作意识和意愿,加强与高校的联系与合作,通过参与课程设置与教学,设立冠名奖学金、共建实验室、研究院和校企研发中心等措施,吸引专业学位研究生和导师参与企业研发项目,联合开展项目研究和科技攻关,推进协同创新和成果转化,不断提升创新能力;同时行业企业还应负责担任企业导师的员工补助,研究生在岗期间的管理和服务,聘请高校专家担任企业顾问,提供高校教师工程实践岗位、研究生人才需求岗位和工程案例原始资源等资源,持续加强行业影响力。