高校实验室安全管理中“4R-心理应对”模式的构建

作者: 韩琴 刘新 苏春丽 陈科杰 王松

摘 要:近年来高校实验室安全事故的频繁发生,其中“人为”因素是事故发生的主要原因,而实验室人员的心理状态与实验行为密切相关。通过对四川几所高校实验室部分人群的实验室突发事件的压力认知及应对调查并分析,发现各种类型实验事故发生前的心理安全问题、实验安全事故引发的应激行为和应急心理问题,以及事故后的心理恢复问题都影响着实验室后期安全与发展;该研究通过构建“4R-心理应对”模式,从缩减准备、预防、反应和恢复过程分析各阶段人员的心理特征,并给出相对应的应对方法,以此提高实验人员在实验室期间的安全心理状态,做到“以人为本”,实现真正的实验室安全管理。

关键词:4R-心理应对;高校实验室;安全管理;心理状态;调查分析

中图分类号:G47 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)07-0082-04

Abstract: In recent years, laboratory accidents occur frequently in colleges and universities, and the "human" factor is the main reason, and the psychological state of laboratory personnel is closely related to the experimental behavior. Through the investigation and analysis of the pressure cognition and coping of the laboratory emergency among the laboratory population in several universities in Sichuan, we found all sorts of psychological safety problems before the accident, the experimental stress behavior of safety accident and emergency psychological problems, as well as the psychological recovery after the accident problem, which affect the late lab security and development. Through the construction of "4R-psychological Response" mode, this study analyzes the psychological characteristics of personnel in each stage from the process of reduction preparation, prevention, response and recovery, and provides corresponding coping methods, so as to improve the safety psychological state of laboratory personnel, and to be "people-oriented", as well as to realize the real laboratory safety management.

Keywords: 4R-Psychological coping; university laboratory; safety management; mental state; investigation and analysis

高校实验室承载着我国对高级人才科研技能培训的重要任务,也是培养大学生应用实践能力的第一场所[1]。然而,近年来屡见不鲜的实验室安全事故的发生让社会监管部门和实验室人员对实验室安全管理提高了警惕,其中实验室人员的心理安全问题值得关注,特别是2020年10月16日发生在大连某高校实验室中的研究生自杀案件将实验室人员心理安全问题推至风口浪尖,如何保障实验室人员心理健康这一社会性问题已经迫在眉睫[2]。

实验室安全事故包括爆炸火灾、感染中毒及腐蚀灼伤等意外事故,也有偶发的蓄意伤害事件和自我伤害事件,这些事件存在着突如其来、不可预测、危害性大和群体影响大等特点[3-4],特别是在事故中造成的恐慌、焦虑情绪可扩散至大范围,并可持续传播,所以如何提高实验室人员心理应对和承受能力显得尤为重要。美国联邦安全管理委员会从管理学的角度把危机管理分成4个步骤,即减缓、预防、反应和恢复,最终由危机管理大师罗伯特·希斯(Robert Heath)在其著作《危机管理》中,将这4个阶段修正为目前被人们便于接受和识别的“4R”模型:缩减(Reduction)、预备(Readiness)、反应(Response)和恢复(Recovery)[5]。本文先从部分高校实验室人员进行“突发事件压力认知及应对”调查,从4R的每个阶段分析出对应的心理特征,并针对该心理特征和调查结果分析在实验室所产生的行为,疏导这些行为特征可能出现的情况,最终给出防止导致实验室安全事故发生的措施,以此为实验室安全事故的预防和其他类似公共卫生突发事件的心理安全建设提供有效参考。

一 调查对象与方法

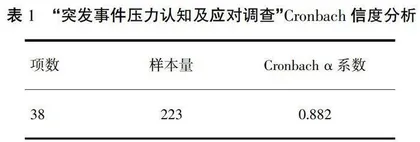

参考“心理压力测试问卷”自行设计“实验室突发事件压力认知及应对问卷”,通过问卷星平台进行录入、发放、调查及收回问卷,调查对象包括成都医学院、成都理工大学和四川大学等高校有实验室经历的师生,提交有效问卷223份,问卷内容包括实验突发事件前的安全认知、突发事件中的心理状态和突发事件发生后的心理应对方式3个维度共38道小题和7个基本信息填写问题,问卷调查结果利用问卷星网站、SPSS20.0软件进行统计分析,对问卷进行Cronbach信度分析并对各个心理状态进行率的比较分析。

二 调查结果及心理特征分析

(一) 调查基本信息结果分析

本次问卷参与测试的共计234名,其中男女比列是1∶1.85,年龄在16~48岁之间,其中18~30岁人群占比达到60%;参与问卷人员的文化程度从高中到研究生均有分布,大学本科文化占46.8%,大学本科以下文化占12.7%,研究生在读及以上学历达到40.5%;参与人员专业以医学、药学、化学和检验学等为主,不到5%的人员涉及理工医以外的专业,测试人员的血型分布较为均衡;调查显示有45.2%的参与者表述参加过相关实验室安全培训;有40.96%的人员表述有过“突发事件”的经历。从表1可知,信度系数值为0.882,大于0.8,因而说明研究数据信度质量高,可用于进一步分析。

从本次问卷的结果可以发现,测试对象主要为具有实验室经历的高学历人员,因问卷对象以医学院师生居多,性别比女大于男,年龄以青年群体为主,参与过相关安全培训的人数较未参加过培训的人数低,在生活中自认为有过“突发事件”经历的人数较低。

(二) “突发事件”前后过程的认知及心理特征

实验室安全管理中的心理安全是至关重要一环,心理安全的重视可以防止实验室事故的发生,事故中的心理安全状态又影响着实验室正常秩序和质量管理。在“突发事件”发生前,有不少的人员存在侥幸心理,调查显示共计有接近60%的测试者认为这样不幸的“突发事件”不会或者一般不会发生在自己身上,有24.13%的人会或者偶尔会去学习留意怎样应对生活中一些突如其来的事件,有56.02%的人表示为了节约时间会忽略掉一些需要遵守的规则,会很随意地去对待实验室的规则,并且只有27.23%的人员表示不会反感别人的叮嘱,这些状况都会为实验室安全事故的发生埋下隐患。当实验室安全事故发生时,有79.69%的参与者表示会按照大众处理的方式来应对,也就是常说的从众心理,也会有人在发生实验室安全事故时不知所措,有12%的人选择会在事故当中很茫然,60.42%的人表示偶尔会出现这种情况。当实验室发生安全事故后的应对方式也各不相同,能保持正常的思维状态的人数占比37.5%,选择不会和很少以理性积极的状态去处理事件的人数占比较高,调查显示持乐观状态的人群明显低于消极人群。部分调查结果如图1、图2所示。

三 “实验室突发事件”的“4R-心理应对”措施

对于实验室安全事件相关的心理问题,4R理论为我们提供了一个独特的应对视角,实验室突发事件的前中后各个时期刚好对应4R理论的各阶段,针对每个阶段的心理问题特征可以采用4R策略的方式进行应对(图3)。

(一) Reduction阶段心理特征分析与应对

1 建立心理素质培训制度,培育忧患意识

实验室中的操作活动都是在正常的心理活动的配合中完成的[6],根据4R危机管理理论,缩减阶段,需要在公共卫生突发事件发生之前的很长的一段时间开始准备、未雨绸缪。长期以来,我国高校实验室或者科研院所都存在重视质量管理而轻视安全管理,或者是安全口号高但安全行动落实低的现象,究其根本原因还是对实验室安全心理认知不到位所致,忧患意识淡薄[7]。在进行实验室安全管理培训的同时也需要进行实验室心理素质培训,在要求对实验室安全内容认知的同时,也需要有能够应急安全事故的心理状态,以便遇到“突发事件”时能够冷静,沉着应对,对实验过程中的危机诱发因素有清楚地判断,因此可以在实验室安全教育培训内容中加入实验室心理素质培训内容,请专业的心理培训人员从心理认知到应急演练进行培训。

2 加强心理安全教育,杜绝侥幸、漠然和逆反心理

任何实验活动都需要前期大量的准备工作,众所周知,实验准备工作具有非常烦琐、耗时长、体力和脑力活动大的特点,对于常在实验室学习及工作的人员来说,常常在这种长时间的琐碎工作中容易出现疲乏,进而导致产生松懈、侥幸心理[8],在日常对于实验室规则和细小的安全准备工作会产生漠视,如果上级领导经常对于规则进行宣讲也会让不少人产生逆反的心理,所以在此阶段的侥幸、漠视及逆反情绪与实验准备工作相伴相成,实验室工作人员也在与此类心理活动抗衡,一旦平衡失调,“突发事件”就会应运而生。本次调查显示有47.79%的选择没有侥幸意识,通常调查人员在做问卷时是理智清晰的,而在实际的实验活动中能够一直严谨地对待准备工作的较所得数据要低,故在实验室安全培训中应该加强心理安全教育。

(二) Readiness阶段心理安全问题分析与应对

1 应急心理演练,克服畏惧心理

在实验室安全管理中有“实验室安全应急预案”这一项,这包括发出警报、进行疏散、 组织抢险、救助伤员、维持治安、评估事态进展和请求救援等[4],其原则是“以人为本”, 以人员的身心安全为首进行危机的适应性锻炼,通过应急演练加强对危险处理的“心理定势”[9],对于较难的操作还存在一定的畏惧,害怕做不好或者实验失败,通常操作难度大的实验项目的安全性也越低,因为危险的存在使人更有畏惧情绪,在应急培训中,使实验室环境中的人员重视安全规则,在操作中做到胆大心细,对于较为困难的实验项目敢于尝试探索,并能维持安全心理的状态,克服困难。

2 进行风险沟通访谈,建立心理干预体系

在实验室心理安全管理的准备阶段,要巩固前期缩减管理阶段的心理安全培训和心理素质训练,还要进行应急心理演练和心理干预体系的建立。其中心理干预体系的建立可以为后期实验操作的安排提供选择,定期或者不定期对在实验室中的每个人员进行访谈、交流和沟通,动态记录每次人员的态度、心理认知和应对模式建立心理干预网络体系,并根据不同心理状态来安排人员工作的分工和协作,这样既可以提高实验室安全管理效率,也能使实验项目操作质量得以提高,并真正地做到了“以人为本”,实时掌握人员的心理动向,及时消除一些消极的心理。