面向科研能力养成的研究生课程教学改革探讨

作者: 高巍 赵鹏

摘 要:面对目前研究生的专业基础不夯实、创新能力不足的现状,以提升学术性研究生的专业素养为目的,以“优化与其他相关课程关系的定位”“知识体系系统性和内容前沿性兼顾”和“方法论与知识理论体系并重”为指导原则,将文献研读、思维导图和团队列名法相结合,创建农业资源与环境研究进展优质研究生课程。

关键词:文献研读;思维导图;团队列名法;教学改革;方法论

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)11-0141-04

Abstract: Facing the current situation that the professional foundation of graduate students is not solid and their innovation ability is insufficient, in order to improve the professionalism of academic graduate students, guided by "optimizing the relationship with other related courses", "giving consideration to the systematicness of knowledge system and the frontiers of content" and "paying equal attention to methodology and knowledge theory system", this paper put forward the creation of a high-quality postgraduate course of Progress in Agricultural Resources and Environment Research, with the combination of literature study, mind mapping and team name method.

Keywords: literature study; mind mapping; team name method; reform in education; methodology

研究生教育作为最高层次的国民教育,在经济社会发展和高等教育自身发展中占有重要地位。研究生人才培养是一项复杂的系统工程,研究生教学是其中的重要环节,对研究生知识体系的建立、科学创新能力的培养都起到了基础性作用。课程是研究生开展“研究“的基础,是学生获取本学科基础理论和系统专业知识的基本途径,是做好毕业论文的关键,是保障研究生培养质量的基础环节,在研究生成长成才中具有全面、综合和基础性作用。

农科学术型研究生是将来从事农业科学研究的主要力量,应当具备农科坚实基础理论、系统专业知识和必需实验技能,并具有从事农科教学、科研能力的高级专门人才。农业资源与环境研究进展课是河南农业大学土壤学与植物营养学的学术型研究生专业必修课,涵盖了农业资源、环境保护多个领域,与生态文明建设和农业绿色发展关系密切。

从2020学年到2022学年对完成该课程的研究生进行了调研,从课程设置合理性、前沿性、难度和挑战性、实用性、系统性、与专业(研究方向)相关性、课程作业量(含课外文献阅读要求)、课程间内容重复性、与本科相关课程内容重复性及学习收获等10个方面进行了综合评分(十分制),平均分为8.96分,整体较为满意,但研究生对课程也提出了一些建设性的建议。主要包括以下4个方面:①减少纯理论知识内容、希望增加一些更前沿的专题;②增加软件使用、数据处理及文章撰写方面的指导;③增加研讨时间比例;④增加教师在实际科研工作发现问题和尝试解决问题的过程。

与本科教学不同,研究生课程教学应当更加注重“由点及面”、注重“从具体研究问题出发到相关领域系统性知识的铺垫和整合”,以问题做引领,从多方面启发、培养学生的科研思维;更加注重方法论的在实际教学课程中的渗入,把“鱼竿”高效切实交到学生手中,把学生早日领入科研的门,而不能一直在门外苦苦求索。

一 农业资源与环境研究进展课程建设思路——重构三种关系

(一) 与其他研究生课程的关系

农业资源与环境研究进展课程开设于2012年,是土壤学和植物营养学学术型硕士的专业必修课。与土壤学研究专题、植物营养学研究专题等其他课程相比较,农业资源与环境研究进展课程具有更强的交叉性和综合性,并且农业资源与环境的相关研究内容是目前国内外的重点研究的领域,比如重金属、有机污染、面源污染、温室气体、抗生素和微塑料等。

本课程围绕农业资源与环境的重点研究领域,聚焦农业资源环境的污染要素,结合河南省的地方情况,确立选题和授课教师队伍。围绕重金属污染问题,开设矿区野生植物调查与筛选、重金属的植物免疫检测方法、场地土壤污染修复;围绕有机污染问题,开设过硫酸盐高级氧化技术在有机污染物降解中的应用;围绕面源污染和温室气体排放问题,开设面源污染污染控制技术、土壤生物对土壤肥力的作用;对于复合污染问题,设置场地修复技术。

(二) 系统性与前沿性的统一关系

研究生知识结构的完善优化和专业技能的全面提升很大程度上依赖于入学后的研究生课程;全面的知识体系和广泛的专业技能是科研道路上发现问题、解决难题、攻关克难的重要支撑,是实现研究生创新能力培养的重要保证。然而这种体系的完善与本科通识性教育应当具有重大的不同,以一个科学问题作为插入点,以问题的解决为线索,构建对应的知识体系。教学具体内容的组织是培养研究生学术探究能力的重要载体,目前研究生课程内容普遍存在知识陈旧、针对性不强的问题,在内容或程度上与方法论意识不足的局限,甚至与本科生课程没有质的区别。研究生课程内容的高深层级性不能只是在本科生课程内容横向层面上作平面式扩展上,而应凸显研究生教育在课程内容上的要求和特色,增加完善经典性和前沿性的学术内容,启发学生探究[1]。

农业资源与环境研究进展课程主讲老师各自讲解自己熟悉领域的研究前沿,然后布置5~8篇经典文献,学生以讨论课方式学习了解该科学问题的产生背景、该问题所涉及的基础理论知识、目前的最新前沿理论和技术方法等复合性知识,既发挥了师资优势,也可以将前沿的方法技术吸收进来,又可以开拓学生的视野。通过一周的自我学习,在教学过程中学生也容易了解到学科的发展历史,以及与自己的科研方向嫁接,有利于在交叉学科找到新的生长点,或者在自己的科研道路上引进新思维或新方法。

(三) 方法论与知识理论体系建立的关系

随着现代农业的飞速发展和进入社会主义新时代,如何保障农产品的高质量产出和土壤环境健康之间的关系,是现代农业可持续发展的关键,也是“绿水青山就是金山银山”理念的重要体现。新的农业环境问题的产生,对创新型农业人才的需求也迅速增加。与本科生阶段不同,研究生课程教学重点不仅仅是建立完整的理论知识体系,更应当注重本学科研究方法的掌握,注重研究生独立思考的能力和创造性思维的培养训练,最终掌握解决问题的方法论。掌握科学的方法论和方法,创造力同样可以做到有章可循、有据可依。规范的研究方法是全球学术交流的基础,也是科研人员进行实证性数据分析与模型化思想表达的基本工具[2]。

然而目前研究生课程内容普遍忽视研究方法论的自觉意识和能力培养。本课程以经典文献为载体,挖掘经典文献中的辩证、系统和创新思维方法论,在课程建设过程中注重方法论的输出,强化研究生的创新思维素养训练,为今后在科研工作中,研究生可以明确研究目标,发现有价值的问题,形成独特的研究创意打下坚实的思维方法基础。授课过程加入一周的文献自学,以及课堂的总结和讨论,可以锻炼研究生独立性思考、批判性思维、创新性建构及复杂性研究等能力,研究生在自我摸索中逐渐形成方法论,并自觉地运用科学的方法论开展学术研究。

二 农业资源与环境研究进展课程教学改革措施

创新,绝非天马行空,是在巨人肩膀上的运用创新性思维和主动运用科学的一种方法意识。培养具有创新能力的人才是研究生教育的使命,研究生课程的重要作用就是构建和完善满足于研究生创新需求的知识体系。

(一) 主文献准备

中西方本科研究生教育对比,其在文献阅读量相差甚远,美国研究生每周阅读量约500~800页,而我国研究生平均每学期阅读数量只有800页左右[3]。数量以外,在质量上也亟待提高。在学习初级阶段对文献阅读的选择存在盲目性,或是严重偏向于阅读自身专业领域的文献;阅读过程中缺乏思考,阅读后不善于总结和归纳。除此以外,许多研究生缺乏主动阅读外文文献的积极性,或是受限于自身外语水平,无法抓住文章的核心和重点,甚至产生消极的外文阅读心理。

国外的诸多高校将Directed Reading and Research(指导性文献阅读研讨)作为一门非常重要研究生课程。具体授课程序:导师讲授学术写作程序—学术规范—确定选题—选择相应的文献(确定数量、等级)—阅读并形成笔记—文献述评—自己的观点—进一步论证模型、数据、结论—形成论文—考核评价[3]。

目前我国开设主文献研读课程的高校较少。中国人民大学(简称“人大”)研究生院于2006年启动“博士点学科专业主文献制度”建设工程,以各博士点学科、专业为基础平台,由责任教授牵头,整合学科全体教师,本着“主流、经典、前沿”的基本原则建立学科专业精品文献库。于2008年,人大所有博士点学科均开设博士生主文献研读课,并在培养方案中将其列入专业必修课。随后,在西南大学、西南政法大学、桂林电子科技大学的外语、经济等社科专业,以及食品工艺学、作物栽培学与耕作学等理工科专业的学术性研究生培养中广泛采用。

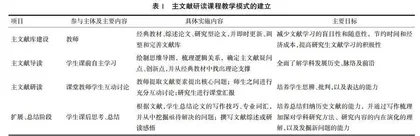

“主文献“是最基本、最重要的文献,是指本学科专业涉及的主要精品文献,包括经典著作书籍和学术研究论文等,涵盖了具有基础性、专业性、通识性和延展性的典籍,因而可勾勒出学科发展脉络,是研究生进行学术研究时必须深入研读的中外文献,是主流、经典、前沿和特色的文献[4]。农业资源与环境研究进展课程,各专题主讲教师精选1本经典教材或专著和3~5篇综述性研究论文,学生以作业的方式在课外进行精读,具体方法见表1。

(二) 农业资源与环境研究领域的方法论梳理

农业资源与环境专业在土壤学和植物营养学基础上发展而成,主要研究农业资源的管理及利用、农业生态、农业环境保护、农产品检测等方面的基本知识和技能,进行农业资源的规划与利用、农业环境的保护与污染防治等,因此该专业具有环境科学和生物学2个学科的特点。课程教师以主文献为载体,引导学生从论文中寻找研究问题、研究目的、研究目标、研究策略及具体采用的研究方法,并归纳提炼论文中涉及的方法论。

生态环境科学的重要方法论包括系统论、信息论和控制论。系统论的最基本原则包括整体性原则、相关性原则、结构性原则、层次性原则、环境适应性原则、动态性原则和最优化原则。相关性原则提示我们在认识解决环境问题时,必须重视联系和关系,从关系和联系中把握系统。结构,即指系统内部各要素相互联系、相互作用的秩序或方式。各要素有了稳定联系,形成有序结构,才能保持系统的整体性。结构的稳定性是系统存在的一个基本条件。结构性原则,要求我们必须从研究事物的结构去探究事物的规律。信息论,即运用信息的观点,把系统看作是借助于信息的获取、传递、加工和处理而实现其有目的性的运动的一种研究方法。不同于传统的研究方法,信息方法论是直接从整体出发,用联系的、转化的观点综合研究系统过程的方法。如遗传信息理论,正是对过去难以理解的现象作出科学阐述。控制论的基本方法包括黑箱方法、功能模拟方法和反馈方法[5]。生态环境问题是较典型的无法采用显式解析式研究的问题,即黑箱优化问题。控制论的功能模拟运用黑箱方法,从功能上描述和模仿系统对环境影响的反应方式,且无需分析系统的内部机制和个别要素,亦不追求模型的结构与原型相同。