新工科背景下以能力提升为导向的本硕贯通式人才培养模式研究

作者: 施煜 于亚萍 刘华 刘一鸣 樊晓盼

摘 要:本科教育重在基础知识的讲授,是人才培养的基础,但不是创新型人才培养的尾节点。以部分普通高等农业院校为例,本科教育和研究生教育并存时间尚短,两个阶段的教学管理和教学运行工作虽均依托教学院系开展,但相对独立。由于尚缺乏与研究生阶段培养的协同性和延续性,本科专业培养目标和培养体系较难实现链表式的递进延伸,造成管理效率的降低和人才培养过程的不连贯。该文以拓宽课程宽度和广度、教学反馈与持续改进及引导学生自主学习和深层学习为对策,以提升本硕贯通人才培养的成效。

关键字:人才培养;贯通式;资源共享;目标引导;能力提升

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)11-0148-05

Abstract: Undergraduate education focuses on the teaching of basic knowledge, which is the foundation of talent cultivating, but it is not the tail node of innovative talent cultivating. Taking some ordinary agricultural colleges and universities as an example, the coexistence of undergraduate education and graduate education is still short. Although the teaching management and teaching operation of the two stages are carried out by relying on the teaching department, they are relatively independent. Due to the lack of synergy and continuity with the cultivation of postgraduates, it is difficult to realize the progressive extension of linked list in the training objectives and training system of undergraduate majors, resulting in the reduction of management efficiency and the incoherence of talent cultivating process. In order to improve the effectiveness of the talent training, this paper takes the measures of broadening the breadth and breadth of the curriculum, teaching feedback and continuous improvement, and guiding students to study independently and deeply.

Keywords: talent training; through type; resource sharing; target guidance; ability improvement

教育的使命和目的是什么?曾任美国奥斯汀学院校长的约翰·莫斯利认为:“使命就是机构(学校)的目的。”大学使命是人们对大学这一特殊组织必须承担的社会责任的一种确定,是人们对大学应有价值的判断、追求和选择,具体体现为大学组织的宗旨、理想、目的和责任[1]。教育的目的,也是教育的宗旨,是培养人的总目标,是在一定社会中,要把受教育者培养成为什么样的人的根本性问题。这是一切教育活动的出发点和归宿。而高校作为人才培养的主要阵地,就是要为社会培养和输送高素质人才,这是高校必须肩负的使命和责任。1949年,我国仅有高等学校205所,高等教育毛入学率仅为0.26%,全部在校生不足12万人,其中工科在校生只有3万人。到2020年,全国共有普通高校2 738所,其中本科院校1 270所;研究生培养机构827个,其中,普通高等学校594个;全国各类高等教育在学总规模4 183万人,高等教育毛入学率54.4%[2]。我国高等教育在近几十年间取得了令人瞩目的成绩,为现代化建设培养了大批专业人才。在中国高等教育即将由大众化阶段进入普及化阶段的重要节点,高等教育的输出质量标准也被赋予了新的定义和更高的要求。当前,世界新一轮科技革命和产业变革正在如火如荼地进行。严峻复杂的国内外环境和新型冠状病毒感染(以下简称“新冠感染”)疫情的冲击让我们更深刻地体会到,只有大力建设科技强国,增强自主创新能力,才能把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。高等学校如何与经济社会发展实际需求对接,在创新实践中发现人才,在创新活动中培育人才,保证人才的持续、深入培养,提高输出质量,显得至关重要。

一 人才培养模式现状分析

(一) 培养过程缺乏连贯性

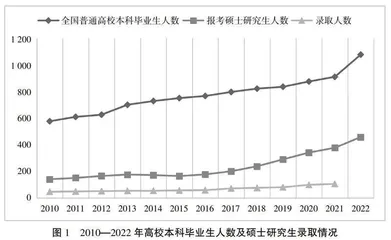

高素质创新人才的培养是一个长期、系统而复杂的过程,贯穿于高等教育的全过程。本科教育重在基础知识的讲授,是人才培养的基础,也是人才培养模式改革和创新的主要阵地[3],为多层次多元化人才培养提供了平台。但本科教育不是高等教育创新型人才培养的尾节点。随着社会对学历要求的不断提高,继续攻读研究生成为越来越多本科毕业生的选择。2020年,研究生招生110.66万人,比上年增加19.00万人,增长20.74%。其中,博士生11.60万人,硕士生99.05万人。在学研究生313.96万人,比上年增加27.59万人,增长9.63%。其中,博士生46.65万人,在学硕士生267.30万人。毕业研究生72.86万人,其中,毕业博士生6.62万人,毕业硕士生66.25万人[2]。2022年报名参考硕士研究生的人数为457万人,占应届毕业生总人数的比例为42.47%。根据2010—2021年数据统计,硕士研究生录取人数从47.44万,飙升至106.2万,如图1所示。

研究生教育和本科教育结合起来已成为目前创新人才的培养和输出的全过程,并且在实际工作和科研能力方面作出更高要求。以地方普通高等农业高校为例,其尚未设立本硕连读培养方式,一般设本科学制为4年,硕士研究生学制为2.5~3年。本科教育和研究生教育并存时间尚短,两个阶段的教学管理和教学运行工作虽均依托教学院系开展,但相对独立。本科教学工作由教务处管理指导,研究生教学工作由研究生院管理指导[4]。作为培养应用型高水平人才的普通高等农业院校,本科教育管理体系相对完善,人才培养体系相对健全,人才培养方案的调整论证相对严谨。而研究生教育往往处于建设阶段,实行导师制,与本科教育相比,在培养形式、培养目标定位、学制学分、过程要求和学术要求等方面存在一定差异,但因相同的依托主体,又存在着师资力量、科研条件和实践资源高度共享的特点。在本科专业的培养过程中,由于尚缺乏与研究生阶段培养的协同性、延续性和连贯性,课程设置和培养体系更缺乏链表式的递进延伸,不能充分发挥共享资源的优势,造成管理效率的降低和人才培养过程的不连贯。

(二) 教学内容和教学方式有待调整和优化

在工程教育专业认证背景下,实践教学比重提高,理论学时大大缩减,这对工科专业课程的理论教学和实践教学内容及教学方式提出了更高要求。对数学和物理知识储备较强的专业课程,教师要利用更少的理论教学时间传授学科基础知识,同时对实践环节进行优化设计,建立与理论教学既相对独立又彼此对应,循序渐进、层次分明的实践教学体系[5]。课程体系要以知识结构的纵向和横向关系重构课程结构,在人才培养的每个课程环节做到相互呼应,彼此支撑,前后衔接。优化调整课程体系是高校工科专业工程认证工作中的重要环节。然而在新冠感染疫情影响下,这一调整和优化又显得尤为迫切。后疫情时代对新工科教育改革和工程认证工作提出了新的要求。由于学年教学周的压缩,学生课业密集度增大,留给学生消化知识的时间变得更少。与此同时,学科竞赛活动,校外实习实践,校企合作均受疫情不同程度的影响,这也给创新活动的开展、创新人才的培育和教学活动的管理带来了挑战。

(三) 缺乏目标引导

人才培养要以学生的成长成才目标为导向,贯穿高等教育的全方位和全过程。目标引导是一项系统性的工程,需要高校各部门、教学单位各环节共同配合协作从而达到最佳效果[6],更是学生顺利与经济社会发展实际需求对接、走向社会的必要条件。伴随着社会竞争激烈程度的加剧和就业形势的严峻,考研、考公务员成为众多大学生避开找工作这一难题的佳径。随着就业压力的与日俱增,部分学生出现了自暴自弃、躺平拖延的心态;也有部分学生由于个人目标不明确,在学业上处于被动,往往因学习效果差而产生心理挫败感。这些学生存在几类共性问题,或是时间管理松散,学习精力分散,学习没有重点和条理,不知道应该学什么、怎么学,遇到学习困难就丧失学习兴趣;或是,觉得自己有好多要学习的内容,但抓不住重点,哪个都想学,但是没有一个能持续学、深入学;或是,只设目标、列计划,但不严格实施;或是东学一学,西学一学,感觉时间紧张、很忙、很累,面对实际工程问题却又毫无解决头绪,感觉自己什么都没学到,无法将技术学习、项目能力和创新能力有效融合。学生自主约束能力、自主学习和深层学习能力有待提高。

二 以能力提升为导向的本硕贯通式人才培养模式研究

教育部2022年工作要点中指出:“积极探索拔尖创新人才早期发现和选拔培养机制,加大强基计划实施力度,支持实施本硕博一体化人才培养改革。”基于本科教学和研究生教学管理的特点,从整合教学资源的角度出发,建立本硕贯通式人才培养模式,如图2所示。

(一) 课程资源共享

对本科专业人才培养方案、专业硕士和学术型硕士研究生培养方案进行梳理比对,对两个阶段内、阶段间的课程衔接度和延续度进行研判,厘清各主要任务。由于专业培养计划分年级有所区别,部分低年级会按照技术更新和需要增设新课,故以提升能力为导向,以培育创新型人才为目标,将本科课程和研究生教学课程整合成课程库,实现两个阶段课程的共享和认定。

构建层次分明的课程教学体系,遵循“基础—综合—实践—创新”的递进式培养要求,既要满足阶段性培养目标,又要存在连续性和深入性。建立课程认定标准,允许学生选修相关专业、不同年级和不同培养阶段的部分课程,并承认学分。一方面满足学有余力的本科学生提前完成研究生阶段的课程学习,也可满足部分本科学生提前接触学科前沿知识的需要,为对接社会需求、提高能力或进入其他高校学习奠定基础。另一方面,后疫情时代研究生扩招,使得研究生培养阶段存在一定数量的跨专业学生,这部分学生专业基础相对薄弱,选修相关专业课程有利于弥补知识缺失。

(二) 师资队伍和学术科研资源共享

对于教学单位,教师满足学术条件即可申请硕导,专任教师同时承担本科和硕士教学工作的比例逐年提高。从课程教学的角度,本科学生和研究生可能会面对同一位任课教师或毕业导师;从科研学术角度,本科学生和研究生可能会在一个科研项目或学术研究领域共同学习工作;从教学管理和学生管理角度,本科学生和研究生可能会面对相同的管理人员。强化基础原则,强调通识教育,在学术讲座、专业论坛和党员活动等活动中,可探索两个阶段学生的联合开展、协同组织和共同研讨。在联合申报项目,参与教师学术科研活动中,鼓励多学科交叉培养,开展学生跨学科、跨阶段团队建设,促进学生间的纵向交流,实现学业、生活、就业和职业生涯规划等各方面的信息互通和资源共享。

(三) 学科竞赛资源与实习基地资源共享

为提高实践创新能力,本科各专业和研究生专业分别建立了相对应的实验教学实习基地和产学研联合体基地。面对就业形势日趋严峻,要积极探索整合实习基地资源,实现本硕基地资源共享、校外导师共享、企业合作信息共享和就业信息共享,打破两个阶段人才输出的局限性,满足企业对不同层次人才的需求。在学科竞赛方面,要注重参赛学生的梯队建设,以激发学生创新思维和科研能力为目标,利用两个阶段学生的学习经历和年级梯度,形成以老带新良好氛围。制定并规范学科竞赛选拔和管理制度,使竞赛的组织工作规范化、科学化和制度化。