基于平时行为多维度数据分析的个性化人才培养

作者: 付佳 范志祥 樊群超 蒋珍菊

摘 要:因材施教是最为理想的教育模式,然而由于教育资源的不足和教学条件的限制,目前普通高校仍然无法做到针对学生的个性化培养,只能进行缺点明显的批量教育。为平衡资源消耗与因材施教的矛盾,很多高校实施聚焦战略,对少数精英学生给予大量关注,甚至成立独立学院实施针对性服务。然而研究表明,相较于精英学生,存在学业成绩异变的另一类少数学生群体更值得被优先关注。遗憾的是,现有的人才培养模式难以提前感知这部分学生,针对他们的个性化培养充满挑战。该文基于大数据的信息处理技术,以西华大学物理专业大三的学生为例,利用学生平时行为产生的多角度信息,构建学业成绩波动与社交生活异变的关联模型,实现学业成绩异变的低成本提前预测,使得针对学业成绩异变群体的个性化人才培养成为可能。

关键词:因材施教;学业反常;社交结构异变;实证研究;个性化教育

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)11-0169-04

Abstract: The ideal education is teaching students in accordance with their aptitude. However, due to the lack of resources, colleges and universities still cannot achieve personalized training for students, and can only carry out batch education with obvious shortcomings. In order to balance the contradiction between resource consumption and personalized education, many colleges and universities have implemented the focus strategy that pay attention to a small number of elite students, and even established independent colleges to provide targeted services. However, research shows that compared with elite students, another student group with academic achievement fluctuation deserves priority attention. Unfortunately, the existing teaching model is difficult to perceive these students in advance, and their personalized training is full of challenges. Based on the information processing technology of big data, using the multidimensional information generated by students' usual behavior, this paper constructs the correlation between academic achievement fluctuation and social life change to predict academic achievement change with low cost, which makes it possible to provide personalized training for groups with academic achievements fluctuation.

Keyword: teaching according to aptitude; academic abnormality; social structure changes; empirical research; personalized education

随着数字化建设的深入,普通高校积累了大量结构化和非结构化数据,覆盖学生成绩、课程安排、生活轨迹及社交互动等多个维度。这些大规模和多样性的数据,蕴含了大量信息。通过引入以数据为中的处理和分析手段,挖掘出其中隐藏的价值信息,可以为高校决策者提供有益的洞见和指导,为教育改革带来新视角和解决方案,从而创新地解决以前难以处理的问题。本文旨在以学生学业成绩异变预测为例,揭示出相关数据处理技术在教育改革中的应用潜力,为教育工作者提供参考。

一 问题的提出

在我国经济建设初期,对生产效率的极致化需求,催生了人才培养的专门化和标准化[1-2]。学生的学业成绩越高在专业能力评价的量化、专门化和标准化等方面有着明显的选拔优势。因而,在从小学到大学的整个人才培养体系中学业成绩起到了举足轻重的作用。事实也证明了“分数”指标的成功,按照分数匹配社会分工的人才体系推动我国经济建设取得了举世瞩目的成就。但是,随着经济建设的深入推进,标准化已经满足不了新需求,个性化和创新能力的重要性在逐渐加强[3-5],“唯成绩”考核受到了广泛地质疑。于是,在初等教育阶段,素质教育等概念被提出[6],试图从根本上对考核维度进行拓展。实际上,代表专业的“分数”和代表个性和创新的“素质”之间的统一并不容易。为了维护选拔的公平性,高考一考定终身的现状仍然没有实质上的突破[7-8]。初等教育阶段的素质教育还处在摸着石头过河的阶段,其成果可能还需要经受历史的考验。值得庆幸的是,由于社会需求的多样性在一定程度上降低了就业环境对公平性的诉求,高校对分数指标的依赖有所减弱,因而在探索“素质教育”方面可以更加自由,产生了大批成果。比如四川大学本科教学改革[9]等,其共同特点是提供不同程度的因材施教(比如本科导师制、小班教学等)。然而,个性化干预的最大困难在于伴随而来的大量人力和财力资源负担,例如四川大学的教学改革每年投入达数亿人民币[10],却仍然不能做到一对一甚至多对一的服务。因此,对普通高校而言,针对每个学生的因材施教仍然是一个难圆的好梦。

因此,如何在资源极其有限的情况下实施因材施教成为了个性化教育的关键所在。一个可能的解决途径是,从力所能及地服务少数人开始。许多高校采取的办法是组建精英学院,将成绩拔尖的学生集中起来,试图有针对性地培养社会栋梁。这种做法无可厚非,但是其关注点仍然是选拔学业上的成功者。该做法有两个方面的缺陷:忽视了学业以外的潜在成功者;由于“金子在哪里都会发光”,精英模式带来的正效应可能并不如期望中的大。艾伯特-拉斯洛·巴拉巴西在《成功公式:成败背后的科学》[11]中,用扎实的研究结果表明了环境对学业成功的影响并不大。因此,独立于精英培养、个性化服务需要寻找新的聚焦点。

二 研究方法

(一) 关注学业异变群体

一般来讲,学业成绩与学生的个人能力、心理愿景等智力和情感因素及学校整体学习资源配置均有关。智力因素和学校的大环境变化相对缓慢,因此不会是造成波动的主要原因。与之相反,心理愿景等情感因素容易受微观环境变化影响,比如社交关系、家庭经济状况的改变均会给学生带来心理愿景和情感体验的大幅波动。通过长期的教学观察发现,即使对于学业失败者,往往都有一个长期的演化过程,真到了学院层面发现其无法毕业,再来补救为时已晚。值得注意的是,这部分学生既然同样考上了大学,同时期其他学生又没有太多的学业表现波动,说明其智力因素和整体学习环境能够支撑其更好的学业水平,所以学业滑坡很可能是受个人微观环境变化所致的心理和情感要素的变化。如果能够在早期察觉到这种变化,分析其原因,通过引导、心理治疗介入等个性化服务很可能就可以避免情况进一步恶化,甚至反转学生学业表现。

(二) 学业异变与社交关系反常之间的关联

学生的社交关系结构反常是造成学业异变的重要原因。一方面,社交关系的确属于个人的微观环境范畴,处于学校的直接监控体系之外;另一方面,虽然直接获取相关信息并不容易,但是却可以通过学生的刷卡消费记录等大数据方法来间接推断获得[12-14];再者,社交关系结构的反常变化会较大地影响学生的心理愿景和情感体验,造成学生巨大的心理挑战。而在这方面,心理治疗介入可以起到很大的积极作用。由于学校的心理辅导团队往往较少参与涉及精英教育的智力和学业服务,所以学校关注社交结构异变的学生,并不需要考虑与现有的教育资源分配博弈,因而具有较高的可实施性。同时,社交结构异变的心理问题治疗也为心理专业的学术研究主动提供了大量的研究案例,可以促进学校相关专业的学科建设。

(三) 基于数据的实证研究

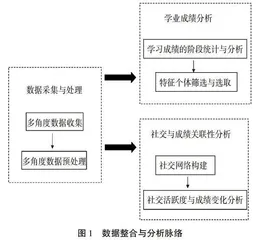

我们聚合了学生的学业成绩历史数据、饭卡消费等多角度信息,进行综合处理和分析,以验证学生的学业成绩波动与社交生活异变的关联关系。数据整合与分析脉络如图1所示。

具体分为以下几个步骤。

1)聚合学生的图书馆进出记录、校园卡消费和圈存记录、门禁记录及成绩表;

2)根据学生的成绩对学生进行排序,得到学生的学业表现排名。用排名来代替绝对成绩可以屏蔽课程难易分布的影响;

3)筛选出三年来排名波动较大的学生作为研究对象;

4)通过消费记录和圈存记录等信息获得研究对象的社交结构(如朋友关系表现为经常在一起吃饭);

5)分析研究对象的交往人群结构是否发生变化;

6)结合研究对象的成绩变化,判断研究对象的人际交往是否与成绩波动有较大的关联性。

三 结果与分析

(一) 有效性分析

以西华大学物理专业某班的学生为例,其学业成绩异变和社交结构变化见表1。

该班学生总人数65人,存在社交结构异变的学生共18人,存在学业反常的总共13人,其中社交结构异变的有9人。学业反常的学生占总人数的20%,如果将社交结构异变作为支点来预测学业反常,可以覆盖到其中69.2%的学生(9/13),同时准确率可达到50%(9/18)。因此,考虑到个体的复杂性,对于学生的学业和个人成长来说,社交结构异变是一个非常值得关注的重要信息,而本文提出数据驱动的分析技术在确定社交结构异变及进行学业反常预测方面效果明显。

(二) 数据驱动个性化培养

个性化培养的核心(图2)在于及时定位需要个性化服务的学生,并根据对象的需求介入,提供定制化的服务,然后追踪服务效果,不断迭代提高。

通过本文提出的数据驱动技术方案,其低成本、高质量地解决了服务对象的定位问题。分析社交结构异变需要的基础数据信息已经存在于各大高校的信息管理中心数据库里,只需要将分散的信息进行聚合,定期(每月或每季度)做一次数据分析,就可以定位到需要个性化服务的学生人群。社交结构的异变会带来心理问题,心理问题又将导致其未来学业上的失败。其实,大部分学校都配置有心理健康咨询中心,只要问题发现及时,针对社交关系变化及早介入,学生的心理问题就能得到合理的治疗,可以有效避免不良事态出现。最后,通过持续地追踪接受心理治疗学生的学业成绩,还可以进一步分析介入的有效性,据此不断提高学校个性化服务的水平。

四 结束语

因材施教作为最佳人才培养模式,任重而道远,其最大的困难在于与稀缺资源的博弈。本文的研究表明,通过创新地使用学校现有的校园卡相关多维平时行为数据,可以快速、低成本地聚焦社交关系异变的同学,使得及时的心理援助或者治疗变得可能,避免学业成绩恶化等恶性事件的发生,从而支撑高校的个性化人才培养。另一方面,本文作为一个例子表明,面对资源的限制,我们可以多向现代新科技(如大数据,人工智能等)要解决方案,可能会收获到切实的进步。

参考文献:

[1] 高跃.社会分工与人的发展[D].沈阳:辽宁大学,2012.

[2] 魏娟,邢占文.劳动分工与生产效率理论评述及现实思考[J].内蒙古财经学院学报,2008(4):9-13.