“从知到行”需要几步:“专创融合”人才培养的田野观察

作者: 徐军玲 周袁

摘 要:经济变迁、科技发展及社会转型,催生出大量的新产业、新业态和新模式,倒逼高校人才培养服务体系进行调整与变革,要求提高学生的创新创业能力及“知行合一”变得格外迫切。该文以2021年社会组织管理创新课堂为研究案例,通过对校内外课堂的参与式观察,考察学生如何从理论到实践,再从实践回到理论的过程。在专业教育与创新创业教育融合(简称“专创融合”)视角下,探讨通过“两通四维”课程教学创新模式的设计与实施,如何建构学生各项能力,如何实施过程管理与效果评估,进一步提出推广模式与路径。

关键词:从知到行;专业教育;创新创业教育;专创融合;人才培养

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)14-0052-05

Abstract: Economic changes, scientific and technological development and social transformation have spawned a large number of new industries, new formats and new models, forcing the adjustment and reform of the talent training service system of colleges and universities, requiring the improvement of students' innovation and entrepreneurship capabilities and the "integration of knowledge and action" has become particularly urgent. Taking the Innovation Classroom of 2021 "Social Organization Management" as a research case, this paper examines how students go from theory to practice and from practice to theory through participatory observation in and out of the classroom inside and outside the school. From the perspective of the integration of professional education and innovation and entrepreneurship education (hereinafter referred to as "the integration of innovation"), it explores the design and implementation of the teaching innovation model of "two links and four dimensions" course, how to construct students' various abilities, how to implement process management and effect evaluation, and further propose the promotion model and path.

Keywords: from knowledge to action; professional education; innovation and entrepreneurship education; integration of specialized education and innovation and entrepreneurship education; talent training

随着《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》(教研〔2018〕5号)、《国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》(国发〔2018〕32号)等系列文件相继颁布和实施,诸多高校在“双一流”建设中,致力构建理工经管深度融合的专业教育与创新创业教育课程体系等[1]。有学者提出谋求创新教育与专业教育协同发展、提高专业教育和创新教育的广度和深度,一直是高等教育着力解决的重点和难点[2]。我国传统的高等教育由于过分注重学生对知识的积累和记忆,在一定程度上忽视了学生在创新和实践方面的成长,专业教育过程中呈现出“理论与实践两张皮”的现象。

课堂讲授固然可以帮助学生搭建起专业的知识体系框架,但学生在“知”与“行”之间尚未架构起“对话、融通”的桥梁,普遍缺乏将专业理论知识迁移到实际行动中、将实践现象或问题转化为学术研究问题的双向融通能力。创新创业教育的目标是培养学生的创新精神、创业意识及创新创业能力[3],具有一定的时代意义和普遍意义[4]。但创新创业教育与专业教育两者的分离影响了人才培养效果,“专创融合”逐步成为解决传统教学痛点,加快建设双一流高校、全面提高高等教育质量的应有之义。

公共管理学科课程肩负着培养基层治理与公共服务人才的重大任务,培养学生的创新创业思维,塑造知行合一能力是本学科课程教学的内在要求,也为学生未来从事公共事务、社会治理服务与研究及公益创业等工作奠定可持续发展的基础。基于此,本文尝试在“专创融合”的理论框架下,以社会组织管理教学创新课堂为研究对象,探究如何通过课程的教学设计与实践,引导学生从“知”到“行”。通过构建“两通四维”的教学模式,严格实施实践教学的流程管理,采取形成性评价与终结性评价相结合的多元评价体系,有效提升学生理论与实践相互融通的能力。

一 理论基础与教学改革实践综述

(一) 理论基础

1)知行合一。从学理上来看,其包括很多命题:“知之真切笃实处即是行,行之明觉精察处即是知”“知是行之始,行是知之成”“知是行的主意,行是知的功夫”等[5]。就人的现实经验活动而言,“知”“行”二者在人的实践过程中就必然是同时共在的,并且是作为一种过程性来获得充分呈现的[6]。“非知之艰,行之惟艰”(《尚书·说命中》),亦强调了深知与真知的关键是要做到知行合一。马克思主义认识论提出“从实践中来,到实践中去”,意为用理论去指导实践,在实践的基础上总结充实新的理论,再用新理论去指导新的实践活动,循环往复,螺旋前进。实践教学就是建立在缄默知识与实践知识探讨的基础之上的[7],通过丰富“行”的形式与内涵, 在“行”中促进“知”的升华。

2)专创融合。“专创”分别指专业教育与创新创业教育。“专创融合”是指在充分发挥学科、专业特点的基础上,为提升理论知识储备和专业技术水平而进行的各种创新创业专业实战练习和跨专业联合教学模式[8]。打造“专创”融合式教育,是以专业教育为基础,将创业技能融入专业知识中,实现专业基础上的创业目标[9]。有学者认为,创业并不应该单纯地理解为就业的另一种形式, 而更多的是一种创造性的活动[10]。而创新创业教育的本质特征也不在于主动或是被动地创造就业的机会,新时代高等教育的人才培养,不仅仅是为了专业技能的提升,而是要将创新意识和思维内化为一个人的行为特征,体现在今后的日常学习工作中。在明确专业教育与创新创业教育定位与功能的基础上,如何在专业课程中体现专创融合的理念,继而进行科学的课程设计与实践,亦是目前实践教学课程亟待突破的重要课题。

(二) 教学改革实践综述

课堂教学改革实践活动是教学实践活动的运动与延续、修正与完善,是以生为本、围绕学生的全面发展而展开的。教学改革实践的主要矛盾是教学理论与实践之间的矛盾,这对矛盾贯穿于教学改革实践过程始终影响着课堂教学实践的变化和发展。很多教学研究者都注意到传统教学模式以学习知识为本位的弊端,提出应该加强以能力为本位,进行教学实践改革[11],探究新型专业人才培养模式。如为打造一流实践课程,尝试从教学内容、教学方法和手段、实验教学模式、课程评价体系及科研促进教学等方面进行改革探索和实践[12];基于成果导向的教育理念与原则,结合专业进行课堂教学反向设计、拓宽实践平台等教学改革[13];坚持“以学生为中心”,采取“创新引领、项目驱动、校企协同”模式,构建“双创”教育生态链[14]等。一系列的改革,都是在探索实现教学模式创新发展的路径,进一步实现新时代教学服务体系变革。

二 课程特点与教学设计

(一) 课程特点

社会组织管理(以下简称“本课程”)这门课程共32学时,2学分,授课对象是大二、大三的学生。本课程不仅是政治学一流学科、行政管理一流本科的专业骨干课程,而且在最新的培养方案修订中,已被放在专业方向建设的高度。与国际非营利组织、非政府组织相比,社会组织管理更具有中国本土化特色,具有很强的理论性、政策性和实践性,要求学生带着理论储备深入社会实践,真正做到“知行合一”。面临师生对创新创业素养的认识不够、专业教学安排对创新创业教育兼容不够和专业教学资源对实创实践支持不够的学情,坚持理论讲授与实践调研相结合、小组创建与个体成长相结合及经验传授与公益创业相结合,致力于提升学生基础知识学习、进阶实践能力及高阶创新思维。

(二) 课程设计与衔接

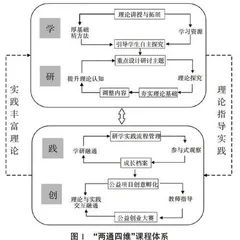

基于公共管理专业人才培养目标,本课程创新并实践了“两通四维”教学实践模式,通过安排“学-研-践-创”(简称“四维”)的教学内容来实现理论与实践的交互融通(简称“两通”),如图1所示。

1)“学”指理论方法先学。基于学生前期学习基础,精选慕课精品资源,为学生提供线上课程。线下课堂精心设计了六个专题,分为社会组织的发展与现状、管理理论基础、社会组织创建、社会组织的战略管理与合作行为、田野调查方法和项目制等方面,引导学生做自主探究,为后续实践活动夯实理论与方法基础。

2)“研”指关键主题研讨。围绕培养“厚基础、精方法、强能力、有创见”的人才目标,实践与研讨的交互进行,一步步引导学生从理论到实践,又从实践回到理论,循序渐进,探究反思,萌生创意,悟出道理,提升理论。

3)“践”指实践基地研学。教学团队对接社会资源,开辟实践基地。引导学生带着理论走进“田野”,深化理论方法认知,促进学生探究服务需求。通过实践深入调研,摸清社会服务需求,激发学生创新创业意识。

4)“创”指公益创业大赛。实践促竞赛、竞赛促教学、竞赛促创业,解决创新创业教育与师生科研和教学分离、专业教师参与创新创业教育积极性不高的问题[15]。通过创业项目比赛的方式,检验“两通”效果,引导学生为社会需求寻找解决路径。

学是基础,研是手段,创是关键,践是目标。整套教学模式形成一个闭环,通过“学”专业知识,夯实理论基础;问题“研”讨与实“践”调研交互进行,深化理论认知,促进学研融通;通过实践萌生“创”业项目,参加创业大赛;项目实现教学再转化,可作为课程学习的典型案例,整个过程实现了从“学-研-创-践”再到“学”的良性循环。从课堂讲授到主题研讨,从研学实践到创业大赛,实现校内课堂与实践基地的交互转换,引导学生带着理论走进生活实践,实践探究反向丰富理论认知,环环相扣的教学体系设计,最终实现专创融合、知行合一。

三 课程实施与管理

通过引导学生参与行动学习,了解社会组织的实际运作机制与管理现状,帮助社会组织解决其面临的现实问题,训练学生的管理思维及提升领导力,遵循OBE(基于产出的教育)的教学理念,对应知识、能力和价值培养维度,推动人才培养数量及质量裂变式发展。老师与助教深入观察学生的课堂内外动态,与各小组展开线上线下混合式交流指导,进行启发式互动,切实感知学生的成长。