原型设计视角下高校短学期实践融入职业发展路径研究

作者: 林林 吕栋

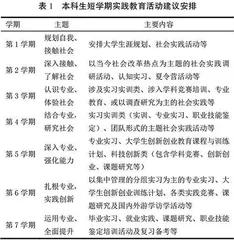

摘 要:随着社会对人才培养的需求变化,短学期实践教育活动成为大学生职业发展规划的重要环节。基于原型设计视角,高校可以通过短学期实践为大学生收集并创建实践选项,大学生可以通过亲身体验筛选缩小范围,留下最佳的选项而进行最后的职业选择。该文分析高校短学期实践融入职业发展的理论蕴含,从创新性实践教学改革、多元化实践育人体系、分阶段实践教育模式及协同化推进工作机制四个方面充分分析高校短学期实践融入职业发展的实现路径。

关键词:原型设计;实践育人;短学期实践;职业发展;人才培养

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)24-0095-04

Abstract: With the change of social demand for talent training, short term practical education activities become an important part of college students' career development planning. Based on the prototype design theory, universities can collect and create practical options through short term practice, and college students can narrow the scope through personal experience screening, in order to leave the best options and carefully make the final career choice. This paper integrates the theory of short term practice into the way of career development, through four aspects of innovative practice teaching reform, diversified practice education system, phased practice education model and cooperative promotion mechanism.

Keywords: prototype design; practice education; short term practice; career development; talent cultivation

习近平总书记多次强调社会实践在大学生成长成才中的重要作用,勉励大学生“要坚持学以致用,深入基层、深入群众,在改革开放和社会主义现代化建设的大熔炉中,在社会的大学校里,掌握真才实学,增益其所不能,努力成为可堪大用、能担重任的栋梁之材”。当前,短学期实践教育成为高等教育体系和高校立德树人根本任务全面育人的重要组成部分,通过大学生参与实践、切身体验项目,慎重筛选出适应自身性格特点和能力素质的职业,可以让大学生尽快明确与之相匹配的职业规划。

一 原型设计视角下高校短学期实践的发展概况

(一) 国内外高校实践育人发展概况

针对实践育人的相关研究在国外由来已久,20世纪80年代以来,美国由于受到实用主义的高等教育哲学观念的影响,主张教育目的之一就是“确保高等学校学生对国家经济和政治生活中的现象具有分析批判和解决实际问题的能力”,实行多元化主体支持,无论是政府、社会、企业、学校和家庭都非常重视大学生社会实践。美国高校实践活动是学生表达个性、实现自我价值的重要途径,通过严格的制度管理和高效的引导支持,部分高校在人才培养、个性塑造方面优势突出,与社会发展高度对接,已经形成了良好的品牌效应,实践的附加价值得到充分挖掘。英国高校也致力于提高教育的“社会相关性”以培养适应社会、经济、科技发展需要的人才,开始更多关注社会需求,英国高校普遍认同“高等能力教育”,“能力教育”中的一个重要内容是主张“产-学-研”的结合,积极探索改革,加强实践环节,突出实践能力教育。日本在1997年《关于推进体验式就业的基本思考》明确出台系列措施推进社会实践,在“产学”合作的基础上突出强化大学生的就业意识和就业能力的培养,强调职业体验式就业的重要性。替学生提前做准备、传授实践动手能力已成为各国大学教育改革的驱动力。

党和国家历来高度重视实践活动在人才培养中的积极作用,坚持教育与生产劳动和社会实践相结合是党的教育方针的重要内容。国内大学生社会实践活动自20世纪80年代开展以来经历了萌芽、推广、全面展开、深化发展及创新发展等多个阶段。近年来,国家制定出台了一系列关于推进实践育人的政策和制度。2012 年,《教育部等部门关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》明确要从强化实践育人工作重点、创新方法途径、加强基 地建设、加大经费投入等方面,调动整合各方资源,形成实践育人合力。中共中央、国务院2020年3月发布《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》的要求,将劳动教育融入思想引领、校园文化和社会实践中;采取丰富多彩的教育形式和喜闻乐见的活动方式,打造具有“劳动教育”特色的校园文化。大学生暑期“三下乡”社会实践活动、军事实践、劳动实践及志愿服务等都是社会实践类的重要组成部分,是引导大学生走出校园、服务社会、练就本领的重要途径,实践育人全程全员全方位把思政育人工作融入整个实践环节中,是“三全育人”工作格局中重要的一环,是高校立德树人根本任务实现的重要途径,贯穿于“十四五”规划始终。

(二) 斯坦福大学原型设计理论的阐述

斯坦福大学人生实验室认为,每个人可以设计多种人生,虽然最后只能选择一种人生,但这一切将非常有意义。人生实验室的创始人比尔·博内特和戴夫·伊万斯教授认为,人生并不存在唯一的最优解,任何人的人生都不可能只有一种活法,需要利用设计思维模式进行原型设计。在人生设计的过程中,需要利用设计思维模式,对感兴趣的事,一定要进行原型设计。

原型设计并不是在大脑中进行思维实验,而必须是现实生活中的实际体验,有益的数据只存在于真实世界中,原型设计最好的方法是亲身参与到所感兴趣的领域,将目标付诸行动,努力实践、不断尝试,快速试错,才能找到更适合的职业方向。这样才能找到自己的生活目标,集中精力,大胆探索和尝试,为自己创造更多的可能性,才能为自己打造一条不断前进的人生路。每个人的生活不会只有一种选择,通往幸福、高效的路有很多条,每一条都不同,可以选择其中一种。对于任何问题,都不要只选择一个解决方案,不要固执的坚守一种解决方法。以具有可行性的方案为原型进行设计,通过亲身体验、努力实践,收集并创建选项→进行筛选→缩小范围→留下几个最佳的选项→慎重进行最后的选择,理解每一个选择步骤,才能够鉴别“选的好与不好”之间存在的主要差别。

高校可以通过原型设计收集并创建这些实践选项,大学生可以结合专业学习和个人特长,选择个人能力拓展的平台,亲身体验践行每个选项筛选缩小范围,留下最佳的选项而慎重进行最后的职业选择。

二 原型设计视角下高校短学期实践的理论蕴含

实践育人是高校人才培养的重要途径,随着社会对人才培养的需求变化,社会实践的内涵不断扩展。从内在结构来看高校社会实践育人规律表现为与大学生思想政治教育发展相适应,和理论教学相平衡,社会实践育人系统中诸要素协同作用,可以实践育人规律为依托进行职业发展规划。

(一) 高校短学期实践的哲学基础

实践是马克思主义哲学的基本观点,大学生社会实践是人类实践的重要组成部分。实践决定认知,是认知的源泉和动力,也是认知的目的和归宿。教育是实现人的本质的重要途径。马克思认为“社会生活在本质上就是实践,人通过社会实践塑造和表现自己”。教育是一种改造人的实践,实践育人理念具有价值基础。一方面改造人的实践既要从实践的主体(教育者)的角度确立实践活动的价值和方法,另一方面也要求用对象化的思维尊重被改造者(受教育者)的价值需求。

实践形式多种多样,是一个包含多要素、多目标和多参数的复杂系统,通过短学期实践可以解决理论与实践之间理论内容和思维转化、内容与形式统一、理论辨识与行为内化的关系。

(二) 高校短学期实践促进职业发展的理论内涵

传统的两学期制存在学习周期长等问题,一些高校基于实践育人规律和“知行合一”的学习认知规律逐渐推行短学期制,采取 “三学期制” (即春季长学期、夏季短学期实践、秋季长学期)或四学期制(即春季长学期、夏季短学期实践、秋季长学期、冬季短学期实践)的短学期实践教学改革。

短学期实践从普遍性和特殊性结合方面来看,兼具学习性、成长性和社会化内涵。学习性实践即社会实践是大学生以学习为导引的活动,为大学生在校期间储备良好的知识、毕业后踏入社会而奠基,这是由大学生的学习角色和大学教育的根本任务所决定的;成长性实践是指社会实践所面临的主要任务有学业的深化、精神的完善、身体的健康和高尚的人生追求等,这表明实践是大学生全面成长成才的基础和保证;社会化实践是指大学生通过短学期实践进行职业规划、学习扮演社会角色、学习社会生存方式,将校园活动和校外社会活动连接的桥梁和纽带。

以上三个方面所表现的内涵和基本功能之间还存在着交叉互动的关系。一是从学习性实践到成长性实践再到社会化实践,存在着纵向递进的关系。比如,学习性实践为大学生奠定了坚实的知识基础;成长性实践促进了大学生素质的深化发展;而社会化实践则是对大学生学习、成长结果的总结和验收,能够通过反馈而促进学习性实践、成长性实践的发展。二是内涵和功能各有侧重,但又都同时渗透到每项具体的大学生社会实践活动中,横向互补,相得益彰。

(三) 高校短学期实践促进职业发展的多重属性

短学期实践始终与大学生成长和职业发展密切结合,具有多重属性:一方面短学期实践既是社会对学生成才的引导,帮助学生正确认知社会,迅速融入社会,同时又充分发挥了社会舞台对学生的教育作用,对大学生进行责任、理想、担当意识教育,促进大学生素质的全面协调发展,培养德智体美劳全方位的时代新人。另一方面,短学期实践也是检验学校书本理论知识的一个重要过程,涉及教学、科研、宣传、安全,关系到人才培养、科学研究、社会服务及产学融合等各方面,各方合力通过理论-实践-再理论-再实践模式构建、内容设计等,对大学生进行全方位职业意识和职业能力培养,指导大学生职业发展。两者相互促进、相辅相成。

高校短学期实践可以充分体现大学生的本质属性,通过教育这种实践活动培育人、塑造人、改造人,通过短学期实践为大学生收集并创建实践选项,通过学校和社会两个课堂、教师和群众两类老师、书本和实践两种教材有机结合,为学生基本就业能力和职业发展的锻炼提供校内外各种资源的保障,从而让大学生亲身体验践行每个选项,慎重进行最后的职业选择。

三 原型设计视角下高校实践育人融入职业发展的实践意义

实践育人符合“知行合一”的学习认知规律,将可创建的、深厚的实践基础融入职业发展和职业选择对于提升人才培养质量、明确职业定位和提高大学生职业素养具有重要的实践意义。

(一) 提升人才培养质量的重要途径

党的十九大会议精神、2016年召开的全国高校思想政治工作会议、2018年召开的全国教育大会以及《教育部等部门关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》中,始终坚持把立德树人作为高校人才培养的根本任务。高校人才培养质量的提升,不仅体现在知识体系的专业水平上,更加倡导德智体美劳全面发展,包含各种实践能力和创新素质的全面提高和协调发展,新时代人才是塑造具有社会责任感、使命感,有理想、有担当的时代新人。