师范专业认证背景下课程教学大纲设计研究

作者: 刘友存 孟丽红

摘 要:师范教育在整个教师队伍建设体系中具有举足轻重的作用,开展师范专业认证,是当前各师范院校首要开展的重要工作。专业认证提出的“产出导向(Outcomes-Based Education,OBE)”,即以学生学习效果为导向,要求对课程教学大纲进行修订,并能根据修订结果持续改进,不断提高教学水平和人才培养质量。因此,该文以地理科学专业水文学课程为例,在人才培养方案研读的基础上,对教学大纲进行优化设计研究,以为后期教学水平的持续提升及其他课程教学大纲的整改和修订提供参考依据。

关键词:师范专业认证;教学大纲;设计;水文学;教学模式

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)27-0056-04

Abstract: Normal education plays a decisive role in the construction system of the whole teacher team. To carry out professional certification of normal education is the primary and important work of normal colleges and universities at present. The "Outcomes-Based Education (OBE)" proposed by the certification of majors is based on the learning effect of students. It requires the revision of the syllabus of the course, and continuous improvement according to the revision results in order to continuously improve the teaching level and the quality of personnel training. Therefore, based on the researches of the talent training program, this paper optimizes the design of the syllabus taking the "Hydrology" course of the major of Geographical Sciences as an example in order to provide reference for the continuous improvement of teaching level in the later stage and the rectification and revision of the syllabus of other courses.

Keywords: Teacher Professional Certification; teaching syllabus; design; hydrology; teaching model

教育部于2017年10月26日印发《普通高等学校师范类专业认证实施办法(暂行)》,明确提出要“健全教师教育质量保障体系”,这是推动教师教育综合改革的突破口和着力点,从本质上保障建设高素质教师队伍[1]。专业认证提出的“产出导向(Outcomes-Based Education,OBE)”,即以学生学习效果为导向[2-3],要求对课程教学大纲进行修订,并能根据修订结果持续改进,不断提高教学水平和人才培养质量。通过制(修)订教学大纲,不仅会使教师对人才培养与社会需求的关系、专业与学科的逻辑关系、学生能力培养与课程的关系有深刻的理解,而且对师生、生生互动在落实“学生中心”理念中的重要性、教学内容的先进性、教学方式方法的恰当使用,在能力培养中的关键性和课程考核评价改革的复杂性、艰巨性等也会有深刻的认识。这些有助于教师“教”,学生“学”。鉴于此,本文在师范专业认证背景下,以水文学课程为例,对教学大纲进行设计和整改研究,以期为其他课程教学大纲的修订提供参考依据。

一 教学大纲基本框架

高校专业人才培养过程中,一定要将教学大纲作为硬标准,贯穿于教学建设、改革、考核、检查和督导的各环节。可以说,教学大纲要成为指导学生学、教师教的参考准则,一门课程教学大纲的可教性、可学性,一定程度上反映了一门课程的传承度。师范专业认证背景下,教学大纲主要包括以下几个要点:课程基本信息、课程目标、课程目标与毕业要求指标点对应关系、教学内容与课程目标的对应关系、教学内容、教学方式方法与课程目标的对应关系、考核内容方式与课程目标的对应关系、考核评价标准与考核环节的对应关系、课程成绩评定与课程目标达成评价方法和课程学习资源等。水文学是地理科学专业学位主干课,主要授课对象是地理科学专业本科生。通过本课程的教学,学生要掌握水文学的基本理论及方法,具备水文资料观测和数据整编的能力,掌握水文计算分析的方法,并能在实际工作中解决水资源问题[4-5]。同时具备过硬的学术基础、较强的创新能力和思维能力,围绕 “价值塑造、能力培养、知识传授”三维一体的教学目标,进一步培养学生新时代水利精神,以水育人,以文化人,全面提升学生的综合素质,成为有创新、有能力、有学识和有情感的高素质人才,实现“三全育人”的教育目标。

二 课程目标与毕业要求指标点的对应关系

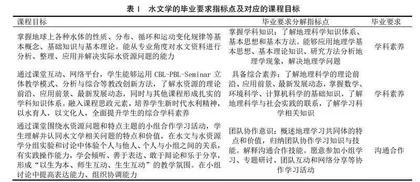

课程目标是指课程本身要实现的具体目标和意图。其规定了某一教育阶段的学生通过课程的学习以后,在能力(知识、技能、品德等)方面期望实现的程度,是确定课程内容、教学目标、教学方式方法和考核内容方式的基础。按照地理科学专业认证标准的规定,毕业要求是指学生通过专业学习后毕业时应掌握的知识和具备的能力与素养。专业认证标准要求毕业要求应覆盖师德规范、教育情怀、学科素养、教学能力、班级指导、综合育人、学会反思和沟通合作8个方面,每一项毕业要求可以进一步分解,形成若干毕业要求指标点。结合水文与水资源学的课程特点,课程目标、毕业要求分解指标点及毕业要求见表1。

三 课程目标与教学内容对应关系

与传统教学大纲不同,师范认证背景下教学内容需要与每个课程目标相对应,同时教学内容需穿插课程思政元素,如第一章“水的性质与分布”,可以结合地球上水的分布与水资源问题,引入党和国家的政策和方针,通过专业知识和国家政策相结合,促进学生树立强烈的家国情怀。第二章“水循环与水量平衡”可以引用王之涣《凉州词》、李白的《将进酒》向学生讲解河流的特征及水循环的知识,从多方位提升教学效果,巩固学生的文学素养,实现课程育人目标。第三章第5节“洪水与枯水” 结合1998年和2020年长江洪水的灾情及具体过程,给学生讲解洪水的类型、成因及防治措施,培养学生的专业素养和刻苦奋斗精神,建设美丽家乡。关于教学内容与每个课程目标相对应方面,水文学一共有5章内容,涉及基本概念、基础知识、基本理论及解决水资源问题的内容主要支撑课程目标1,涉及水文学科前沿、交叉学科及课程思政等方面的内容支撑课程目标2,考核学生小组讨论和组织协调能力的内容支撑课程目标3,部分教学内容和课程目标的对应关系见表2。

四 教学方法与考核评价

(一) 教学策略与方法

新的教学大纲设计过程中,需要强调创新的教学策略与方法。水文学涉及大量的水文模型和数学模型,难度大,内容枯燥,学生学习兴趣低。如果教师采用传统的满堂灌的教学方式,教学效果不会太理想。因此需要采用多样化的创新教学方法。该门课程引入教学空白艺术、“CBL-PBL-Seminar”立体教学模式,融入课程思政的同时穿插线上线下混合式教学等多种方法,构建师生双向互动的创新型教学模式,既能培养学生的自学、探索及创新能力,又能开发学生的创造性潜力。具体课程教学内容、混合式教学设计及组织实施情况如下。

1 融入教学空白艺术

在教师讲清基本的教学内容或某一方面的内容后,对一些相关问题暂时加以保留,引导学生自己发现问题,使学生对所学内容留下深刻印象,加深对概念的认识,数学公式的理解,提高学习能力。如水文学第二章“水循环”中讲到的水体对降水量的影响,其中有一句谚语为“雷雨不过江”,教师不是直接给学生分析“雷雨不过江”产生的原因,而是让学生自己思考,听完学生解释后,教师再给出自己的解释,这样学生的印象就会很深,而且课堂也会更加有趣。

2 “CBL-PBL-Seminar”立体教学模式

CBL(Case Based Learning)教学法即案例教学法,重在培养学生分析和解决实际问题的能力。在水文学课程中根据引入中华优秀传统文化和结合国家方针政策,给出案例1“水文学中蕴含的传统诗词歌赋、绘画书法、古典园林”和案例2“长江中游城市群水资源绿色效率的时空格局演变及驱动机制研究”,组织学生通过网络、参考书、论文等方式收集相关的文献和资料。PBL(Problem Based Learning)教学法即问题驱动教学法,该方法改变了传统的灌输式教学方式,老师将所要传授的知识通过问题的方式表现出来,并且鼓励学生主动思考,以找到问题的答案。以上述2个教学法为引导,教师提出具体问题为基础,同学分组进行讨论的教学方法。针对案例1“水文学中蕴含的传统诗词歌赋、绘画书法、古典园林”,教师提出以下几个问题。①你知道水文学中蕴含的诗词歌赋、绘画书法有哪些吗?②从文学素养、价值理念、家国情怀等方面,谈谈你对传统文化与专业知识融合的理解。针对案例2“长江中游城市群水资源绿色效率的时空格局演变及驱动机制研究”,教师提出以下几个问题。①何谓水资源绿色效率?②长江中游城市群水资源绿色效率的时空格局演变有何特征?如何理解驱动机制?③从水资源可持续利用的视角,如何提升长江中游城市群协同发展?Seminar教学的精髓是教师与学生针对某一特定问题共同讨论,进行多角度、多层次的认知互动,从而深化对某一主题的认识,实现学术交流的最佳效果[6]。CBL、PBL或Seminar教学方法主要应用在医学领域,将3种方法结合起来应用在地理专业的教学尚是空白。因此, CBL引入、PBL承接、Seminar提升的立体教学模式在水文学课堂的实践是一大创新。

3 线上线下混合式教学法

传统的教学模式如讲授法已不再适应当前的专业课程。混合式教学,即将在线教学和传统教学的优势结合起来的一种“线上+线下”的教学。在水文学课程中,教师利用教学平台雨课堂、学习通等提前给学生发布相关课件、视频等学习资源,学生也可以结合专业知识和思政元素,选择在线课程资源(MOOC)、学习强国、微信公众号APP推送的资源自主学习。

(二) 考核评价

课程结束,如何对学生学习该门课程效果进行考核,这是主要核心问题。考核评价是对教学工作质量进行测量、分析、评定。通过考核可以判断教师教学的质量和水平,监督强化教师与学生的课堂表现,及时调整教师的教学行为。与传统考核方式不同,师范认证背景下,更注重过程性评价,每个教学内容的考核需和开学初编订的课程目标相对应,同时需要根据学生的成绩计算目标达成度。衡量高校师范专业毕业生质量高低的关键依据是毕业要求达成度的高低,而课程是实现毕业要求达成的重要条件,课程考核成绩是毕业要求达成度评价最直接的客观依据。因此,高等师范院校中各门课程目标达成度是高等教育质量的一个重要评判因素。以水文学课程为例,课程目标1的考核内容涉及地球上水的性质与分布、地球上的水循环、陆地表面水的组成与运动、海洋结构与海水运动及地下水结构与运动。水文学课程目标的评价达成度用下式计算

(三) 成绩评定

与传统的成绩评定不同,师范专业认证背景下课程成绩不能仅通过平时成绩和期末考试来评定,平时成绩需要细化,包括课堂表现、课堂笔记、小组讨论和平时作业等,同时还需重点评定课程思政表现。其中期末考试占60%,试题灵活,考察学生对基本概念、基础理论知识的理解和掌握能力,考察学生的思维能力和变通能力。平时成绩占30%,包括课堂表现、平时作业、小组讨论等,考察学生在学科学习中所表现出来的情感、态度、价值观的认知、学科专业方面的操守等。实验成绩占10%,考察学生的实践操作能力(表3)。