强军新工科专业人才培养模式研究

作者: 江小平 汤俊

摘 要:强军新工科专业体系建设是一项从总体设计规划到培养模式都具有我军特色的复杂系统工程。该文基于强军新工科的深刻内涵,密切结合我军新工科建设的具体实际和背景,充分考虑当前工程教育改革与发展中存在的问题,借鉴世界军事强国工程教育特点,依次重点分析和研究新时期军队岗位需求与新工科专业要求,提出基于三化融合改造的专业体系设置方案,构建任职岗位牵引下的“厚基础、重能力”培养模式,为我军各类院校新工科专业体系改革和军事人才培养提供借鉴。

关键词:强军新工科;专业体系;人才培养;三化融合;任职岗位

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)28-0151-05

Abstract: The construction of the new engineering professional system for the strong army is a complex system engineering with the characteristics of our army from the overall design planning to the training mode. Based on the profound connotation of the new engineering disciplines of the strong military, this paper closely combines the specific reality and background of the construction of new engineering disciplines in our army, fully considers the problems existing in the current reform and development of engineering education, draws on the characteristics of engineering education in the world's military powerhouses, and focuses on the analysis and research of new engineering education in turn. During the period of military post demand and professional requirements of new engineering, a professional system setting plan based on the integration of the three modernizations was put forward, and a training model of "thick foundation and ability-oriented" led by the post was established, providing reference for the reform of the new engineering professional system and the training of military personnel in various colleges and universities of our army.

Keywords: new engineering on strengthening the army; major system; personal training; integration of three modernizations; position

军队院校是培养军事人才的重要基地,但随着新时期战争形态的转变,军队传统的体制性矛盾凸显,军队组织形态发生了深刻变革,因此军队人才培养也必须做出重大调整。2020年10月,习主席提出的新型军事人才培养体系为新时期军队人才培养提供了理论指导和行动方向[1]。军队院校学科建设开始从高度分化走向交叉融合;知识创造从“以学科为中心”转向“以问题为导向”;人才培养从专业教育迈向体系设计。因此,强军新工科专业体系设置与人才培养模式需要根据科学技术发展的要求进行“岗位-融合-体系”一体化重构,培养复合型指挥管理与技术创新人才。

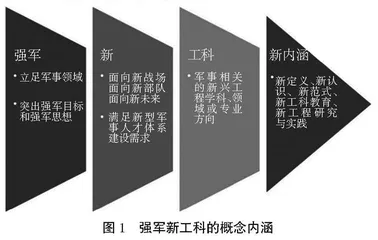

目前在军队院校中,都是先学科,再专业,最后培养人才。通过学科建设为专业发展提供知识体系支持,依托专业平台进行人才培养[2]。目前专业建设及人才培养是将学科作为基础,但国际、国内形势的发展对高等教育提出了新的要求,人才培养的着眼点从学科转变为任职岗位[3]。对于强军新工科专业建设,其概念内涵如图1所示,在为军服务前提下,以“面向未来军事人才岗位需求、学科建设与专业建设同时开展”为根本遵循,重点围绕新型学科、领域和专业建设,主要体现在理念、标准、模式等方面的更新上。

一 新时期军队岗位需求与新工科专业要求

军队院校教育的论证实践常常会出现需求偏差,基层部队的某些同志往往更注重外在质量和眼前需要,以“第一印象”或初期表现定义人才;而院校有些同志更注重内在质量和长远需要,以学习能力或专业能力衡量人才[4]。根据教育的规律,只有按照岗位需求培养人才,才能为部队军事理论、战术创新和武器装备发展输入新血液。强军新工科专业体系设置的目的是培养掌握基础理论和专业知识,具备良好的军人职业素养、较强的解决问题能力,能够适应新的作战样式和军队组织形态,能够承担军队联合作战指挥管理工作或支援保障专业技术工作的新型高素质军事人才。

图1 强军新工科的概念内涵

强军新工科人才培养模式如图2所示,新作战样式、新技术理论、新装备系统与新形势下不同岗位需求实时交互、动态调整、并行更新,有效支撑具备基础性、普遍性和综合性的强军新工科专业要求的变化发展。联合作战背景下军队发展了新的作战样式,形成了新的技术理论,研发了新的装备系统,因此军队岗位的核心需求也出现了新的变化。岗位任职人员需要具备信息获取、分析判断、出谋划策、组织协调、检查指导及研究创新能力[5]。每种岗位能力需求又可具体划分,形成指标要求,如信息获取能力需要岗位任职人员具备信息检索、态势融合、数据分析等能力;分析判断能力要求具备情报分析、战场态势判断等能力;出谋划策能力要求具备辅助作战方案拟制、战场计算及决策等能力;组织协调能力是联合作战新形势下的重点需求,要求具备计划、协调及控制能力;检查指导能力则要求岗位任职人员具备情况掌握、问题查纠、指导建议及分析讲评等能力;研究创新能力要求具备新知识的获取能力,能够进行训法创新、战法创新及管理理念创新。

此外,要使强军新工科紧跟新时期军队的岗位需求,就必须将部队工作的基础性、普遍性和综合性内容纳入新工科的专业体系建设要求[6]。具体来说,将部队工作的基础性内容纳入强军新工科专业要求,使强军新工科的人才培养更具针对性;将部队工作的普遍性内容纳入强军新工科的专业要求,使强军新工科的人才培养更具实践性;将部队工作的综合性内容纳入强军新工科的专业要求,使强军新工科的人才培养更贴合军官职业化的新形势。

二 基于“三化”融合改造的专业体系设置

当前军队建设和战争准备面临新的形势:一是战争形态发生变化,机械化战争将成为历史,信息化战争正向更高层次突破,智能化战争是未来发展的趋势,“三化”融合发展成为当前战争形态的新特点。二是新的作战样式产生,以人工智能、无人系统、量子计算等为代表的科技革命,催生了无人作战、网络作战、太空作战等新的作战样式,战斗力生成模式发生深刻变革。三是新型武器装备加速列装,部队战法训法迫切需要创新发展,推动新装备加速形成战斗力。四是军队的职能任务不断拓展,战场空间向认知域、心理域拓展,应对强敌军事挑衅、边境武装冲突、重大非战争军事行动等急难险重任务成为新的常态。为此,军队院校专业布局需要重新进行统筹设计,专业类型、结构和内容都应与军队建设和未来战争需要相适应。

图2 强军新工科人才培养模式

以智能为主线的军事科技革命范式在拓宽社会域,变革认知域,赋能物理域,融合信息域的同时,通过“智能+”的变革与“+智能”的赋能,牵引着机械化和信息化发展,拓展了新的作战模式和疆域[7]。智能化开始促使战争方式发生根本性变革,武器形态、作战样式、组织模式和作战人员都发生着颠覆性的变化,全域智慧作战成为新的战争方式。从多域精确作战到全域智慧作战的演进,是机械化联合作战和信息化精确作战向智能化作战的全面跃升。新型战争方式的出现,需要传统优势工科专业进行信息化、智能化的改造升级。

我们以美方在无人作战方面提出并运用的群体协同的新型蜂群作战为例。“蜂群”是由许多独立的单元高度联结而成的即时自组织系统,核心是通过分布式指挥节点进行决策,组合运用大量不计“生命”的廉价独“蜂”,形成“群”战效果。这种蜂群作战具有仿生式自组织、即时应召作战、子母协同对抗的显著特点,能够模仿生物行为按照指定边界自组织完成作战任务。美方部署了“小精灵”“山鹑”“进攻性蜂群战术”等系列项目,在“山鹑”计划中103架微型无人机彼此交互,可自主有序扑向目标,诱骗、干扰和攻击敌防空系统。根据相关文件,本科教育军事学学科门类中的无人作战工程(作战类)和无人装备工程(装备类)分属两个专业,而未来战争样式需要指挥员既懂装备又懂运用,这两个专业可合并升级为无人装备与作战运用专业,并增加群体智能、无人协同、模仿学习等基础课程。

(一) “三化”融合的基本原则

“三化”融合的基本原则主要包括互促共进、整体推进、统筹兼顾。互促共进体现在共同发展过程中,其既拥有相互提升、相互支持的有利条件,也存在发展方向、资源分配等一系列矛盾。应当避免“三化”在建设过程中的冲突和摩擦,充分利用“三化”融合发展中的积极方面,使其产生系统涌现,达到“1+1+1>3”的目标。整体推进体现在“机械化、信息化、智能化”的发展中与技术、系统、体系等是相互关联的。“三化”融合必须实现支撑各“化”的技术群的融合,在此基础上进行扩展,从军事技术到作战理论、体系装备、后勤保障等领域,不断纵深融合发展,实现各个领域的全面融合,这是一项复杂的系统工程[8]。

统筹兼顾体现在机械化是三化的基础,信息化、智能化是高级阶段,但是其从重要性上讲是同等重要的。不能简单认为机械化代表低端、简单。如果机械化完成度不高,会成为制约国防和军队现代化建设的“瓶颈”,智能化的突破也需要充分信息化后提供的大算力和大数据支持。

(二) “三化”融合的实现方式

“三化”融合的实现方式主要有“促进式”“补短式”“会聚式”三种。对于“促进式”,三化融合发展的重点在于三者之间的有机结合,发挥各“化”自身的优势,让其彼此协作,相互促进。在智能化与机械化协作方面,智能控制下的零件制造灵活性更强、精准度更高。在智能化与信息化协作方面,智能化可以对大数据进行深度处理,挖掘有效信息。美国国防部的“深绿”计划,可以通过智能化手段实时分析战场态势数据,对敌方的下一步行动及未来战场走势进行预判,为决策提供强有力的支撑。在信息化与机械化协作方面,通过信息网络的快速传输,可以增强机械化协同的精准性。对于“补短式”,每一“化”在发展中都有自身的局限和短板,需要借助其他“化”的技术来进行突破。智能化的3D打印技术可以将精密构件的图本文件打印成实物,极大缩短了加工的时间,减少了材料的使用。信息化下产生的大数据爆炸,必须采用智能化的分析处理方法,才能快速提取有价值的信息。此外,对现有的装备进行智能化升级,可以使老旧的装备焕发新的生机。例如将信息化武器的遥控系统通过智能化升级为自主控制系统,进行无人化升级,提高信息化武器的战场适应能力。对于“会聚式”,“会聚”思想认为任何技术的融合,都将产生超过其影响之和的作用。在“三化”融合的过程中,多种学科相互交叉,会催生创造出新的学科前沿,产出具有颠覆性的重大创新成果。如高功率微波新概念武器技术蕴含了高功率脉冲驱动源技术、真空技术、瞬态电磁兼容和微波效应机理等现代理工科研究前沿技术,具有极高的军事应用价值。