新工科背景下“11223”人才培养模式探索与实践

作者: 李成友 段朋 冯兴无 赵海勇 李德奎

摘 要:为进一步深化工程教育改革,加快推进新工科专业建设,该文以聊城大学计算机类专业为例,分析新工科建设背景下计算机类专业人才培养存在的问题,基于新工科视角,根据区域经济社会发展需求和聊城大学办学定位,结合专业自身优势,重构人才培养方案,改革教学方法、创新教学模式,重塑人才评价体系,强化教师的工程背景,健全教学质量保障制度体系和评价体系,探索出计算机类专业“11223”人才培养新模式并开展有效实践。

关键词:人才培养模式;计算机类专业;教学模式;质量评价;持续改进

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)28-0156-05

Abstract: For further deepening the reform of engineering education, accelerating the construction of new engineering specialty, this paper took the computer majors of Liaocheng University as an example, analyzed the problems existing in the training of computer professionals under the background of new engineering construction. Based on the new engineering view, according to the regional economic and social development needs and the school-running orientation of Liaocheng University, we combined with the professional advantages, reconstructed the talent training scheme, reformed teaching methods, innovated teaching models, reshaped talent evaluation system, strengthened teachers' engineering background, and improved teaching quality assurance system and evaluation system. Thus, we proposed a new model of "11223" computer major talent training model which has been carried out and achieved effective performance.

Keywords: talent training mode; computer science major; teaching mode; quality evaluation; continuous improvement

为主动应对新一轮科技革命与产业变革,支撑服务于创新驱动发展、“中国制造2025”等国家战略,2017年以来,教育部积极推进新工科建设,先后形成了“复旦共识”“天大行动”和“北京指南”,全面唱响了引领高等工程教育改革的“三部曲”[1-2]。钟登华院士指出,新工科是基于国家战略发展新需求、国际竞争新形势、立德树人新要求而提出的我国工程教育改革方向[3]。建设新工科,应聚焦当前经济社会发展对工程技术人才的不同需求,主动结合自身人才特长,布局好新工科专业建设,加快培养引领未来新兴技术和新兴产业发展的新型工程人才[4]。

当前,随着新经济、新产业、新业态的快速发展,国际竞争新形势、立德树人新要求对人才培养模式提出了新需求,计算机类专业人才在各个产业领域起着重要作用,各行业对计算机人才的需求持续上涨。据统计,开设计算机类专业点4 200多个,但在IT岗位“用工荒”和毕业生“高质量就业难”问题并存[5-7]。究其原因是在计算机类专业人才培养方面还存在诸多问题。

第一,人才培养理念有待更新、先进理念有待落实[3,5-6]。人才培养的三大核心理念“以学生(发展)为中心、产出导向、持续改进”提出了多年,但在人才培养方案制修订、课程大纲制修订、课程教学实施、学业考核评价和教学质量保障等各环节远未得到充分的贯彻、落实。

第二,课程体系不能吻合经济社会发展需求[5,8]。新技术、新经济迅猛发展,对工科人才知识、能力和素养的要求发生了变化,但从课程体系设计来看,课程之间的内在联系、前后承接关系,尤其是聚焦学生解决复杂工程问题的能力培养考虑不充分,分解落实不科学,甚至存在课程知识陈旧,与经济社会需求脱节的现象。

第三,实践教学体系不健全,培养学生解决复杂工程问题的能力不强[7-8]。培养方案中实践教学环节占比偏小,甚至缺乏连贯性和整体性;专业教师实践能力偏弱;实验、实习、实训和毕业设计等实践教学环节重形式轻内涵,验证性实践教学多,理论指导下的设计性、综合性实践不多。

第四,教学质量保障体制机制不健全,保障能力不足[9]。从培养方案制修订、教学大纲制修订到课程实施、学业评价等主要培养环节的质量保障制度不健全,机制不合理,无法及时发现问题、纠正问题。

综上,地方高校加快向应用型转型,推动人才培养模式改革,迫在眉睫[10-11]。

一 人才培养模式的改革思路与具体途径

(一) 改革思路

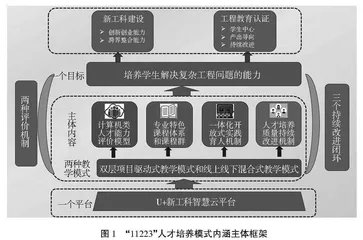

作为典型的地方应用型本科高校,聊城大学“十四五”事业发展规划明确指出,努力创建国内知名、特色鲜明的一流区域高水平应用型大学。聊城大学计算机类专业根据学校办学定位,结合自身特长,聚焦本科工程教育的基本定位(即培养学生解决复杂工程问题的能力)[12],以工程教育专业认证为抓手,遵循认证标准和专业类国家标准,贯彻“以学生(发展)为中心、产出导向、持续改进”的理念[13],在重构人才培养方案、开展教学模式改革、优化实践教学体系、强化教师的工程背景、构建教学质量保障体系等方面,形成了如图1所示的“11223”人才培养模式。该模式包括,聚焦一个基本目标:培养学生解决复杂工程问题的能力。依托一个技术平台:U+新工科智慧云平台(以下简称U+平台),作为推进信息技术与教育教学深度融合的依托。探索两种教学模式:线上线下混合式教学模式和课内课外双层项目驱动式教学模式,淘汰“水课”,打造“金课”。构建两个人才评价机制:内部评价机制和外部评价机制,用来保障毕业要求和培养目标的有效达成。贯彻“持续改进”核心理念,打造三个闭环:课程目标持续改进闭环、毕业要求持续改进闭环和培养目标持续改进闭环。

(二) “11223”人才培养模式实践之路

首先,确立立德树人这一基本理念,有效落实课程思政,实施全员、全过程、全方位育人;其次,树立标准意识、强化质量意识,全面遵循工程认证标准和国家质量标准,提高人才培养质量;第三,以工程教育专业认证为抓手,科学理解并有效落实“以学生(发展)为中心、产出导向、持续改进”三大教育理念,实现从知识传授为主转向能力培养为主转换,着力培养学生解决复杂工程问题的能力。

1 聚焦培养学生解决复杂工程问题的能力,重构人才培养方案

依据国家标准、工程认证标准、山东省应用型高校建设标准要求,根据区域经济社会发展对计算机人才的需求,结合学校办学定位和自身特长,重构了人才培养方案。

首先,确定合理的培养目标。合理性体现在要符合学校的办学定位、有利于专业资源条件优势的发挥、摸清区域经济社会发展所需,同时要体现利益相关方的期望,展现出学生毕业5年左右成为IT行业工程师的职业特征[14]。

其次,设计恰当的专业毕业要求。毕业要求是学生毕业时应达到的要求,最重要的是能够支撑专业培养目标的达成。保证毕业要求既体现聚焦于学生有能力解决计算机专业领域相关复杂工程问题的基本地位,又很好地体现了专业自身的特点,以达成学生毕业5年左右成为IT行业合格工程师的目标[14]。

第三,构建有效支撑的课程体系。课程体系不再是课程集合,指的是本专业开设的必修和选修课程及其关联关系。知识的不断深化和拓展、能力的渐进形成确定了课程设置必须符合学生的认知规律,必须覆盖学生解决专业问题所需要的知识,以及典型的问题求解思想和方法[14]。聊城大学计算机类专业的课程体系设计满足以上要求,包括数学、自然科学类课程、专业基础类课程、专业课程和人文社科类课程等,各类课程占比符合工程认证标准、国家标准和山东省应用型高校建设标准。

2 依托U+平台推进信息技术与教育教学深度融合

推进信息技术与教育教学的深度融合是高等教育改革的战略举措,提高教学质量的重要手段。聊城大学计算机类专业依托U+平台,构建了“专属平台+优质线上资源”的网络教学支撑体系。

任课教师利用U+平台上传课程资源(包括授课课件、讲课视频、辅助资料)、布置(批改)作业、网上考试(批阅)、线上讨论答疑等,学生通过U+平台学习课程资源、完成作业和考试、参与课程讨论和答疑。平台集成了工程教育专业认证模块,将课程中形成性评价数据直接融入课程目标达成度评价,既体现了评价的形成性,又体现了评价和反馈的及时性。

经过三年多的探索、推进与实施,专业所有课程在U+平台建设了相应资源,有力促进了传统课堂教学与信息技术的深度融合。

3 改革教学方法、创新教学模式

依托U+平台,积极开展线上线下混合式教学改革。课前,学生看教学视频、线上查询资料、阅读教材、完成课后习题等自主学习任务,带着问题进课堂;课中,通过重难点讲解、提问、小组讨论,解决学生的难题、澄清相关概念、梳理知识理论内在逻辑,引导学生深度思考。疫情期间,在线教学得到学校充分肯定,并在山东省新工科联盟筹建研讨会上作了经验交流。目前,已有12门课程参与混合式教学改革试点。

优化实践教学体系,探索课内和课外“双层项目”驱动式教学模式。以项目为载体,制定学习路线规划,分章节设计探究性实验,融合了探究式教学、任务驱动教学和案例教学等特征,将诸多知识点建构成为一个相互联系的有机整体,如图2所示。以任务驱动、知识巩固、任务实现和反馈练习为环节,充分利用U+平台上华为软开云里面的工程项目,为学生搭建从理论到实践,从简单到复杂,从单一到综合,知识能力素养逐级提升的实验项目,用综合性、探究性实验替代验证性实验。目前,已有5门实践性强的课程开展了双层项目驱动式教学模式改革。

4 重塑人才评价体系

建立人才综合能力内部评价机制,包括课程目标达成评价机制和毕业要求达成评价机制。课程目标达成评价由形成性评价(包括平时作业、线上学习和课堂表现、单元测试、实验、期中考核等)和终结性评价(包括期末考试、课程报告和答辩等多种形式评价)综合而成,结合课程实际采用不同的组合和权重。由于课程目标达成评价是毕业要求达成评价的基础,是根本,所以专业实施了全过程多元制学业评价,提高形成性评价占比,终结性评价占比原则上不超过50%,以期实现科学评价。

毕业要求达成评价机制由其指标点的达成度确定,而每一项指标点达成度则取决于支撑该指标点所有课程的课程目标达成度,专业通过保证用于评价的每门课程的代表性、每个课程目标对相应指标点内涵的有效体现,以及每个课程目标的达成度的有效性等,保证其支撑的指标点达成度的有效性,进而确保毕业要求达成评价结果的有效性。