新工科背景下冶金工程专业基础课多媒体教学的再探讨

作者: 郭敏 汪志鹏

摘 要:针对以板书为主的传统教学手段缺乏直观性、严重影响学生理解和掌握冶金工程专业基础课基本理论和概念的问题,现代化多媒体教学模式因其形象逼真的视觉效果、高效有趣的讲授特点,成为当今课堂教学的主流方向。其中,多媒体课件的质量高低是决定教学效果的关键,而围绕教学大纲的材料选取与制作技巧是重中之重。课上课下及时修改更正不足,优化完善课件内容和展现方式,保证课件的与时俱进,才能不断提升多媒体教学的效果和质量,才能引导学生主动学习、自我探索,自发积极参与到课堂教学的主战场,助力学生分析问题、解决问题能力的培养与提升。

关键词:新工科;冶金工程;多媒体教学;教学质量;专业基础课

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)29-0034-04

Abstract: In view of the lack of intuitiveness of the traditional teaching method based on blackboard writing, which seriously affects the students' understanding and mastery of the basic theories and concepts on the metallurgical engineering basic courses, the modern multimedia teaching mode has become the mainstream direction of classroom teaching because of its vivid visual effect, efficient and interesting teaching characteristics. Among them, the quality of multimedia courseware is the key to determine the teaching quality, and the selection skills of materials on syllabus are the most importantfactor. In order to improve the effect and quality of multimedia teaching, we should modify and correct the shortcomings in time after class, optimize the content and display way of courseware, and ensure that the courseware keeps pace with the times, students can be guided to take the initiative to learn and explore themselves spontaneously, and actively participate in the main battlefield of classroom teaching, helpingthem to analyze and solve problems.

Keywords: new engineering; metallurgical engineering; multimedia teaching; teaching quality; professional basic course

北京科技大学(以下简称“我校”)的冶金工程学科是国家一级重点学科,同时也是我校的优势特色学科,连续数年学科评估获评A+,“软科世界一流学科排名”全球第一,着重培养冶金领域的领军型人才和高级工程技术人才。为了实现人才的培养目标,专业系统的课程设置是学生掌握基础知识、提高能力水平的保障。冶金物理化学等是冶金工程专业本课生的专业基础必修课程,要求学生必须掌握的知识点包括难于理解且抽象的基本概念如活度及标准态、繁杂枯燥的相图如三元系相图、无从下手的多元多相反应动力学等。在尚未开始学习之前,由于同学间的届届相传而产生畏惧困难、消极抵触的情绪[1]。因此,对于高校专业基础课教学而言,培养学生的学习兴趣、激发学生的学习热情从而提升课堂教学效果成为首要解决的问题。

多媒体教学兼具课堂知识容量大、形象、直观等优点,能够将语言文字融汇进表格图形,借助音频、动画、视频等多种方式讲授内容,利用形象生动的画面逐步分解复杂抽象、枯燥无味的难题,引起学生视觉、听觉的共鸣。这样的教学模式在一定程度上使教学内容一目了然,不但能够加深学生对抽象概念、定理、相图的深入理解和掌握,还可以激发学生学习的主观能动性[2]。在有限的教学时间内增进师生互动和生生互动的频次,在保证教学质量的前提下,极大提升教学效率[3]。

一 传统多媒体教学的设计特色

以冶金工程专业基础课程冶金物理化学教学为例,多媒体教学设计具有以下特点[4]。

(一) 微观的问题宏观化

冶金物理化学动力学部分教学内容重点是讲解清楚多元多相反应的具体历程,找出限制性环节,定量导出其动力学方程。以气-固反应为例,比如含铁球团的间接还原反应、含锌粉尘的直接还原过程等。针对反应FeO+CO=Fe+CO2,其相应的反应步骤包括:还原反应刚刚开始时,CO气体从气体边界层扩散到FeO固体表面,两者在表面处发生反应后生成了固态Fe和CO2气体,接下来生成的CO2气体从Fe表面扩散到气体边界层,随后进入气体的本体中。一旦反应开始,则上述含铁球团的反应历程增加至五步,即CO气体的外扩散和内扩散,CO2气体的内扩散和外扩散,以及界面化学反应[5-6]。

针对上述宏观气-固反应的具体微观历程的推演与讲解,传统基于板书的教学过程,即使教师在黑板上画出简单的示意图以增进学生的理解,力求使学生通过教师事无巨细的描述获得初步认知,然而,涉及反应过程中反应物与产物的微观物相变化以及界面处的吸附、化学反应、脱附步骤,学生无法获得具体直观的感官认知,只能死记硬背知识点,不能真正了解问题的本质。但是,如果将上述这些微观过程均以动画游戏的生动形式或借助其他多媒体技术形象地表现出来,不但能够极大激发出学生深厚的探究兴趣,同时也能大大加深学生对抽象反应历程的认识,做到真正掌握分析问题、解决问题的本质。

(二) 静态的问题动态化

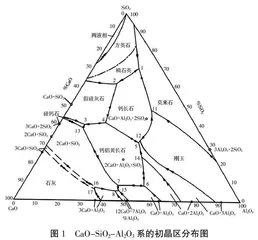

我们发现,在讲解相图相关内容时,相较于冶金领域经常涉及的二元系相图[6],例如CaO-SiO2、CaO-Al2O3、FeO-CaO等,三元系相图在空间几何构成上复杂多变,给具体分析问题的过程中带来许多麻烦。即便是对于一些空间想象力丰富的理工科专业同学来讲,在其进行分析计算、解决实际空间问题时也会常常感觉困难重重。特别值得一提的是,针对含有一个二元不稳定化合物生成的复杂三元系相图,在分析某一特定三元组成的体系冷却时,由于高温熔融生成的新物质的理化特性各有不同,尤其是凝固相变过程错综复杂,很容易使人误入歧途,导致错误的冷却途径和结果。学生往往难以分析想象在复杂的三维空间环境中,具有特定组成的体系随温度降低而产生的物相结构变化与液相的凝固终点,畏难情绪与日俱增,见到稍微复杂的相图就害怕,输在了心理上[7]。通过借助多媒体动画技术,我们可以利用空间相图逐步拆解的动画模式,获得投影平面图进行点线面物理意义的阐释;利用动态的步冷曲线的连续变化和每个相变过程的动画展示,将静态的、不连续的冶金过程活跃起来,不断刺激学生的大脑使其始终处于兴奋状态,获得相对深刻的记忆。

(三) 表达的方式多元化

例如,在讲解冶金动力学的难点之一相际传质,推导多相反应动力学公式过程中,有效边界层概念的引入和阐述就可以利用多种现代化技术手段来进行展现。一帧帧的图像描绘、生动的短视频分析等,都将赋予枯燥的理论推演以丰富的生命活力,促使学生由不愿意学习转变为喜欢学习,师生关系和睦融洽,改善教学效果[8]。

(四) 教学的内容充实化

大量教学实践表明,采用多媒体教学可以为教师节省大量的时间,简单的图像和动画能够清晰地展现出大篇幅语言文字的描述结果。因此,在同样的教学时间内,教师可以针对某一重点内容,从不同角度、不同层次、不同广度加以说明和挖掘,同时,对不同水平学生而言,真正做到有的放矢、因材施教。通过营造良好的课堂氛围,加深学生对课堂教学内容知识的深层次理解,力争做到举一反三、融会贯通,切实掌握当堂课的教学内容。长此以往,取得良好的教学效果。

总之,采用现代化多媒体技术进行课堂教授,综合协同利用形象生动的音频、视频等手段助力学生理解和把握重点和难点内容,激发学生的求知欲和自我提升的能动性。

二 多媒体教学的优化与改进措施

为了确保多媒体教学的顺利进行,精良课件的设计制作、优化改进与完善是必备的前提条件,极大影响课堂的教学质量和教学效率,同时也成为全面提高课堂教学效果的关键所在[8]。

(一) 立足课程的教学大纲,针对具体的课堂教学内容,精心设计制作课件

根据课程教学大纲的要求,在内容客观充实、逻辑清晰的基础上,最大限度做到重点内容突出、难点知识简化、层次分明、生动具体。基于此,在组织、制作多媒体课件时应该着重从以下几方面入手,做到有的放矢。

针对每节课的教学目的和目标设定,广泛收集密切相关的教学资料。例如,不同时期传统经典的冶金物理化学教材和讲义,不同年代的课程辅导资料和笔记、专著及期刊杂志中相应的基础理论研究,以及与冶金物理化学紧密相连的相应学科如物理化学、无机化学等资料,尤其是一些典型的影像、视频、图片和软件等等,都将成为鲜活丰富的素材在课件制作过程中发挥各自独特的作用。特别是那些开创冶金物理化学学科的科学家的生平、求学经历、学术贡献及真理探究等,增加了理工科课堂讲授的人文性,同时融思政于教学实践活动。针对某一公式原理的引出,不再是干巴巴的逻辑推演,而是将定理或理论提出的前期背景、发展历程、模型修正娓娓道来,让学生仿若身临其境,极易引起其共鸣,加深对基础理论的认识和理解。

在制作课件的具体过程中要时刻兼顾课件所具有的实用性和艺术性。背景模式和颜色的选择是整个课件的基调,要求简洁明朗、颜色柔和且饱和度低,人眼长时间观看时非常舒适,不容易疲累。文字的描述则是课件内容的关键,其中章节的标题、关键词汇、重点语句的阐释等要求醒人耳目、抓牢学生的眼球。为了达到上述目标,文字的颜色与背景颜色反差要大,字体选择、大小搭配、位置确定和出现次序等都需要与教师讲解以及强调的顺序协调一致。重要的是,文字出现的时间应该能够基于课堂内容的难易程度,学生对于重点、难点的理解程度以及学生平均做笔记的速度,做到及时调整。力争引导学生跟着老师的讲课思路走,避免只顾低头记录,错过师生互动的最佳时机。当涉及到反应方程式及公式推导时,应尽量做到整个逻辑推理过程在一页PPT上展示出来,保证学生逻辑思维的连贯性。在此基础上,针对字体较小的部分,可以进行局部放大,做到心里有数。切记不要频繁跨页推导,确实不能在一页PPT上写出完整过程时,可以将上一页PPT中的最后两三行,在下一页PPT中再次重复出现,避免学生的思维断档,在今后的复习过程中不知所云。

作为多媒体技术的重要特色之一,色彩斑斓的图片、生动活泼的动画、信息丰富的短视频是教师制作课件的最爱,同时也是学生听课时的享受。以Ellingham图讲解如何分析判断CO与H2的还原能力大小为例[5,7],我们可以在此图中利用不同颜色、形状、粗细的线条将涉及到的反应的相应线段突出勾勒出来,学生能够清晰地找到CO、H2参与还原反应的变化趋势。根据H2-H2O线与反应2CO+O2=2CO2的?驻fG*-T线相交于1 083 K(810 ℃)可以初步判断出,在标准状态下,当反应温度高于810 ℃时,H2的还原能力强于CO。这为目前国家倡导的“2030年碳达峰、2060年碳中和”的低碳、低能耗冶金工艺革新提供了一定的理论基础。另外,对于某些抽象概念的精确引出,例如对真实溶液中的活度概念的准确引出,可以首先讲解拉乌尔定律以及亨利定律描述的定量规律,在此基础上,针对相应浓度的取值范围的要求,先给出明确的结论,再讲解活度出现的时机与条件,启发学生积极思考,分析并提出解决问题的思路与方法[9-10]。教师上课时采用不同的教学活动元素、手段及方式,能够极大减轻学生大脑神经的紧张程度,促使学生在身心愉悦的前提下,积极主动自觉地投入到课堂学习和师生互动、生生互动的教学实践活动中。