思政化的工程地质实验及实习课研究综述

作者: 孙永帅 张薇

摘 要:各个高校的教育已经从专门的知识教育逐步向育人教育转变,并且不断地加强思政教育,以“立德树人”作为学校教育的根本目标。该文通过阅读相关文献,分析教学目标、教学内容、教学方法等教学过程方面所蕴含的思政元素研究,提出进一步结合国家政策、提高学生参与度、建立丰富的资源库和建立多元化的评价体系等完善思政融入工程地质实验及实习课程的实施路径,为更好地实现思政教育与工程地质实验及实习课程有机结合提供参考。

关键词:思政化;工程地质;实验及实习课程;实施路径;研究综述

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)29-0112-05

Abstract: The education of various colleges and universities has gradually changed from specialized knowledge education to education, and constantly strengthen ideological and political education, "moral cultivation" is the fundamental goal of school education. By reading relevant literature and analyzing the research on ideological and political elements contained in the teaching process such as teaching objectives, teaching contents and teaching methods. This paper puts forward the implementation path of further combining national policies, improving student participation, establishing rich resource database and establishing diversified evaluation system to integrate ideological and political elements into the engineering geology experiment and practice course. It provides a reference for the organic combination of ideological and political education with geological engineering experiment and practice courses.

Keywords: ideological and political education; engineering geology; experimental and internship courses; implementation path; research review

基金项目:国家自然科学基金“土石混合体力学特性的基覆面作用规律研究”(42107164)

第一作者简介:孙永帅(1987-),男,汉族,山西长治人,博士,实验师。研究方向为工程地质、水文地质。

教育的方向应当面向国际前沿,也应当面向国家需求[1]。通过学习思想政治理论,了解高等教育的核心价值,开辟出一条实现中国特色社会主义高等教育的道路[2]。我国1978年改革开放后就开始进行课程改革,课程教育追随社会经济的发展而发展。我国最早于1993年将“德育”教育融入课程中,逐渐体现出我国的素质教育[3-4]。在逐渐形成中国特色社会主义发展道路的进程中,我国特有的思政教育逐渐浮出水面。2016年12月习近平总书记在全国高校思想政治工作会议中指出“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人[5]”。要坚持隐性教育和显性教育相统一。在高校教育中融入思政教育,落实立德树人的教育要求[6]。学者提出了课堂思政建设、教师思政素养建设、环境思政建设以及文化交流路径来建设地质学实验室课程思政基地,并以此为基础,推动地质学实验室课程思政建设的发展[7]。不可否认的是将地质课程和思政教育进行有机结合是一个目前研究的热点话题。

近年来,越来越多的学者针对于工程地质的实验及实习课程与思政教育结合进行研究。工程地质实验及实习课程作为高等教育中的重要实践教学环节,对学生的专业技能和思想素质的培养具有重要意义。本文将着眼于目前我国特色社会主义制度条件下,工程地质的实验及实习课程中所蕴含的思想政治元素,综述近年来基于工程地质实验及实习课的课程思政教学研究,培养学生动手操作的能力以及解决实际工程案例问题的能力,提高学生的创新能力和动手能力。为工程地质实验及实习课程的教学改革和课程思政教育的发展提供参考,为培养具有专业操作技能的学生提供思路。

一 思政融入工程地质实验及实习课程的必要性分析

“课程思政”旨在借鉴“思政课程”的经验,结合当代中国特色社会主义的发展,将其相关的思想政治教育内容和精神贯穿于工程地质实验及实习课程的学习之中,从而实现“润无声”的育人目标[8-9],以期培养出具备良好动手操作能力的学生。地质作为一个基础性专业,在我国国民经济建设中发挥着至关重要的作用,尤其是在工程建设、防灾减灾、环境保护等领域,它具有极其重要的意义,但也是一个极具挑战性的专业,需要更多有理想、有信念、勇于奉献、有创新精神的青年人来担当[10]。通过培养学生的正确价值观和道德观,激发他们的职业责任感,让他们对地质行业充满热情,这也是教学的核心任务[11]。

学科之间的融合也是当下进行学术研究的必经之路。随着时代的发展,跨学科的沟通和协同已经变得越来越普遍,多元文化的融合也在不断加强[12]。在学科融合发展的大背景之下,将思政元素融合到工程地质实验及实习课程中成为当下研究热点内容。若想成功实施思政内容的自然渗透与地质实验及实习课程融合,将马克思主义、中国特色社会主义等思想政治教育内容与地质实验及实习课程内容有机地结合起来,可以为大学的思想政治教育提供更加完善的补充,从而形成一种双赢的局面,使得立德树人的目标得以实现[13]。尤其是在现阶段的互联网发展的社会中,网络信息鱼龙混杂,如何教会学生正确的三观,如何将思政元素与地质工程实验及实习课程相结合,都是需要解决的问题。

现阶段国内学者对于思政元素融入到工程地质实验及实习课程中有一定的研究。李忠建等[14]在文章中提出实践教学是培养学生实际应用能力的重要环节,在进行实践课程的教学探讨过程中通过进行室内室外相结合、建立地质灾害模拟实验室、建立开放性的实验室以及注重试验过程考核方式几方面,充分调动学生对于实验课程的积极性,培养具有实践应用能力和创新能力的新世纪人才。唐良琴[15]提出实验室是培养学生创新能力,独立工作能力和实践能力的主要基地,只有让实验教学课程跟上教学改革的步伐,才能够培养出更多适合社会需要的高素质人才。王哲等[16]提出虚拟现场,可以将工地的标本、设备及施工图纸带到实验室,分发给学生继续宁虚拟现场演示,注重对于实践中的问题的分析、渗透和综合处理,旨在提高学生综合解决问题的能力以及养成工程思维模式。何斌等[17]提出在教学方法上的最大优化实行小组实习制,能够最大程度激发学生的自主能动性,最大限度地开发学生实地考察思维,以期能够培养学生的团队协作精神。通过不断学习、实践、认知、再学习、再认知,结合理论,熟练运用“归纳总结与逻辑推理”等一系列有效的工程地质思考模式与实践操作技巧。

二 工程地质实验及实习课程中思政元素挖掘的研究

(一) 教学目标的思政元素研究

教学目标的设计既要凸显学科特色,又要体现思政教育理念,还要让学生学会知识[18]。地质学课程思政目标要设定:培养学生的家国情怀、科学精神、社会主义核心价值观,帮助学生树立保护地球、珍惜自然资源、和谐人地观,并且在每一章节的课程都添加不同的思政教学目标[19-20]。地质工程教学目标的设定需要从以往的只培养学生的地质专业素养的圈子中跳脱出来,培养多方面、全方位的地质人才。例如,将学习地面沉降和地裂缝的课程目标设定为掌握地下水抽采引起地面沉降的机理和明确承压完整井在地下水超采过程中有效应力变化情况,使学生体会到南水北调工程是造福人民、造福民族的伟大工程,增强学生的民族自豪感[21]。

(二) 教学内容的思政元素研究

在地质野外教学中,围绕地质课程教学内容,设计一系列思政教学活动,结合实际旨在帮助学生不仅掌握野外地质工作的基本技能,还能够培养系统的学习思维,同时,结合实际穿插讲解不同地质路线中涉及的历史、文化等方面的知识,以期达到更好的思想政治教育效果[22-23]。根据普通地质学的独特性,采取有效的教学策略,以及设计丰富而有趣的课程内容,积极推进多元、深刻、渗透的思想政治教育[24]。例如,学生参观秦岭北麓灞河,主要是通过观察花岗岩脉、石英脉、第四纪黄土及其古土壤,领略大自然的鬼斧神工,探源中华民族之根,了解人类进化历史,通过观察黄土剖面,分析中更新实际气候变化特征,了解“双碳概念”,关注全球气候变化[25]。在实习课程中,通过参观水库等活动,引出习近平生态文明思想的具体内容与思政案例,明确生态环境资源与文明发展之间的关系[26],强调生态环境的重大意义,揭示当前环境保护的严峻状况,并且提醒学生们要把所学的理论知识与实际应用相结合。

(三) 教学方法的思政元素研究

在野外进行教学的时候,大多数情况下没有黑板和投影仪,主要使用的是“口口相传”的教学方法,在这个时候就需要老师将传统文化故事或者轶闻趣事与地质知识结合起来,增强野外实践的趣味性。除此之外,进行课堂设计的时候通过建立“课堂理论教学、实验室教学、实习教学、指导学生完成实习报告、课程思政建设、课程考核标准改革”六位一体工程地质实践教学模式[27]。带领学生参观莫高窟,分析以“构造-地质-沉积”为主线的实习内容,学生在实习过程中及时记录岩性信息,后期进行填图和图切剖面,整个实习过程提高学生综合分析地质问题并解决问题的能力。也有构建“创新思维、生态思维、人文思维”为导向的“三维一体”的教学课程[28],提升多元化的教学方法,更好地促进学生独立思考和生活的能力和思想素质培养。

(四) 小结

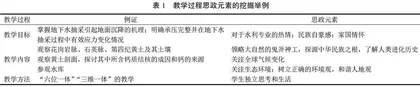

地质学课程中,野外调查是最常用的学习知识的方法之一,是对构造地质学、沉积岩石学、地质填图等基础知识的综合运用。文章从明确教学目标、设置教学内容、创新教学方法三个方面深入挖掘工程地质实验及实习课程中蕴含的思政元素(表1)。明确通过实习,学生可以了解几亿年来地球的地质变化过程,锻炼学生的实践能力、耐心和团队合作精神。现阶段高校设置工程地质实验及实习课程所安排的教师都是教学能力非常强,科研实力非常雄厚的,但是对于实验及实习课程的重视程度不够。有部分教师尝试在课堂中融入思想政治理念,但是容易出现联系过于生硬的问题,导致学生对此不感兴趣[29]。除此之外,现阶段对于工程地质实验及实习课程中融入思政理念的研究大多数停留于论文阐述阶段,缺少实际上的数据理论支持,缺少数据分析该类课程改革的效果和作用。

三 工程地质实验及实习课程思政教育的实施路径

(一) 与国家政策相结合

工程地质是与国家支柱产业密切相关的专业之一,要与国家相关政策结合起来,及时告知学生国家最新颁布的相关政策。例如,在水文地质方面,习近平总书记在2014年中央财经领导小组第五次会议上明确提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路[30]。在含矿的地质路线上,渗透国家安全保密法要求,培养学生地质资料不外泄的职业操守和职业道德[31]。水文地质课程中老师将向学生介绍美国日益加强的能源限制措施,并鼓励他们在地热勘探和开发领域取得成就,以确保中国的能源安全[32]。