案例教学法在材料力学中的应用探索

作者: 孙双双 曲淑英 李剑光

摘 要:按照新工科人才培养要求,以提升当前工科人才培养质量为目标,对材料力学课程教学方法进行改革和创新。将案例教学法引入材料力学课程教学,依据材料力学教学内容和教学目标,建立工程案例、科研案例及生活案例三类典型教学案例,通过课堂上以工程问题模型化、力学模型数学化、数学模型定量化及计算结果合理化为主线的“四化”训练,以及课后布置综合性大作业的方式开展案例教学激发学生学习兴趣,引导学生参与课程学习与讨论,从而实现对学生分析解决问题能力、科学思维方法和创新意识等综合素质的培养。经过几个学期教学实践,取得良好的教学效果。

关键词:案例教学法;材料力学;能力培养;素质培养;“四化”训练

中图分类号:O341 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)29-0116-05

Abstract: According to the requirements of emerging engineering education, the teaching method of the course of Mechanics of Materials is reformed and innovated in order to improve the current engineering talents cultivating quality. The case teaching method is used in the course of mechanics of materials. Three types of typical teaching cases including engineering cases, scientific research cases and life cases are developed according to the teaching content and teaching goals of Mechanics of Materials. The case teaching is carried out by the four-step training focusing on mechanics modeling for engineering problems, mathematical modeling, quantification of mathematic expression and rationality of results in classand assigning comprehensive homework after class to stimulate students' learning interests and guide students to participate in the course learning and discussion, where the students' capability to analyze and solve problems and comprehensive quality such as scientific thought method and sense of innovation are cultivated. Good teaching results are obtained after teaching practice of several semesters.

Keywords: case teaching method; Mechanics of Materials; capability cultivation; quality cultivation; four-step training

基金项目:山东省本科教学改革研究面上项目“专业认证背景下材料力学‘三堂融合’教学模式的构建与实践”(M2021374);教育部产学合作协同育人项目“教育信息化背景下材料力学课程资源建设与实践”(220505695233632);山东省本科教学改革研究重点项目“新工科背景下力学类课程思政指南的制订与实施路径研究”(Z2022263);青岛科技大学本科教学改革研究专项“基于数据驱动的‘材料力学’精准教学研究与实践”(2022-06)

第一作者简介:孙双双(1971-),女,汉族,山东青岛人,博士,教授,青岛市教学名师,硕士研究生导师。研究方向为基础力学教学与科研。

当前国家战略发展新需求及国际竞争形势新发展对高校工科人才培养质量提出了更高的要求[1]。为了应对新时代的变化和挑战,培养既具备扎实的专业知识,又具备较强的问题分析解决能力及创新能力,还具备良好的职业素养及科学的思维方法等综合素质的新工科高素质人才已成为高等工程教育面临的紧迫任务[2]。

课程是人才培养的核心要素,课程质量直接决定人才培养质量[3]。材料力学是机械工程、过程装备与控制工程、智能制造等工科专业的核心基础课程。该课程不仅在学生基础课与专业课学习中起着“铺路架桥”的作用,而且在学生问题分析解决能力、创新能力及综合素质培养等方面都具有非常重要的地位。由于该课程具有概念多、公式多、假设多等特点[4],且授课对象为大二本科生,学生还未进行专业实习,对实际工程结构往往缺乏感性认识,因此学生对材料力学学习普遍有畏难情绪,应用材料力学知识解决问题的能力更是比较欠缺,影响了课程教学目标的达成。如何创新材料力学教学方法,以消除学生学习畏难情绪,顺利达成课程教学目标,对于工科专业人才培养质量的提升至关重要。

案例教学是通过模拟或者重现的办法将学生带入现实案例场景,通过讨论和研讨来实现教学目的的一种教学方法[5],也是将基本理论与实际问题紧密结合的有效教学方法之一[6]。案例教学法已广泛应用于管理学、法学、医学等教学实践中,并取得了很好的效果[5]。已有学者将案例教学法应用于材料力学课程教学的相关报道[7-10],但是因授课对象专业不同、授课教师的教育及科研背景不同等,其讨论的侧重点各有不同。

笔者结合材料力学课程特点及本校学生专业背景和学情,近几学期在机械实验班材料力学课程教学中也探索了案例教学法的应用。从教学案例的搜集到教学案例的实施和评价,都做了不少工作。经过几个学期的教学实践,取得了良好的教学效果。

一 教学案例库建设

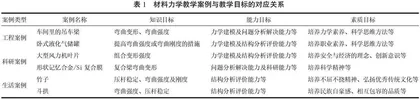

巧妇难为无米之炊。教学案例是开展案例教学的基础。依据材料力学教学内容、教学目标及授课对象专业背景,从工程实例、科研项目及生活实例中提炼出了一些典型教学案例,并建立了各教学案例与课程目标的对应关系,通过精心设计教学案例实施方式,然后将这些教学案例适时地融入课程教学。表1给出了部分教学案例与教学目标的对应关系。

二 案例教学法的实施

上述教学案例具体是怎样融入课程教学的呢?下面通过几个例子进行说明。

对于工程案例,通常采用图1所示的“四化”训练模式完成。即按照以工程问题模型化、力学模型数学化、数学模型定量化及计算结果合理化为主线,采用教师启发、学生小组讨论等方式完成。

例如,利用积分法求弯曲变形部分,课堂上给出图2(a)所示某车间里吊车梁的工程实例,让学生求梁的最大挠度。假设梁的抗弯刚度、跨度、吊起重物的重量及作用位置均已知。

首先,让学生分小组讨论,怎样对图2(a) 所示吊车梁进行合理的简化,得到力学简图(图2(b))。这就是工程问题模型化,即力学建模。

其次,让学生讨论怎样列出梁的挠曲线方程,即力学模型数学化。根据梁的受力,需先分段列出梁的弯矩方程,然后再列梁的挠曲线方程。

再次,让学生讨论怎样根据挠曲线方程求出最大挠度。由于挠曲线方程是一个二阶微分方程,所以积分后需要根据边界条件、连续性条件及函数极值问题等才能求出最大挠度,即数学方程定量化。

那求出的结果是否合理呢?最后,还要引导学生思考如何对计算结果的合理性进行分析或验证。一方面,可以进行定性分析;另一方面,可以通过实验测试或仿真计算进行验证。如果计算结果不合理,则需让学生反思是力学模型有问题,还是数学模型有问题?如何进行修正?即模型的检验与修正。

通过上述“四化”训练,来强化受弯杆件的简化、列弯曲内力方程、用积分法求弯曲变形等相关知识点,培养学生良好的力学素养及科学的思维方法,提升问题分析解决能力。

再如,提高弯曲强度的措施部分,课堂上给出图3所示卧式液化石油气储罐的工程实例,让学生以小组的形式分析和评价左、右两个鞍座的位置为什么不分别布置到储罐的最左端和最右端,而是向里移动了一定的距离。已知储罐总长为L,材料为不锈钢,内外直径分别为D和d,两鞍座之间距离为0.6L,且两鞍座关于跨中截面对称。两鞍座均用螺栓固定在地面上,但是左侧鞍座的螺栓孔为圆形,而右侧鞍座的螺栓孔为长圆孔(图4)。此外,忽略储罐上各个接管、阀门等附件,忽略封头处截面尺寸变化,将横截面均视为空心圆截面。假设储罐长径比大于5。

首先,让学生讨论该卧式储罐的力学建模问题,即工程问题模型化。由于忽略储罐上的各附件及封头处截面尺寸变化,故可将储罐看作等截面杆件。作用在储罐上的主动力为储罐罐体及内部液化石油气的自重,可以看作均布载荷,假设载荷集度为q。此外,左右两个鞍座可以分别看作固定铰链支座和活动铰链支座。这样得到的力学简图如图5(a)所示。若将左右两个鞍座分别移至储罐两侧,则对应的力学简图如图5(b)所示。

其次,让学生讨论储罐的应力计算公式是什么,即力学模型数学化。

再次,让学生讨论储罐上危险点的位置在哪里?危险点的应力怎么计算?即数学方程定量化。为了正确判断出危险点的位置,通常先让学生画出储罐的弯矩图,找出危险截面的位置。

最后,再对结果的合理性问题进行分析和比较。通过比较图5(a)和(b)的弯矩图,学生很容易发现,图5 (b)的最大弯矩为图5(a)最大弯矩的5倍,在横截面形状和尺寸不变的条件下,图5 (b)危险点的应力为图5(a)的5倍,显然将两个鞍座移至储罐的最左端和最右端不合理。这样,学生从力学的角度彻底搞明白了为什么工程中卧式液化石油气储罐的鞍座一般采用图3所示的布置方式。

针对图3卧式储罐的工程实例,有时进一步拓展,让学生课下思考,为什么两个鞍座的螺栓孔一个为圆孔,另一个为长圆孔?如果都改成圆孔或都改成长圆孔是否合理?

通过这样的“四化”训练和拓展练习,来强化弯曲内力分析、弯曲强度计算或刚度计算等相关知识点,培养学生科学的思维方法和良好的职业素养,提升力学建模能力、问题分析解决能力及思辨能力。

对于科研案例和生活案例,通常以大作业的形式先布置给学生课下准备、然后课堂上采用小组汇报或集中讲评的形式完成。

例如,科研案例——风力机叶片。在学习完材料力学所有教学内容后,有时给学生布置如下大作业:请查阅文献资料,了解我国大型风力机叶片(图6)的形状、材料及发展历史,并通过小组讨论完成以下几个问题。

第一,为什么风力机叶片的横截面为空心翼型结构?

第二,为什么风力机叶片从叶根到叶尖尺寸逐渐减小?

第三,为什么风力机叶片采用复合材料制作?

第四,假设风力机叶片材料为铝合金,叶片横截面为空心圆截面。此外,只考虑风载荷作用,且将风载荷视为沿叶片长度均匀分布、方向垂直于叶片轴线向下的静载荷。试按照“等强度梁”设计叶片的横截面尺寸,并求出叶片的最大挠度。已知叶片长度为L,风载荷集度为q,铝合金弹性模量为E、许用正应力为[σ],横截面内外径之比α为常数。

根据学生课下大作业完成情况,教师课堂上集中讲评或先让学生按小组汇报,然后再集中讲评。

通过上述科研案例,不仅巩固了杆件变形形式、“等强度梁”、弯曲内力与弯曲变形及结构稳定性等相关知识点,也培养了学生安全与经济的理念及创新的意识,而且还强化了学生运用材料力学知识分析、评价及解决问题的能力。此外,学生通过查阅文献也了解了一些关于气动力学、复合材料力学的相关知识及我国大型风力机叶片的发展状况,既拓宽了知识面,又增强了对我国风电行业快速发展的自豪感和学习材料力学的信心。