基于专业认证理念的水利类专业课程思政方法探讨

作者: 姜振翔 陈辉

摘 要:课程思政是立德树人和教师职责的必然要求,是新时代高等教育的重要内容。水利类专业作为传统工科专业,有着丰富的思政元素。该文针对水利类专业课程的特点,将工程教育专业认证中的“成果导向、以学生为中心、持续改进”教育理念引入水利类专业课程的思政建设。通过对教学设计、教学实践、教学评价等环节进行优化,探讨课程思政的新方式。该方式有利于深挖课程思政元素、保障课程思政质量,同时能够追溯和改进教育过程中的各个环节,对课程思政建设创新发挥积极的促进作用。

关键词:水利类专业;课程思政;专业认证;持续改进;教学方案

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)29-0189-04

Abstract: Ideological and political construction is the inevitable requirement of moral education and teachers' responsibilities, and is an important content of higher education in the new era. As a traditional engineering specialty, water conservancy major has rich ideological and political elements. According to the characteristics of water conservancy courses, this paper introduces the educational concept of "results-oriented, student-centered, continuous improvement" in engineering education certification into the ideological and political construction of water conservancy courses. Through the optimization of teaching design, teaching practice and teaching evaluation, the new way of curriculum thinking and politics is discussed. This method is conducive to ensuring the quality of ideological and political teaching, digging into the ideological and political elements of the curriculum, and can trace and improve each link in the process of education, which plays a positive role in promoting the innovation of the ideological and political construction.

Keywords: water conservancy major; curriculum ideology and politics; professional certification; continuous improvement; teaching scheme

基金项目:南昌工程学院2020年教学改革研究课题“基于专业认证理念的工科类课程思政建设——以《大坝安全概论》为例”(2020JG018);国家自然科学基金项目“基于多源监测信息的特高拱坝健康多尺度诊断方法”(52109156)

第一作者简介:姜振翔(1989-),男,汉族,江西南昌人,博士,讲师。研究方向为水利水电工程教学与科研。

2016年12月,全国高校思想政治工作会议在北京举行,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上明确指出:要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人……高校立身之本在于立德树人[1]。在习近平总书记讲话精神的指引下,“课程思政”的概念应运而生。2020年5月,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》[2](以下简称《纲要》),再一次强调了课程思政在教学全过程中的引领地位。《纲要》提出,在专业课中开展课程思政建设,将专业知识与家国情怀、中国梦教育、社会主义核心价值观教育、法治教育和中华优秀传统文化教育等一系列思政元素融合,是课程思政的重要形式。

水利类专业是工科传统专业,主要包括水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程。我国作为水利大国,有着悠久的治水历史,在水利建设方面取得了举世瞩目的成就。从战国时期的都江堰工程到现代的三峡工程,每一座水利工程的背后,都凝聚着以爱国主义为核心的勤劳勇敢、自强不息、团结统一、爱好和平的民族精神。这为开展课程思政教学提供了丰富的素材。

水利类专业课程具有丰富的思政素材[3-4],但要从教学设计、教学实践、教学评价等多个角度保障思政教学的顺利开展,进而形成系统的思政教学方案,还需要做进一步的研究。随着我国加入国际本科工程学位互认协议——《华盛顿协议》,工程教育专业认证工作在各高校不断推进。其遵循的“成果导向、以学生为中心、持续改进”教育理念[5]对课程思政建设具有积极的借鉴意义。本文以水利类专业课程为例,基于工程教育专业认证理念,探讨包含教学设计、教学实践及教学评价的课程思政方案。

一 课程思政教学现状分析

目前,各高校陆续启动了课程思政的相关政策学习,对课程思政建设进行初步探索。但从教学全过程来看,课程思政建设与专业知识讲授并不能做到“零过度”和“无缝对接”,课程思政往往存在“孤岛”困境。对于水利类专业,主要表现为如下几个方面。第一,教学设计层面。课程思政涉及家国情怀、中国梦教育、社会主义核心价值观教育、法治教育及中华优秀传统文化教育等多项内容。但在现有的教学大纲中,未明确针对各项内容提出思政目标。这使得在后期设计教案时,虽然水利类专业的思政元素丰富,但思政元素的编排方式主要为零散穿插,难以从教学源头上保障思政效果。第二,教学实践层面。在教学过程中,目前主要通过教师讲授的方式开展思政,无法调动学生的兴趣,从海量的水利工程案例中主动挖掘思政元素;再者,思政元素与专业知识的融合较为生硬,学生难以深度思考思政元素的内涵。第三,教学评价层面。现有的思政教学评价方式主要集中于定性评价,评价过程具有较强的主观性,难以通过定量数据检验思政教学效果,进而为后期改进教学方法提供有力参考。这些问题为水利类专业深入开展课程思政建设带来了困难。

二 课程思政教学思路

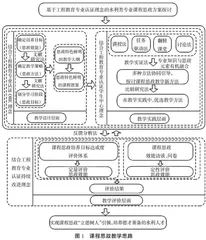

针对以上问题,本文以提升水利类专业课程思政教学质量为目标,以工程教育专业论证遵循的“成果导向、以学生为中心、持续改进”理念为驱动,针对现有的思政教学过程中的不足,从教学设计、教学实践及教学评价等环节进行完善,形成水利类专业课程思政教学思路,如图1所示。

由图1可知,在工程教育专业认证理念的驱动下,课程思政将贯穿于教学设计、教学实践及教学评价全过程。在教学设计层面,以“成果导向”理念推动教学大纲与课程教案的思政内容建设;在教学实践层面,将“以学生为中心”理念遴选教学方法及增强学生对思政元素内涵的理解;在教学评价层面,以“持续改进”理念指导定量的思政教学质量评价,为完善教学设计和教学实践提供支持。教学全过程的各个层面形成了相互反馈、不断完善的闭环。

三 课程思政教学方案

在图1的基础上,下面就教学设计、教学实践、教学评价等层面的思政具体实施方法作进一步分析,探讨基于工程教育专业认证理念的课程思政教学方案。

(一) 基于“成果导向”理念的课程思政教学设计

“成果导向”理念,是指以学生的学习成果为导向,对教学全过程进行反向设计。本文主要将其应用于引导课程大纲建设与课程教案编写。

1 课程大纲建设

课程大纲是整个教学过程中最为根本的教学依据,是整个教学活动中的“顶层设计”。将“成果导向”理念指导课程大纲建设,其意义在于引导教师思考课程需要达到的、具体的教学效果。对于专业课程的思政,其“成果导向”应体现在专业知识的授课过程中,以潜移默化的方式提升学生的家国情怀、中国梦教育等一系列思政意识。通过在水利类专业课程的教学大纲中明确提出思政教学目标,结合专业课程的特点,并且对课程各个章节的内容进行划分。根据各章节的教学内容,针对性地引入家国情怀、中国梦教育、社会主义核心价值观教育、法治教育及中华优秀传统文化教育等思政内涵,从而实现思政教学目标的精细化,在教学“顶层设计”上保障课程思政顺利开展。

以大坝安全概论课程为例,在课程大纲中,除了列出课程内容的教学目标外,既可以单列思政目标,也可以将思政目标融入教学目标中。在此基础上,结合各个章节的教学内容,针对性地引入上述思政内涵,对各章节的教学内容进行思政拓展。例如,在绪论章节会讲到大坝安全监测技术的发展历史与研究现状,在讲这一部分内容时,可以将我国监测技术的发展及先进的监测系统作为思政内容,从而让学生感受到我国监测技术的优势,这是“中国梦”思政内涵的体现;在渗流安全监测章节会讲到渗流隐患的排查,在讲这一部分内容时,可以引入抗洪抢险的相关事迹,培养学生的家国情怀;在安全管理与运行章节,会讲到大坝安全属于公共安全,保障大坝的安全运行至关重要,可以将社会主义核心价值观及法治教育作为思政内涵。

2 课程教案编写

课程教案是以课时为单位,对教学过程进行具体设计和安排。在确定了教学大纲中的思政目标后,具体的思政内容需要在教案中充分体现出来。在编写教案时,同样应体现“成果导向”的理念,将“完成思政教学目标”“提升学生思政意识”等思想有效渗透到课程教案中。一方面,在各课时中,基于授课内容主动挖掘思政元素,倡导专业知识与思政元素的有机融合;另一方面,在各课时中制定相应的课程思政教学环节,配合多元弹性的个性化思政学习要求,提升思政教学质量。

我国是水利建设的强国,筑坝水平、引水技术、水文模型位居世界前列,这其中就包含了丰富的思政元素。水利类专业属于艰苦行业,在古代(代表工程:都江堰水利工程、郑国渠)与现代(代表工程:三峡工程、红旗渠)我国水利工作者突破了很多的技术难题,创造了很多的水利建设奇迹。这些著名工程的背后,包含了多方面的思政元素,在编写教案时,将其分类细化,有利于思政元素的深入渗透。

结合上述思政教学目标中提到的思政内涵,将其落实到大坝安全概论课程教案里,则可以从我国监测技术的发展历史、现有水平、水利精神等方面进行挖掘。例如,在绪论章节介绍大坝安全监测的重要意义时,引入我国大坝安全监测自动化技术取得的伟大成就,具体内容可以涉及监测设备、监测系统等方面的优势技术。在讲解渗流监测章节时,会涉及到渗流对大坝安全的影响。我国的降雨分布特点是夏季多,冬季少。因此,在每年的夏季,降雨会导致江河水位的快速上涨,容易引发土坝、土堤出现管涌险情。在这一时期,应采用多种方式开展巡坝、巡堤工作,这是思政元素的良好切入点。一方面,可以为学生介绍具有我国自主知识产权的新型渗流探测技术,并讲解此类技术在防汛抢险中的重要意义,从而让学生更加深刻地感受到我国监测技术的优势;另一方面,大坝、堤防的安全属于公共安全。在汛期,巡坝巡堤工作非常艰苦,但奋斗在抗洪一线的水利人克服困难,敢于担当,为保障大坝和堤防的安全运行贡献了巨大力量。在课堂上,通过引入抗洪一线的先进事迹,弘扬水利精神,激发学生的家国情怀。