新农科背景下生物化学课程思政建设与实践

作者: 张武霞 李鹏 杨致芬 杨致荣 李娜 王琪 刘亚帅 郭春绒

摘 要:作为涉农各专业的专业基础课,生物化学对农林院校培养高素质应用型农学专业人才具有重要影响。为落实教育部提出的立德树人这一根本任务、贯彻“课程思政”这一教育理念,该文在探讨新农科背景下思政教育教学改革的必要性和可行性基础上,通过重构课程体系,深入挖掘教学中的德育内涵,采用线上与线下相结合的方式拓宽教学途径,创建多元考核方式等策略,将课程思政融入专业课程的教学过程中,在提升课程质量的同时,实现课程教学与思政教育并行,充分发挥专业课程中的德育功能。

关键词:生物化学;课程思政;新农科;教学实践;教育教学改革

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)30-0164-04

Abstract: As a basic course for all agriculture-related majors, Biochemistry plays an important role in cultivating high-quality applied agronomy professionals in agricultural and forestry colleges. In order to carry out the fundamental task of building moral education and cultivating people proposed by the Ministry of Education, and carry out the educational concept of "curriculum ideology and politics", under the background of this article was to explore the new agricultural science education based on the necessity and feasibility of the education teaching reform, through refactoring curriculum system, in-depth mining the connotation of moral education in teaching, the combination of online and offline to broaden the way of teaching way, way of creating multiple assessment strategies, to integrate ideological and political education into the teaching process of professional courses, realize the parallel of curriculum teaching and ideological and political education while improving the quality of courses, and give full play to the function of moral education in professional courses.

Keywords: Biochemistry; curriculum ideology and politics; new agricultural science; teaching and practice; education and teaching reform

“育才造士,为国之本”,党的十八大以来,习近平总书记提出“办好中国特色社会主义大学,要坚持立德树人,把培育和践行社会主义核心价值观融入教书育人全过程”,为我国高校将意识形态贯穿办学治校作为重要工作指明了方向[1]。2019年,党中央做出了“新农科”建设的部署,要求把思想政治教育贯穿人才培养全过程,要求涉农高校对接乡村一二三产业融合发展新要求,转变教育观念,深化教学改革,推进育人模式、教学和课程体系的改革[2]。在教育部2020年印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》中指出,要将课程教育与思政教育相协同,将传授专业知识和培养综合能力与巩固主流意识形态紧密结合起来,充分发挥高校作为维护意识形态主战场的作用,做到真正的“教书育人”[3]。

农业是人类衣食之源、生存之本,是关系国计民生和社会安定的根本性问题[4]。我国的经济社会发展水平进入了新层次,传统的农业教育已不能适应现代农业对于高素质农林人才的要求。生物化学作为涉农各专业的专业基础课,对高素质应用型农学专业人才的培养具有重要影响[5]。本文从基础部(以下简称“我院”)针对思政课程改革的具体实施方法和途径出发,重新定位课程目标、深入挖掘教学中的德育内涵、拓宽教学方式和途径,同时采用思政相关讨论、翻转课堂等过程进行有效考核,以及时形成信息反馈并调整教学策略。本文的改革思路和实施举措为新农科背景下农林院校生物化学的思政教学改革提供新思路和新方法。

一 生物化学的课程特点及其课程思政建设的必要性

在山西农业大学(以下简称“我校”)培养的本科生中,生物化学是涉农各专业重要的专业基础课。生物化学相关知识内容丰富、体系庞大,与人类生存、健康和可持续发展有非常密切的关系,具有较强的理论性和实践性[6]。生物化学课程不但是各专业学习专业知识的主阵地,同时也是思政育人的载体,能够培养学生的理性思维、严谨的科学态度和深厚的爱国情怀,对高素质应用型农学专业人才的培养具有重要影响。

山西农业大学农科特色鲜明,拥有作物学、草学学科、植物保护、农业资源利用和园艺学多个一级学科博士学位授权点,植物学与动物学、农业科学两个学科进入ESI全球前1%。生物化学作为全校农林专业的公共基础课程和考研选修课程,每年约2 400余名学生修习本课程,是我校新农科建设和培养具备服务农业农村现代化、乡村振兴的创新型、复合型“三农”人才的重要支撑[7]。然而传统的生物化学教学往往专注于单一知识体系的构建,理论知识的传授,未能将新农科理念中要求的育人思政元素融入到教学中。学生学习该课程时仅能机械地掌握化学理论知识,缺乏灵活学习具有农林特色的生物化学的能力,缺乏对当前农科发展的现状和趋势的认识,缺乏运用所学知识解决实践问题的能力,更不符合当前所需的具有生物化学学科素养、科学探究精神、创新思维和实际应用能力及“三农”情怀的新型农林复合型人才[8]。

为契合新农科建设与发展的要求,我院对生物化学课程进行了教学改革,我们将重构课程体系,结合新农科要求,融入爱国主义教育、人生观价值观、专业认同和“三农”精神等多方面思政元素,将专业知识传授与思政育人元素有机结合,贯穿于课程教学的全过程。采用多种教学模式结合,让学生主动感受思考思政元素,养成思政思维。通过翻转课堂,小组任务等方式培养学生的解决问题能力和团结协作能力[9]。采取多元评价方式进行课程考核,培养高素质应用型农林人才,为生态文明建设和乡村振兴提供人才支撑[10]。

二 生物化学思政课程建设策略

(一) 重构课程体系,教师充分挖掘渗透思政元素

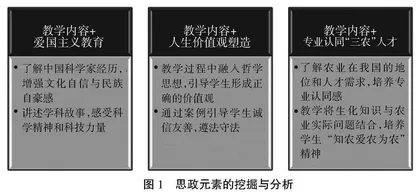

课程体系是育人活动的指导思想,其规定了我们在培养目标时所实施的规划方案,是实现培养目标的载体,也是当前社会保障和提高教育质量的关键,在教育体系中起到举足轻重的作用。随着新农科不断建设和发展,课程体系不断更新才能适应当前社会对人才培养的需求。因此,我们根据新目标修改教学大纲和教案,在传授知识的同时充分融入爱国主义教育、人生观价值观、专业认同和“三农”精神等多个方面的思政元素,一切从实际出发,实事求是,不断增强学生的综合素质。思政元素的挖掘与分析,如图1所示。

爱国主义教育思政元素:爱国主义是中华民族的民族心、民族魂。在教师备课过程中搜集中国科学家突出的研究成果以及背后故事,融入到相关的专业知识点中,让学生了解中国科学家的经历,通过中外横向对比,中国不同时期的纵向对比,展示我国过去、现在的高水平科研成果,感受科学家们无私奉献、锐意创新、勇攀高峰的科学精神和强烈的民族责任心。例如,讲授“蛋白质结构”时引入吴宪先生的“蛋白质变形理论”故事,延伸到现代科研工作者施一公、颜宁等在蛋白质结构领域的贡献。讲授“抗生素”时引入共和国勋章获得者、中国首位诺贝尔医学奖获得者屠呦呦研究员及其团队研制出的青蒿素类抗疟药,挽救了我国乃至世界数百万人的生命;在我国条件艰苦时期,在汤飞凡、樊庆笙、朱既明等先辈的共同努力下,中国首批青霉素于1944年9月5日在昆明问世等事例。通过这些科研事件激发学生浓浓的爱国情怀和民族自豪感,感受科学精神和科技力量。

人生价值观思政元素:“为学须先立志。志既立,则学问可次第着立;立志不定,终不济事”,要成为社会主义建设者和接班人,必须树立正确的世界观,人生观和价值观。在课程内容讲授中融入哲学思想,帮助学生树立正确的价值观。例如,讲解糖酵解分为两个阶段:投入阶段和产出阶段,没有投入,就没有产出,引出俗语“予人玫瑰,手有余香”,让学生感悟要索取必先奉献的伟大品格和奉献精神。激素在人体内发挥着重要的作用,例如胰岛素可以降低血糖,胰高血糖素可以升高血糖,它们之间相互协调共同维持内环境稳态。讲解该部分课程时,让学生体会世界万物都是普遍联系的,事物内部是既统一又对立的关系,培养学生一分为二地看待问题,思考问题,最终合理解决问题的能力。在讲解“基因工程及蛋白质工程”时,引导学生懂得尊重生命,敬畏生命,珍爱生命。讲授“DNA复制”时引入李家洋院士提出的“将从头驯化野生植物作为一种作物育种新策略”,有望对粮食生产带来颠覆性革命,引导学生将实现个人价值同国家前途命运紧紧联系在一起。通过“分子伴侣辅助蛋白质正确折叠”案例,引出社会规则对个体的约束,引导学生诚实守信,遵法守法。

专业认同“三农”人才思政元素:“民族要复兴,乡村必振兴”,将“三农”文化充分融入思政教育。让学生了解农业人才在我国的地位和需求,教学中将生化知识与农业实际问题相结合,增加应用实践案例,同时追踪科研新进展并融入到课程中,特别是生物化学理论及技术在现代农业中应用的案例和研究。例如:根据氨基酸合成途径设计的除草剂草甘膦、生物固氮以及生物化学技术在现代农业抗病、育种中的应用等,从而培养学生“爱农知农为农”的精神。讲解“糖类合成-淀粉合成”时引入2021年中科院研究生中国科学院天津工业生物技术研究所发表在国际学术期刊《科学》的文章,在国际上首次在实验室实现二氧化碳到淀粉的从头合成,淀粉合成速率是玉米淀粉合成速率的8.5倍,为实现大量生产提供了科学理论基础。加深农学专业学生的专业认同感,使学生感受到专业知识可以改变个人和国家的命运,培养学生的“三农”精神。

(二) 编写蕴含思政元素的新形态教材,录制思政视频,充实线上资源库

教材在教学过程中具有不可替代的作用,它是教师进行教学的依据、是学生学习的参考、是管理者规范教学的标准。思政教材更是立德树人的关键,是抵御各种错误思想的防火墙,是衔接教育者和被教育者的重要载体,承载着“为党育人,为国育才”的责任和使命。当前,教学团队编写的《基础生物化学》教材由中国农业出版社出版,并且在第二次修订版中增加了生物化学新成果、知识点的扩展、科学成果的历史背景等内容。在下一次的修订版本中,我们将会添加更多的生物化学知识与农学的结合实例、生化反应过程中蕴含的哲学道理、生物化学科学家背后体现的家国情怀等内容,帮助学生提升学习能力、思想境界及处理问题的能力。