新工科背景下土木专业课程思政探索与实践

作者: 李茂红 赵菊梅 李国庆

摘 要:针对目前新工科土木专业课程思政的研究与实践薄弱的问题,充分结合基础工程专业必修课课程思政教育范式,探讨课程思政的建设目标、建设思路、实践路径等。并以具体的教学案例详实地展示基础工程课程思政元素的挖掘方法和具体融入方式等,指出具体操作及依据,为新工科土木专业课程进一步深入贯彻和落实课程思政理念,加强专业课程思政建设和持续推广提供有益借鉴。

关键词:课程思政;专业课程;基础工程;教学实践;土木工程

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)30-0168-05

Abstract: In view of the current weak research and practice of ideological and political education of the civil engineering course of new engineering, this paper fully combines the ideological and political education paradigm of the compulsory course course of Basic Engineering, discusses the construction goals, construction ideas, and practical paths of the course ideological and political, and shows in detail the excavation methods and specific integration methods of the ideological and political elements of the course of Basic Engineering with specific teaching cases, and points out the specific operation and basis, so as to further implement and implement the ideological and political concept of the course for the civil engineering course of new engineering. Strengthening the ideological and political construction and continuous promotion of professional courses provides useful references.

Keywords: curriculum ideology and politics; specialized courses; basic engineering; teaching practice; civil engineering

面对当前复杂国际环境,夯实当代大学生理想和信念,培养我国大学生“讲好中国故事”,是目前我国高等教育在服务国家战略过程中的重要使命。习近平总书记指出,“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面”[1]。2020年,教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》,以纲领式文件将课程思政建设与实践上升至国家高度的部署[2]。课程思政以一种综合教育理念,把立德树人作为教育的根本任务,是新时期立德树人的根本遵循[3]。课程思政作为当前高校着力探索大学生思想政治教育的重要一环,也是实践“守好一段渠、种好责任田”的必然要求。

课程思政作为新工科专业课程思政教育,应从课程顶层设计、加强专业课教师课程思政建设、思政元素融入专业课程体系等方面采取系统化的可行性举措。在新时代“大思政”育人格局下,土木专业课程思政是新工科人才培养不可或缺的重要环节。基础工程课程思政的内在立场和理论根基,也是新工科人才培养和教育发展的重要趋势,也为该课程文化价值重构提供了实践载体与依托。因此作为土木工程中的专业课程基础工程不仅是教授学生基础工程中浅基础、桩基础、沉井基础等基本理论和设计、施工的专业技术知识,同时担负着课程思政教学的重要使命。2020年教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》强调,课程思政建设重在发挥思政课程之外的其他各类课程的德育功能,实现其他各类课程与思政课程同向同行,发挥协同育人效应[4]。

一 基础工程课程思政建设目标

“培养担当民族复兴大任的时代新人”,这是习近平总书记在2018年8月22日全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神[5]。

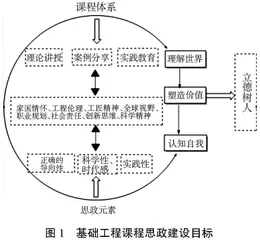

基础工程作为土木专业课程,担负着新时期在基础设施建设方面,培养土木工程中基础工程建设专业人才的重要作用。与此同时,开展专业课程课程思政教育[6],也是我国土木专业大学生思想政治教育目标的总体指向。基础工程课程思政建设目标,依据基础工程课程内容体系和课程思政资源,进行整体规划和设计,分别从理论知识教授,相关案例分享,密切联系土木工程之基础工程实际的规划、勘察、设计、施工、监理、运维与管养等多维度的工程实践,教育和帮助学生理解世界,以正确的理念与理想引导学生,辅以时代感和科学性及实践性,引导学生进行自我认知,从而帮助学生实现“家国情怀”“工程伦理”“工匠精神”“全球视野”“职业规划”“社会责任”“创新思维”“科学精神”等价值塑造。其整体逻辑关系设计如图1所示。

为培养土木工程建设的时代新人,作为必修课的基础工程在其中是重中之重,要以坚定的理想信念筑牢精神之基[7]。该课程教学团队必须自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化和展形象的使命任务[8]。坚持推动我国在基础工程建设方面的优秀成果,并将为培养基础工程的建设人才在创造性转化和创新性发展方面发力,基础工程授课从顶层设计、教学策略等方面激发学生的民族创新、创造活力,充分发扬基建狂魔[9]和中国制造之优势,为我国奔向建设社会主义现代化强国,为新时代中国基础设施的发展提供根本遵循,指明前进的方向。

基础工程作为土木专业学生的必修课,该课程授课内容多以铁路、公路、地铁等交通工程与房屋建筑工程为背景,侧重于实际工程设计与应用。其也是在职成人学生在工作岗位及具体工程建设中,如房屋地基基础设计与施工,在基础设施时首要且重要的一环。课程的教学和授课承担着大学生思想政治教育的主渠道和主阵地之一的角色和要务。帮助学生树立强烈的职业使命感和高尚的职业道德感,通过基础工程专业课“课程承载思政”和“思政寓于课程”,形成与思政课同向同行、协同发展的局面,从而构建“三全育人”的大思政教育体系。

二 基础工程课程思政建设路径

基础工程课程思政建设思路重点围绕上述课程思政建设目标,阐述如何进行科学设计,将课程思政元素与课程知识体系有机融合,并坚实建设过程,对课程思政实施过程及来自多方面的评价与反馈,进行及时总结和提出进一步改进的具体措施,提高基础工程课程育人成效的方式方法。

基础工程课程思政建设路径如图2所示,主要按照“设计—建设—实施—评价”的路线进行。其中“设计”是指基于对基础工程课程整体内容的课程思政设计,考虑哪些内容更适合进行课程思政内容的设计,并对需要进行课程思政设计的部分进行建设团队人员分工,可以是章节内容的分工,也可以是融入方式或其他职责的分工,课程团队教师结合课程内容挖掘相应的课程思政元素,在选择怎样的方式教授学生时,以显性的知识为载体,授以隐性的课程思政教育,让学生以励志,树立强烈的职业使命感和高尚的职业道德感等;“建设”是指对上述完成的理论与实践内容进行资源系统化整合,初步形成该课程的课程思政资源库,以及课程思政实施策略方法等;“实施”是进入课程授课的执行阶段;“评价”是教师团队在实施过程前后及过程中,及时记录老师、学生及课堂线上线下的课程思政实施效果,及时总结问题并提出改进措施,包括来自学生或其他及时的积极反馈。

三 基础工程课程思政建设实践路径

基础工程课程思政建设实践路径[10]分别从教学创新、课程思政的隐性教育、课程思政教学策略等[11]方面进行阐述。

(一) 教学创新

1 充分利用新技术

成人教育学生以网络教育为主,随时随地学习或者自主安排工作之余的学习是其主要特点。因此,基于网络教学以线上为主,一方面便于电子资源的在线便捷获取,和视频资源随时在线学习的特点;另一方面,在基础工程课程教学中积极响应,并不断探索和实践习近平总书记强调的要善于“运用新媒体新技术使工作活起来,推动思想政治工作传统优势同信息技术高度融合,增强时代感和吸引力”。

2 理念和手段的创新

基于成人教育学生的基础较为薄弱的特点,为最大化追求学习效果,必须有别于普通高校在校学生的教育和思政教学。该课程的教学应贯彻落实理念创新、手段创新和教学创新的要求,在保持教育目标和建设目标的总体指向不变的前提下,团队成员以长期教学积淀与思考努力创造性地在教学中赋予其新的具体内涵,帮助学生学懂弄通做实上下功夫,推动思想教育,并使其落地生根。

(二) 课程思政的隐性教育

习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上强调“要坚持显性教育和隐性教育相统一”[12]。因此,基础工程在教学设计方面根据具体的课程内容,结合我国基础设施建设过程中,基础工程在设计与施工等方面取得的成就,这些工程案例包括如海上大跨度桥梁、西南艰险地区的桥梁基础工程建设,和不良地质地区城市超高层建筑的设计与施工等,培养学生创新思维、科学精神和敬业精神,并向世界展现真实、立体、全面的中国,提高国家文化软实力和中华文化影响力。

基础工程的教学,以中国在交通、建筑、水利水电等工程建设中具有重要政治、关键技术、历史意义等事件或工程案例为素材,如高铁车站、桥梁重大工程、港珠澳大桥和东方明珠等超高层建筑和大数据中心等的基础工程,使学生从内心建立强烈的民族自豪感和文化自信心。

(三) 课程思政教学策略

学生思政认知、成长和专业知识相融合,教师在教学阶段,逐步实现思政教育。基于对课程思政的态度,并在教学实施中通过教法、目标,实现认知认同、情感内化、行为转变。学生课程思政情感成长与转变见表1。

在基础工程专业知识的认知过程中,通过大量的工程案例和时事,潜移默化地使学生对课程思政的态度与品德形成与转换。态度包括态度形成、态度转变、品德形成和品德转变。在学生对基础工程从浅基础到深基础的认知过程中,教师注意观察学生的态度转变、保持和再现三阶段的态度形成过程,观察学生通过某思政元素的前后变化,专业知识与思政的巧妙结合,在专业知识框架形成过程中逐步建立课程思政元素所要实现的思政目标。基础工程课程思政的态度与品德形成与转换如图3所示。

态度形成包括注意过程、保持过程、再现过程。态度转变分为顺从、认同、内化;品德形成从心理准备、道德信念的形成到道德意志与道德行为习惯的培养;品德转变从醒悟、转变到自新三个阶段。

适时融入课程思政元素。授课中课程思政的融入不是集中,以恰当的时机,融入相对合适的案例。如在基础工程课程学习伊始,适时地以人民大会堂为例,引用周恩来同志对大会堂的意见:“大会堂的安全问题十分重要,它的寿命要比故宫和中山堂长,起码不少于350年。”最后,这座世界上最大的会堂建筑,从规划、设计到施工完成,一共只用了1年零15天,其中,从选址到敲定设计图纸,仅用了50天时间。而从场地上原有房屋拆迁到地质勘探、地基处理、规划设计、施工机械、材料准备、工程施工和工程完工后的房间布置及正式使用前的试用只用了10个月。通过上述案例,观察学生的反应和情感内化和思想变化、成长。

基础工程课程思政设计实施应遵循以下整体策略和具体方法,基础工程课程思政设计实施应遵循的具体方法见表2。