弹性力学研究生课程教学与人才培养协同的探索及实践

作者: 徐亚兰 郭空明 陈永琴 马娟

摘 要:该文针对机械、力学类专业课程弹性力学的特点,探讨如何在课程中引导学生正确的思维、树立正确的科学观及提高人文素养,以促进人才培养能力全面提升,不断提升教育教学质量;使得学生在学习并掌握弹性体复杂力学计算与分析方法、培养解决工程实际问题能力的同时,树立辩证与多视角思维的科学发展观,提升审美情怀和人文素养,达到课程教学与人才培养协同的目的。

关键词:弹性力学;思维方式;科学精神;人文素养;人才培养;教学实践

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)35-0155-04

Abstract: According to the characteristics of Elastic Mechanics course for students majoring in mechanical engineering and mechanics, this paper discusses how to guide students to correct thinking, establish a correct scientific view and improve humanistic quality in the course study, so as to promote the comprehensive improvement of talent training ability and continuously improve the quality of education and teaching. It enables students to learn and master the calculation and analysis method of complex mechanics of elastic bodies, cultivate the ability to solve practical engineering problems, establish the scientific development view of dialectical and multi-perspective thinking, improve the aesthetic feelings and humanistic quality, and achieve the purpose of synergy between course teaching and talent training.

Keywords: Elastic Mechanics; way of thinking; scientific spirit; humanistic quality; talent training; teaching practice

弹性力学课程作为工科类的专业基础课,其知识体系是所有固体力学相关研究的基础,广泛应用于机械、土木、航空航天等领域,在整个本科生乃至研究生人才培养体系中具有重要的支撑地位。其课程特点为:理论性很强,兼具科学、数学、工程三大属性,知识体系与工程实际紧密结合。笔者所讲授的弹性力学课程是为机械、力学类专业一年级硕士研究生开设的,课程内容较多,几乎铺盖了弹性力学所有基本理论,但学时比较少,只有32学时;以往我们在教学中比较侧重理论性和前沿性,学生课程学习时也更为注重专业素养的提升,缺乏深度、系统、潜移默化式的思维熏陶与人文教育,专业课程在人才培养中的作用没有得到最大限度的发挥,学生思维认知水平、科学素养乃至人文素养都有待提高。这几年笔者所在教学团队在国家以课程教学促进人才培养能力全面提升的要求指引下[1-4],考虑本课程特点,积极开展了弹性力学课程教学与人才培养协同作用的教学探索与实践。

不过,弹性力学课程概念抽象、晦涩难懂,如果在课程教学中突兀地加入以上提到的内容,不仅会影响学生对专业知识的学习,还会影响课程育人效果,这就导致弹性力学课程教学与人才培养协同作用教学的难度增加[5-8]。本文旨在探索如何进行弹性力学课程教学与人才培养协同的教学设计、如何具体实施教学及建立相关的考核指标评价体系等问题。

一 课程人才培养目标

根据弹性力学课程特点,笔者在教学设计中除了要求学生在学习中掌握弹性体在外载及温度环境下弹性体的应力、应变及位移计算与分析方法,具有进一步分析结构与机械工程中的强度、刚度及稳定性问题能力之外,课程主要设立了两大人才培养目标:①培养学生的科学精神;②引导学生正确思维,涵养人文素养。

(一) 培养科学精神

弹性力学作为一门与工程实践紧密结合的学科,其理论体系来源于工程实践,又服务于工程实践[9],发展过程伴随着不少重大的灾难性事故。学生在弹性力学学习过程中需要掌握如何对结构进行应力应变计算和分析,因为这涉及到结构的强度与刚度问题。故在弹性体结构应力分析教学时,会通过引用震惊中外因应力与强度设计错误而造成重大伤亡的结构安全事故,让学生体会到什么是“千里之堤,溃于蚁穴”及“九层之台,起于累土”,这样学生会强烈感受到工程安全的重要性,增强其责任感,同时也明白应力分析的重要性,激发学习兴趣。在讲授应变与变形问题后,会指导学生课后自己动手粘贴应变片进行应变测量,用实验结果与弹性力学理论分析结果进行比较,提醒学生关注细节,让学生在实验动手操作与分析比较中培养严谨求实、一丝不苟的工作作风,深刻理解国家所提倡的工匠精神,树立严谨的科学精神。

作为科技工作者,需要有严谨务实、坚强、团队合作等各种科学素养。弹性力学课程涉及大量的数学知识,公式推导和计算非常繁杂,各种抽象难以理解的方程层出不穷,定理和求解方法更是纷繁复杂、不容易掌握,学生容易产生懈怠和惧怕心理,这对专业学习和人格形成都十分不利;这成为课程教学中遇到的难点问题,但是也提供了好的契机,教师可很好地加以利用,在教学过程中进行正确的引导,可以通过和学生本科阶段所学的简单力学分析进行对比,感受不同层次下力学分析所带来的不同结果之间的有趣现象,帮助学生更容易掌握抽象的弹性力学知识,同时在循序渐进中帮助学生克服知难而退、畏惧的心理,从而磨砺学生的意志,培养坚强的品格。此外,弹性力学尽管理论较强,但与工程实际紧密结合。在教学中,每次讲授新的知识点,都通过相关的工程案例来驱动教学,不仅帮助学生掌握专业知识,也能在综合运用理论方法解决复杂问题的过程中培养严谨务实及团队协作的科学精神,为今后走向工作岗位奠定坚实的基础。

(二) 引导思维方式,涵养人文素养

弹性力学的理论体系是建立在大量科学假设基础上的,比如线性弹性假设、小变形假设、圣维南原理等,并且在实际工程中应用弹性力学时需要根据实际情况进行简化处理。以圣维南原理为例,圣维南原理[10]在弹性力学求解中主要用于处理次要边界的边界条件,使难以表述的处理次要边界的条件以静力等效的方式进行,但不能用于主要边界。再比如,工程中需要对某个输油管道或水利工程中坝体进行应力分析时,根据其几何特征和实际受载,通常可以将此类问题处理成平面应变问题,即可获得比较准确的解,满足工程需要。弹性力学课程中的这些问题分析处理方法和思路可以帮助学生形成比较正确的思维方式,即不管科学研究还是生活中处理问题,都明白要分清主次,抓住主要矛盾。

此外,弹性力学分为数学弹性力学和应用弹性力学[11],在数学弹性力学中随处可见数学的美感,在应用弹性力学中可以感受结构的对称美[12-13]。比如弹性力学的三大基本关系15个方程,在用张量表示时,可以用3个简单形式的方程表示,呈现出数学的简洁美。再比如,在空间问题的位移解法中各种位移势函数的提出,更是可以让学生感受到数学的魔力。当审美与求知并行时,专业学习就不再枯燥,而且通过引导学生去发现弹性力学的美,可以培养学生的审美情怀和人文素养。

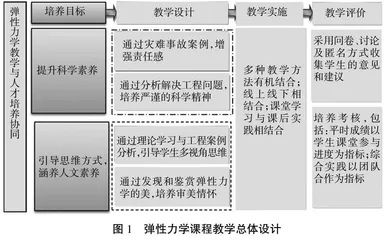

基于以上两大人才培养目标,弹性力学课程教学与人才培养协同的总体设计如图1所示。

二 弹性力学课程教学与人才培养协同的实践

(一) 总体实施途径

为了做到课程教学与人才培养协同,使得弹性力学课程教学总体设计有效实施,笔者在实施教学中主要从形成体系化思维培养模式、改善教学方法,以及注重学生反馈这三个方面来进行弹性力学课程教学改革。

1 以一点贯穿整个课程的体系化思维培养

正如前面提到的,弹性力学课程中大量使用科学假设,基于这个课程特点,弹性力学课程在将思维培养融入相应的课堂知识和教学环节时,通过思维引导贯穿整个教学过程,使总体结构呈现体系化。比如,弹性力学理论体系引用了大量的科学假设,通过弹性力学基本假设的学习和应用,不仅可以让学生了解弹性力学与其他力学知识体系之间的联系与区别[14],也帮助学生树立正确的科学思维;学生从中学会了如何把复杂问题简单化,做事情要抓主要矛盾和关键因素,培养辩证哲学思维方法。这种以一点贯穿整个课程的体系化思维培养在笔者所在系所也已推广应用到其他课程中。

值得一提的是,弹性力学理论体系中通常从不同的角度对某一个理论或方法进行描述,比如,弹性力学的变分求解方法,分别从位移变分原理、虚功原理、最小势能原理进行阐述。再比如说,弹性力学的半逆解求解方法,可以以应力为未知量通过应力函数求解,也可以以位移为未知量通过位移函数求解,这些处理弹性力学问题的思路均有助于学生学会从多个角度来看待问题、解决问题,培养多视角思维方法。

2 改善教学方法提高教学效果

为了避免生硬,发挥学生参与课程教学的积极性、主动性、创造性,本课程采用多种教学有机结合的方式实施教学。采用启发式教学结合相关教学内容,唤醒学生的主体意识,激发学生的内驱力和积极性,提高学生的思维活跃性。采用讨论式教学,通过有效组织和合理分工,增强师生互动及学生之间的互动,调动学生参与资源挖掘和讲解的主动性。通过课堂引入小组合作案例分析,培养学生团队合作精神,帮助学生养成严谨求实、一丝不苟的工作作风。通过问卷调查,及时了解学生对课程教学中融入思维培养和人文教育的感受和接受度,以便进一步优化课程内容,转变教学方式,调动学生参与资源挖掘和内容讨论的主动性。充分运用线上资源,线上线下教学有机结合,通过教师引导点评,学生设问讨论,师生共同探究,培养学生的自主学习能力。

3 采用闭环反馈式的教学建设模式和方法

本课程教学建设分四步进行。首先,教师进行教学设计;按教育部人才培养的纲要,学校的办学定位及研究生人才培养要求,梳理课程人才培养元素,明确人才培养目标,考虑课程特点,深度挖掘知识点所蕴藏的人才培养元素,进行教学设计。然后,进行教学实施。其次,课后收集学生反馈;教学实施后采用问卷、讨论或匿名方式收集学生的意见和建议。最后,进行课程内容的完善和教学方法的改进。

(二) 教学案例分析

笔者以半逆解法求解梁、长板类平面问题作为一次教学案例来阐述如何实现课程教学与人才培养协同。该教学内容为弹性力学平面问题的直角坐标解答相关内容之一,主要涉及用半逆解法按应力求解梁或长板类平面问题。它是在弹性体平衡微分方程及应力相容方程基础上,通过半逆解方法,利用部分应力的分布获得应力函数,结合应力边界条件实现梁或长板在各种外载作用下弯曲变形的应力和应变分布。

1 学情分析与教学目标

一方面,学生在本科学习阶段学过如何利用材料力学理论与方法、基于平面假设进行梁弯曲变形的应力应变分析,掌握了梁弯曲变形的基本概念,为学习利用弹性力学理论与方法进行梁或长板类结构弯曲变形分析打下了较好的理论基础。另一方面,由于本科阶段所学习的梁弯曲变形分析方法比较简单,其弯曲应力计算公式是基于纯弯曲情形下,没有考虑挤压应力和剪切变形;学生的思维不够活跃,呈线性思维,缺少综合分析问题的能力;学生比较欠缺将理论知识与工程实际相结合的能力,解决实践问题的意识和能力有待加强,对弹性体应力应变分析的理解还不够深入,需要注重培养学生在不同层次下对问题进行分析的能力,培养学生的综合思维能力。

所以通过本次教学,学生需要掌握理解弹性力学平面问题按应力求解的基本方程、理解应力函数与应力之间的微分关系和求解思路及应力边界条件的建立,并在此基础上掌握利用半逆解法对梁或长板类平面问题进行应力应变计算与分析的能力,并具有运用专业知识解决工程实际问题的能力;除此之外,在教学中需要培养学生工程安全意识和责任感,涵养爱国情怀;引导学生正确思维,培养科学精神;培养团队合作意识。