融入钱学森技术科学思想的防灾减灾工程学课程教学探索

作者: 宋玉鹏 方海

摘 要:防灾减灾工程学作为土木工程类研究生的一门重要课程,与科学开展防灾减灾工作、保障人民生命财产安全密切相关。然而,该课程涉及内容广,学生不易掌握。钱学森先生倡导的技术科学是从工程中抽象出共性问题进行研究的科学,旨在架起纯科学与工程技术之间的桥梁。在课程中融入钱学森技术科学思想,强调防灾减灾工程中不同问题的共性科学基础,然后再回到具体问题中,不仅使学生易于掌握课程核心内容,而且有助于培养学生从工程中凝练基础科学问题的能力。通过设置分组汇报等多元化考核方式,激发学生的主动学习和创新能力。所探索的课程教学方式对培养具有科学洞察力和解决实际问题能力的研究型土木工程防灾减灾技术人才具有重要帮助。

关键词:课程教学;土木工程;防灾减灾;技术科学;人才培养

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)36-0122-05

Abstract: As an important course for civil engineering graduate students, Disaster Prevention and Reduction Engineering is closely related to scientific disaster prevention and reduction work and safeguarding people's lives and properties. However, the course covers a wide range of contents, which are not easy for students to grasp. The technological science advocated by Hsue-shen Tsien is a science that abstracts common basic problems from engineering for research, aiming to fill the gap between pure science and engineering technology. According to Hsue-shen Tsien's technological science thoughts, by highlighting the common scientific basis of different problems involved in Disaster Prevention and Reduction Engineering, and then returning to practical problems, it not only makes it easier for students to grasp the core content of the course, but also helps to train students' ability to abstract basic scientific problems from engineering. By setting up diversified assessment methods such as group presentation, it helps to stimulate students' active learning and innovative research ability. This kind of course teaching is of great significance for cultivating research-oriented talents of civil engineering disaster prevention and reduction technology with scientific insight and practical problem-solving ability.

Keywords: course teaching; civil engineering; disaster prevention and reduction; technological science; talent cultivation

随着经济社会快速发展,人口分布更加聚积,基础设施建设规模显著增大,灾害带来的人员伤亡和财产损失也日渐上升,因此有效提升社会防灾抗灾能力是我国长期关注的重要课题。土木工程防灾减灾工程主要通过利用土木工程专业技术提高各类基础设施的抗灾能力,保障人民生命财产安全。因此,防灾减灾工程学是高等学校土木工程类学生的重要专业基础课程。南京工业大学也为土木工程类研究生开设了防灾减灾工程学课程,取得了一定的教学实践经验。然而,防灾减灾工程学课程涉及多个学科,知识面广,例如涉及地震灾害、风灾灾害、火灾灾害及地质灾害等不同类型的灾害,也涉及混凝土结构、钢结构等不同类型的民用、工业、交通等基础设施结构[1],学生在学习过程中普遍反映知识点多、学习难度大。因此,有必要探索更加有效的课程教学方法。

上述不同类型灾害虽然看起来千差万别,但在某些关键特征上具有共性科学基础,而不同类型结构在灾害作用下的分析也存在共性基础科学问题。因此,突出防灾减灾工程中不同问题的共性科学基础,并结合具体问题的不同特征进行课程教学,有助于学生学习和掌握课程的核心内容。另一方面,由钱学森先生提出的技术科学思想[2-3],就是倡导研究人员从工程中抽象出共性科学问题进行研究,并将研究成果应用于工程,为纯科学研究和工程问题之间的鸿沟架起桥梁。在此基础上,钱学森先生后来进一步提出了现代科学技术体系思想[4],对指导我国现代科学技术事业的整体发展起到了关键作用。因此,可将钱学森技术科学思想融入课程教学,强调把握工程问题共性科学基础的重要性,不仅有助于学生学习防灾减灾工程学课程内容,而且能够让学生了解钱学森技术科学思想和现代科学技术体系观,对研究生后期学习和开展研究工作均具有重要帮助。

一 钱学森技术科学思想

1947年,钱学森回国探亲期间,在浙江大学、上海交通大学和清华大学作了题为《工程与工程科学》[2]的报告,论述了工程科学的内涵和研究内容等(钱学森后来根据国内习惯将工程科学改称为技术科学),被认为是技术科学思想的正式提出。应当说,在1947年之前,钱学森就已对技术科学有了深入思考。彼时,钱学森已是近代力学、航空和火箭技术的世界一流专家。基于多年的科研与教学实践,他敏锐地洞察到当时以普朗克和冯·卡门为代表的应用力学学派的引领性工作既不属于纯科学研究,也不属于纯技术研究,而是科学理论与工程技术的综合。钱学森回国之后,为了推进我国技术科学的发展,于1957年在《科学通报》上发表了著名的《论技术科学》[3]一文,进一步全面论述技术科学的概念内涵、研究的必要性、研究方法和发展方向等。可以说,技术科学思想对我国后来取得包括“两弹一星”等一系列重大工程技术突破起到了关键作用[5],并且对我国当今科技事业发展和人才培养依然起着重要指导作用[6-7]。

钱学森[3]认为,科学理论不能把自然界完全包括进去,总有些东西是不能从科学理论推演出来的。虽然自然科学是工程技术的基础,但它又不能完全包括工程技术。如果要把自然科学的理论应用到工程技术上去(更合适的说法是科学理论和工程技术的综合),不是一个简单的推演工作,而是一个非常困难、需要有高度创造性的工作。而综合自然科学和工程技术,产生有科学依据的工程理论需要一个新的知识部门,即技术科学。它从工程技术实践提取具有一般性的研究对象进行研究,研究成果对那些工程技术问题有普遍的应用。所以技术科学是从实际中来,也向实际中去。

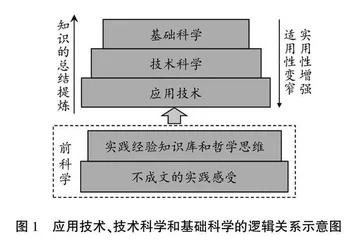

从上述可知,技术科学的研究对象是从工程中抽象出来的共性科学问题,研究过程同时涉及基础科学和工程技术。关于基础科学、技术科学和工程技术在科学技术整体知识体系中的地位,钱学森在后来提出的现代科学技术体系中有生动的论述。钱学森从对客观世界研究角度的不同将现代科学技术知识体系划分为11个门类[4],包括自然科学、社会科学、数学科学、系统科学、思维科学、人体科学、地理科学、军事科学、行为科学、建筑科学和文艺。同时,将每个门类分为三个层次,即应用技术、技术科学和基础科学。在上述科学体系之外的人类精神财富属于前科学,即待进入科学技术体系的知识,包括不成文的实践感受、实践经验知识库和哲学思维,如图1所示。人认识客观世界的过程是:实践—前科学—科学技术体系。

图1 应用技术、技术科学和基础科学的逻辑关系示意图

二 防灾减灾工程学课程特点与教学现状分析

(一) 课程特点分析

防灾减灾工程涵盖多种自然灾害和人为灾害的发生演变过程、作用效应以及预防应对措施等内容,具有以下几方面特点。

1)多学科交叉。防灾减灾工程主要关注人类生产生活环境及设施在地震灾害、风灾灾害、火灾灾害、地质灾害和洪涝灾害等灾害条件下的安全问题,因此涉地震工程、气象学、火灾科学、岩土工程、水利工程和结构工程等学科专业,具有典型的多学科交叉特点。

2)内容知识点多。对于每一类灾害,防灾减灾工程学基本遵循从灾害发生的机理条件,到灾害的作用机制和分析方法,再到工程结构的抗灾设计与灾害控制这一思路进行研究。由于不同类型灾害的上述方面均具有自身特点,并且涉及不同类型的基础设施结构,因此该门课程的内容知识点较多。

3)理论与应用并重。在防灾减灾工程学中,不仅需要对灾害的发生演变过程及其对结构的作用效应给出科学合理的理论解释,而且需要提出科学有效的防灾减灾措施,具有理论与应用并重的特点。例如,对于地震灾害,既需要对地震波传播机理及建筑结构地震反应给出理论解答,又需要给出建筑抗震的具体措施。

4)新知识不断涌现。科学技术发展日新月异,不断扩充和完善防灾减灾工程学的理论技术体系,为该门课程源源不断地注入新的知识内容。例如,随着可靠度理论的日益发展,逐渐形成了基于全概率的结构抗灾可靠度设计理念;随着人工智能和大数据技术的迅速发展,灾害监测和预警问题也有了更加科学有效的解决途径。

可以看出,防灾减灾工程学主要基于工程灾害实践经验,提取灾害发生演化过程及其作用效应的关键问题加以研究。研究过程涉及自然科学、数学科学等基础理论,研究成果应用于提出工程结构防灾减灾有效措施,是典型的从实际中来,又到实际中去的一门科学,因此属于技术科学的研究范畴。

(二) 教学现状分析

为了较为完整地介绍土木工程防灾减灾工程学的基本内容,同时结合南京工业大学土木工程学科的研究特色,课程设置了工程结构抗震、工程结构抗风、风浪联合作用、结构振动控制、工程结构抗火、结构抗冲击、结构健康监测和BIM防灾应用等专题内容,涵盖了主要的工程灾害类型和防灾减灾关键技术措施。为了能让学生深入学习课程主要内容并掌握前沿研究动态,安排了多名不同研究方向的专业教师共同讲授该门课程。例如,安排研究方向为结构抗震和结构振动控制的教师分别讲授相应的专题内容。由于这种方式能够充分发挥教师研究专长在教学中的作用,对扩大研究生的学术视野、促进研究生后期学习和研究工作的开展均具有重要帮助,因此很多高校都采用这种做法[8-9]。

然而,这也容易引起一些问题。首先,由不同教师分别讲授不同专题内容,容易造成学生孤立地看待不同专题知识,不利于学生从整体上把握防灾减灾工程学的发展脉络和研究方法。其次,该门课程虽然涉及的灾害类型和结构类型较多,但是在某些关键方面具有共性科学基础,如果不在课堂上加以总结分析,大部分学生很难有这方面的思考认识,不利于学生从更高层面把握课程核心内容,也失去了在课堂上培养研究生从实际工程提取关键科学问题的机会。因此,有必要对这门课程探索更加有效的教学方式,避免上述问题的发生,实现研究生课程教学的“知识传授”和“价值引领”双重目标[10],其中价值引领包括思想教育和科学精神及研究能力的培养等多个方面。