储能学科专业人才培养体系建设及实践探索

作者: 黄国勇 王春霞 温嘉玮 李彤

摘 要:储能学科作为高等院校新设交叉学科,在课程建设目标、精品课程打造、示范基地建立及科学研究中思政元素的深度融合等方面展现其独特价值,对构建德智体美劳全面发展的专业人才具有重要意义。该文针对储能学科专业人才培养体系建设中存在的问题和挑战进行深入研究与分析,结合学院储能技术专业实际情况,充分利用现有教学实践平台和教育基础资源,以专业型硕士核心课程建设和优质企业实习基地的建立为重点建设储能学科专业人才培养体系的目标,采取双管齐下的策略,构建符合学院储能学科专业人才培养体系建设的产教融合新模式。

关键词:储能;学科建设;培养体系;专业人才;产教融合

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)36-0173-04

Abstract: As a new interdiscipline in colleges and universities, the energy storage discipline shows its unique value in terms of curriculum objectives, the creation of high-quality courses, the establishment of demonstration bases, and the deep integration of ideology and politics in scientific research, which is of great significance to build professionals with all-round development of morality, intelligence, physical fitness, aesthetics and labor. This paper aims at thein-depth research and analysis on the problems and challenges during the construction of professional talent training system, combines the actual situation of energy storage technologytakes full advantage of the existing teaching and practice platform and educational resources, constructsprofessional master's degree core courses and high-quality enterprise internship bases as the key issues to build professional talent training system of energy storage discipline, and finally, we adopts the "two-pronged" strategy to build a new mode of industry-education integration in line with the construction of talent cultivation system of energy storage disciplines.

Keywords: energy storage; discipline construction; training system; professional talents; industry-teaching integration

从党的十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出“深化产教融合、校企合作”以来,相继出台了一系列指导性文件[1],中国石油大学(北京)期望通过产教融合改革的持续深入推进,使产教融合从最初的一项教育改革政策,逐渐上升为促进“产”与“教”两大社会系统相互促进、融合发展的综合性国家战略。立足于产教融合的时代背景,突破传统模式的依赖,推动工程研究生教育改革再深化、再突破,是我国工程研究生教育重要的发展机遇[2]。

储能作为一种面向新能源大规模接入,构建能源互联网的国家战略性新兴产业,是构建未来能源系统的关键支撑技术[3]。在这新兴的交叉前沿领域,我国储能产业迫切需要一批引领创新,推动其快速发展的跨学科复合人才[4]。中国石油大学(北京)新能源与材料学院(以下简称“我院”)致力于服务国家实现“双碳”目标,助力能源产业转型升级。为顺应世界能源转型趋势,积极服务国家能源战略和经济社会发展,加快推进高层次人才培养,由我院牵头成功申请获批了“储能技术”专业型硕士、工程博士学位点,自2021年开始招生,每年计划招收30~50名学生,旨在为国家和社会培养出一批高素质的储能技术人才。

随着储能技术专业硕士、博士学位点的建立以及招生规模的不断扩大,储能专业学位硕士研究生教育工作迎来了严峻挑战,如何把好质量关,提高与保证专业学位研究生教育质量,如何增强储能专业学位研究生教育职业适应性,提高社会认可度,如何加快培养储能领域“高精尖缺”人才,更好地适应企业的需求,增强产业关键核心技术攻关和自主创新能力,服务于国家战略性新兴产业发展需要,探索产教融合新模式,培养国家急需紧缺的创新型、复合型、应用型人才是本院当前专业型硕士研究生教育工作的重中之重。

基于上述目标,笔者从学科交叉的视角出发,深入探索和分析了储能学科专业人才培养体系中的问题和挑战,结合我院储能技术专业的现状,立足于已有的教学实践平台与教育基础,以优化课程设置满足专业学位学生教学实践需要,围绕核心课程建设打造精品课程,并通过产教融合促进储能技术专业教育质量提升,打造优质实习基地持续培养应用型复合人才,构建符合我院储能学科专业人才培养体系建设的产教融合新模式。

一 储能学科专业人才培养体系建设存在的问题和挑战

储能学科是一种多学科深度结合、应用背景广、知识体系多维度、专业结构多层次的新型学科,其中涉及到化学、高分子科学与工程、物理学、工程数学、生物质能源及电化学、材料科学与工程及新能源科学与工程等众多学科[5],并且还具备多学科深度交叉融合的特征,这使得储能学科专业人才培养体系的建设面对了以下问题和挑战。

(一) 课程设置滞后于行业发展前沿

高校在科研领域持续展现超前的态势,不断推动知识和技术的创新发展。与行业前沿相比,高校在课程设置方面存在明显差距。这一现象部分归因于实践经验的缺乏。多数专业课程虽已整合实践环节,包括实验、项目设计等,但其内容和质量未能满足行业发展的迅速变化,最新的技术、理念和经验未能有效纳入课堂教学。

产教融合是弥补高校课程设置缺陷的有效策略,它桥接了产业界与学术界的鸿沟,促使最新的行业知识和实践经验有机地渗透到课程中。这一整合不仅使课程内容与行业和时代发展同步,加强教育与产业的联系,也为学生提供了全面、实用的学习体验,助力培养具备竞争力的毕业生,进而推动社会和经济的进步。产教融合还促成了高校与行业的紧密合作,将行业专家引入课堂,开展实际案例研究和项目合作,使学生能够深入了解行业运作,提升实践和问题解决能力。为适应行业最新趋势和需求,高校需调整课程内容,以适应不断变化的知识经济时代要求。

(二) 培养模式与实践环节薄弱

专业实践环节是全日制专业学位研究生培养目标的关键组成部分,同时也是成功实现硕士研究生培养类别转型的关键因素。建设储能学科专业人才培养体系的终极目标在于培养具备多方面能力的综合型专业人才,即需拥有扎实而广泛的基础理论、深入的储能专业知识以及跨学科综合素养,具有系统思维和解决专业工程问题的技能,具有卓越的创新意识与扎实的实践能力,能够适应未来各类储能产业对高素质复合型创新人才的需求。

培养方案中理论课与实践课的比例失衡是储能学科专业人才培养中面临的实际问题之一。当前的教学模式下,理论课程的数量和深度往往超越实践课程,导致学生在解决实际问题时能力受限,对学生的综合能力培养和实际技能提升构成了障碍。进一步分析发现,课程之间理论与实践的过渡流畅性不佳,学生在将理论知识应用到实际储能问题解决的过程中面临困难。这一缺陷突显了教学内容和方法的不足,需要深入探讨和改进。另外,双导师制和导师指导小组之间的协同作用也值得关注。当前的联系和互动程度有待加强,确保学生在实践中能够获得更为充分和具体的指导、支持,从而更好地将理论知识转化为实际操作技能和解决问题能力。

为克服储能学科专业人才培养中存在的问题,迫切需要加强实践环境和设施的建设和完善。这涵盖了为学生提供先进的实验室设备和技术的需求,以便学生能在实践中积累宝贵的经验和技能。实践的深化与扩展是培养学生能力的基础,同时也是学生在将来工作中适应挑战的重要因素。课程设置的优化也是必须关注的重点,需要重新审视和调整课程结构,确保理论学习和实践操作之间达到恰当的平衡。这不仅有助于学生更好地掌握和应用知识,也促进了知识和技能的有机融合,使学生能够在实际工作中发挥更大的作用。学校和教育机构也应推动双导师和导师指导小组之间更紧密的合作。通过加强这一合作,可为学生提供更全面和具体的指导和支持,帮助其充分发挥个人潜力,成功应对未来储能领域的复杂挑战。

综合考虑,解决前述问题在储能学科专业人才培养体系构建中具有迫切性。通过优化实践环境、调整课程结构和深化师生互动,有望塑造一批符合储能产业需求的高素质研究生。这种努力不仅将促进产教融合的进一步深化,也将使行业能够更加灵活和有效地应对不断变化的需求和挑战。

(三) 校企共建契合度低

企业对校企合作的积极性不足是一个显著问题。多数企业未能表现出与高校合作的兴趣,即便有合作需求的企业也难以寻找合适的高校伙伴。在高校方面,虽有合作意愿,但因学科和研究方向不匹配,未能实现合作。这揭示了校企间存在信息不对称和沟通协调机制不足的问题。

校企导师的参与热情同样受限,缺乏充分的激励机制是主要原因。限制因素包括合作机会的稀缺性和双方未建立的互信关系。课题合作的数量有限,学术界和工业界的界限仍然明显,共同培养学生面临诸多挑战。

为解决上述问题,需加强校企关系,推动信息共享和沟通。制定相应的激励措施,鼓励企业和高校导师积极参与合作项目,是实现校企合作共赢、满足市场需求和培养具备实际技能及行业洞察力学生的关键途径。

二 储能学科专业人才培养体系建设目标

(一) 优化课程设置,打造精品课程

以优化课程设置来满足专业学位学生教学实践需要,围绕核心课程建设打造精品课程。储能学科专业学位学生的课程设置应注重与学术学位学生培养的区分度,在充分参考企业需求的基础上,优化课程设置及教学内容。储能学科专业以化学、物理、材料和新能源等自然科学学科为基础[6],主要研究物理储能、化学能储能、电化学能储能和热能储能等多种储能技术[7],以培养“高精尖缺”的能源科技人才为目标,提升我国能源产业的研究与创新能力[8]。

储能学科专业现已拥有多门实践性较强的核心专业课程,其中包括新能源材料设计与制备、太阳能转化材料制备与应用、功能纳米材料设计与合成和新能源现代分析测试技术等。这些课程广泛覆盖储能领域的关键方面,为学生提供综合的理论和实践技能。以新能源材料设计与制备课程为例,课程根据专业特色和内容需求,设计了层次丰富的实验活动。实验内容涵盖锂离子电池材料的合成、电化学性能测试至扣式电池的制备,旨在培养学生应对实际储能技术挑战的能力[9]。

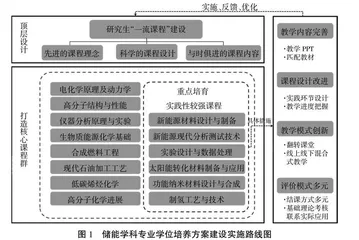

为了进一步提升课程质量,需构建更符合储能学科特色的核心课程体系,重点发展1~3门核心课程,深入涵盖储能领域的核心概念与技术,确立储能学科专业学位培养方案建设实施路线(图1)。教材内容须更新完善,以反映最新的研究与实践进展。确保课程设计充分融合理论知识和实践技能、把握教学进度,使学生在掌握学术知识的同时精通储能技术的实际应用,这一步骤不容忽视。此外,创建至少一门研究生精品课程是提升教育质量、吸引优秀学生和教师加入储能技术领域的关键步骤。该精品课程应深入探讨特定储能技术,结合学术与实践,为学生提供前沿知识和技能的掌握机会,构建符合我院储能学科专业学生培养体系建设的产教融合新模式。