新工科背景下大学英语课程思政实践与反思

作者: 王书蕊 曹菲 吴妍

摘 要:近年来,大学英语课程思政的必要性和重要性愈发突出。该文通过一线教师课堂真实经验对思政教学方法进行探索,提出重组教学内容,创新教学形式;认识到教材中思政内容不足,思政评价体系不完善的问题,并提出赛教结合的理念,积极促进团队建设,宣传中国文化,强化中国文化的输出。通过以上探索和实践,大学英语课程思政已取得一定效果。

关键词:大学英语;课程思政;教学方法;思政评价体系;中国文化

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)36-0185-04

Abstract: In recent years, it has become increasingly necessary and important for moral education in College English courses. This thesis explores the ideological and political teaching method based on real class, and suggests new ideas about restructuring the teaching contents as well as improving the teaching methods. Meanwhile, some problems were pointed out such as the insufficient ideological and political elements in the teaching book, and that the evaluation system of moral education are far from satisfactory. An idea that combines teaching contest with teaching practice was proposed to actively promote team building, publicize Chinese culture and deepen the way it spreads. Through these efforts, moral education in College English courses has produced good results.

Keywords: College English; moral education; teaching method; evaluation system of moral education; Chinese culture

课程思政源于上海市高校在2014年之后的探索, 目的是解决大学生思想政治教育的“孤岛”困境, 解决思想政治理论课与其他课程之间实际存在的“两张皮”现象, 开发利用相关课程的思想政治教育资源, 充分发挥所有课程蕴含的思想政治教育功能,这些探索对于形成各门课程育人合力发挥了重要作用。

2017年,综合性高校工程教育发展战略研讨会在复旦大学召开,提出“复旦共识”,随即在天津大学召开工科优势高校新工科建设研讨会,形成新工科建设行动路线,被称为“天大行动”,从此拉开新工科建设大幕,目的是应对国家新一轮科技革命与产业变革,支撑“中国创造2025”等重大战略及“一带一路”倡议的实施。笔者所在高校是省属工科院校,在这种背景下,主动应对新一轮科技革命与产业变革的战略行动,以产业需求为导向,进一步把新工科建设作为学校综合改革和“双一流”建设的“催化剂”,系统推进学科专业结构、人才培养机制等方面的综合改革,推动高等教育内涵式发展。

随着国家战略的调整,大学英语教育方向也处于转型期,作为高等教育的有机组成部分之一,大学英语要不断跟上改革步伐,配合新工科战略的提出,稳定政治立场,把握时代特征,通过大学英语课堂积极引导学生坚持马克思主义立场、观点及方法[1]。目前,教育部提出,为了培养符合新时代要求的全面人才,大学生立足于政治认识、文化自信和公民人格等方面应作为重点培养[2]。

一 新工科背景下大学英语课程思政的必要性

大学英语涉及面广,教学资源丰富,承担课程思政的任务有着天然的优势,将课程思政融入大学英语课程是势不可挡的发展方向。

(一) 前沿实践阵地,开展课程思政

大学英语是思想政治教育的前沿阵地,它有着教学人数众多、教学资源丰富等得天独厚的优势。我国英语人才早已不再稀缺,大学英语课程目的不仅仅在于培养学生的外语能力,更要立足于政治认识、文化自信、公民人格等方方面面[3]。随着国际化进程的加深,各国文化和价值观都有交集,大学生正处于人生的敏感期和迷茫期,难免会遇到人生困惑、举棋不定的时刻。大学英语教育有义务通过教学潜移默化地对大学生进行具有社会主义核心价值观、公民意识感,以及家国情怀的教育。这有利于培养大学生的个人品德以及民族责任感和自豪感,帮助学生树立文化自信,同时也有利于国家地位的提升[4]。因此,无论从个人的角度或是国家的角度,通过大学英语课程进行课程思政实践是非常必要的。

(二) 塑造价值观念,传播中国声音

在多年的英语学习过程中,学生能够掌握大量的英文单词,学会诸多的英文句式,也能够比较流利地讲述圣诞老人的传说及百老汇的音乐剧,却很难用英文表达屈原的楚辞、茶马古道的文明以及中国古老的针灸医术。这说明长期以来,我们英语教学的重点在于“引进来”,那么现在到了该用英语将我们宝贵的中国传统文化“送出去”的时候了。大学生的价值观、文化观已经成熟,也经历了十多年的英语语言学习,语言基础已经夯实,因此,大学生用英语表达及传播中国文化是非常适宜的。

(三) 改变偏颇认知,构建传播桥梁

多年来,人们普遍认为英语学习就是语言知识学习,“学英语就是会说外国话”。语言是文化传播的载体,语言交流是思想道德观念及价值观的传递,在中国国力不断增强的客观情况下,我们要抓住英语学习这块基石,架起文化传播和思想传播的桥梁,用英语将今天中国之大善大美传播给世界。

二 大学英语课程思政的创新实践

现有的大学英语教学材料普遍更加偏向于语言知识传授,传播中国文化、弘扬中国传统价值观方面的功效并不是很突出。在互联网时代,大学生每天能够接触到多元文化,时刻感受到明显的文化冲突和交锋,具有创新性的教学内容和教学形式必不可少。

(一) 重组教学内容,充分利用资源

在课内资源方面,现有的大部分教材每一个单元有一个独立的主题。常规的教学模式为讲解单元主题,拓展和升华。引入课程思政以后,教师可跨单元按照主题授课,既拓展了教学的广度和深度,也有利于学生对同一主题的深入挖掘,提炼出独到的观点以及核心价值观。例如,《大学英语精读》(上海外语教育出版社)第二册Unit1 The Dinner Party以女性独立为主题,而《新视野大学英语》第三版(外语教学与研究出版社)第二册Unit7 Women:Making A Difference Today也是类似的女性主题,在《新视野大学英语》(外语教学与研究出版社)第三版第一册的Unit8 Friendship Across Gender And Border中,虽然是以友谊为主题,但也同时探讨了跨性别的友谊。三篇课文中都能提取相同的主题来进行讨论和开展,在教学实践中,探讨了性别歧视的现象,以及在当今社会的隐性表现,学生参与了跨性别友谊的话题讨论,既感受到了女性独立意识的觉醒,也意识到性别差异引起的对待友谊不同的处理方式,拓宽了学生的思维界限。

在课外资源方面,充分利用国家权威媒体资源,大量与思政主题内容相关的词句、视频、歌曲和文章链接等资源都可以供学生拓展。以社会主义核心价值观为主题的学习强国App、China Daily 网站新鲜出炉的新闻报道等都是渗透优秀中国文化和弘扬中国精神绝佳的教学材料,每天课前利用5分钟让学生英文报告当日新闻,对学生来说是很好的口语锻炼,也是熟悉新闻语体的过程。

(二) 创新教学形式,提升跨文化交际意识与能力

课程思政的核心是育人。通过教学实践发现,情景式课堂被认为是思政效果较好的教学形式。在大学英语课上,难免会出现中西文化价值观的冲突,文化思想碰撞是常见的。在讲解课文时,学生若将自己代入到课文角色,使自己设身处地去思考不同的文化立场。如《大学英语精读》(上海外语教育出版社)第二册Unit8 Honesty:Is It Going Out of Style?一课中,主题是诚实,其中涉及中国人和西方人对于诚实这一概念的不同解读。例如,在家人患绝症时,东西方人对于是否诚实地告诉病人其病情的态度是有很大差异的,孰对孰错没有定论。中国人通常选择向病人隐瞒病情,称之为善意的谎言。而西方人往往重视病人的知情权,选择以诚相告,这样会让病人对剩下的生命有更好的安排。这种东西方文化的碰撞亦是思政课堂的重要内容。

情景式课堂比较适合文化冲突的主题。教师可以设定情境让学生表演,让学生根据课文所述的文化差异来编写剧本,涵盖双方的立场,分组表演,这样能够使学生真正参与到课堂,既激发了学生的独立思考能力、批判性思维能力,同时也活跃了课堂气氛,受到学生好评。

用英语讲好中国故事也是思政教学中浓墨重彩的一笔。学生用英语讲述中国文化的能力有待提高, 近年来大学英语四、六级翻译题着重考察中国文化的英译,学生得分率普遍较低。用英语讲中国故事有其天然的文化背景优势,学生对中国传统文化的“笔墨纸砚”“清明祭祖”“中秋赏月”等丝毫不会感到陌生,和西方文化中的“太阳神庙”“弹劾制度”相比,中国文化词句具有天然的亲近感。然而,恰恰因为母语的天然强势,学生在翻译时遇到了不少阻碍,这或许有以下几方面的原因。

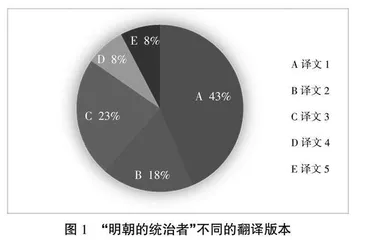

1)虽然能够掌握文化背景,但无法找到恰当的对应词汇。这里以笔者班级学生(39人)译文“明朝的统治者”为例(图1)。

译文1:the ruler of Ming Dynasty(17人)。

译文2:the government of Ming Dynasty(7人)。

译文3:the governor of Ming Dynasty(9人)。

译文4:theemperor of Ming Dynasty(3人)。

译文5:theleaderof Ming Dynasty(3人)。

学生对于明朝的统治者的译法比较模糊,其原因在于半数以上学生不能快速准确找出对应词汇ruler,而选用“政府”“领导者”“皇帝”,甚至“省长”等相关词汇。通常学生并不是不理解统治者的背景含义,而是没有掌握ruler这个对应词汇,只能选择其它词汇来代替,难免会产生误解。

2)对文化词汇本身蕴含的背景不熟悉,需要文化背景的支撑。这里以笔者班级学生(39人)译文“诸子百家”为例(图2)。

译文1:a/every hundred people(11人)。

译文2:a hundred teachers(6人)。

译文3:hundreds of homes(6人)。

译文4:one hundred clever men(4人)。

译文5:hundreds of thinkers(2人)。

无译文:8人。

在讲述诸子百家争鸣的故事时,“诸子百家”的译法成了难点。学生译法花样百出,有译成“一百个人”“一百个智者”“一百位老师”的,甚至还有学生直接把“家”译成homes(家庭)。另有22%的学生直接被难倒放弃,这充分说明学生对于“诸子百家”的背景理解准确性不够,而非找不到对应词汇。这里的“百家”指的是众多思想派别,“家”指的是思想派别,而“百”也不是实数,而是虚指,不宜直译为one hundred。“诸子百家”的译文应为The hundred schools of thought。